9 日記に蜜の道しるべ

誰よりも先にMAMIYAに駆けつけた叶子。灯りのない地下通路をゆっくりと進んでゆく。

「衣服の摩擦音が騒音に聞こえるくらい静かね」

通路の左右に等間隔にあるドア。

ひと部屋ひと部屋、

警戒しながらドアを開け、

華生がいないとわかると落胆。次の部屋へと向かう。

叶子はひとつのドアに近づいた。

(香りがする――)

甘い香り。焼きたてのパンの香り。華生の香り――それに誘われ進んでゆく。

叶子はドアノブに手をかけ、勢いよくドア開いて侵入した。

「華生!」

叶子の目の前、座り込む華生は後ろ手され、親指には結束バンドをはめられていた。

「華生! 華生!」

ユッサユッサと肩をゆらすと「んん……」と小さな吐息を漏らした。と同時に目を覚まし、すがるよう叶子にあえぐのだ。

「叶子様!」

叶子が華生のくちびるに指を当てた。

「静かに。待ってて、今ほどいてあげる」

親指の自由を奪っている結束バンドを切ると、華生の腕が開放された。

「叶子様!」

いてもたってもいられなくなり、叶子に抱きついてくる。それに答える叶子。

「……華生」

抱擁――互いの頭部をこれでもかといわんばかりに包み込み、互いの髪を指でなぞる。

とりあえず無事でホッとする叶子。

「いったい誰がこんなことを?」

「わかりません、あの後、叶子様のお部屋に戻ったところを何者かに襲撃されてしまって――」

裏庭での叶子とのひとときの後、屋敷に戻った華生。叶子の部屋のドアを開けた瞬間、後ろから首に一撃――気絶した華生は、そのままここへ運ばれてきたようだ。

叶子は考える――どうやらここで邪魔者を消しておかなければならないようね、と。同じ失態は繰り返したくない。正体不明の誰かに煽れられているような焦りが叶子を次の行動に駆り立てるのだ。

「華生、あなたを追手から開放してあげる。そのためには貴方の協力が必要なの。わかるわね?」

華生は叶子の強い口調に少しだけためらいを見せる。叶子の中になにかドロリとした得たいの知れない感情を見たからだ。

それでも――

「……はい。お供いたします」

華生は潤んだ瞳で叶子を見上げ、白い指先をそっと差し出す。

叶子は華生の手を取り走り出した。

斬ったのは誰?

電話を受けた想夜と御殿はMAMIYA研究所を訪れていた。

すでに夜8時をまわっている。

「警備員さん、すぐに許可くれましたね」

駐車場入り口。

警備室にいたのはスリルドライブの時の警備員だった。

古賀沙々良の知人だということが分かっていたらしく、あっさり通行許可がおりた。沙々良はただの酔っ払いじゃないらしい。

カードキーを手渡される際、警備員が気になることを口にしていた――「今日は来客で忙しいね」と。

想夜と御殿がここに来る前にも先客があったようだ。

「誰が来たんですか?」と尋ねてはみたものの、警備で手がまわらなかったようで顔までは見ていないらしい。ただ、先客は予めカードキーを持っていたのでMAMIYAの関係者であることには違いなかった。

想夜は足元に落ちている若草に気づき、それを拾う。

「御殿センパイ、これ」

「愛宮邸のものかしら?」

つい先ほどまで叶子は愛宮邸の庭にいた。それが付着したものと思える。

研究員ともなれば、警備員の許可がなくても敷地内に入ることができる。それが重役レベルともなれば尚のこと。

「叶子さんはカードキーを持っているの?」

「多分持っていると思います。役員会議に参加してるくらいですから」

たしかに叶子は会議に出席していた。御殿は先日、それを目の当たりにしている。

黙って考える御殿の横、警備員は「暗いから早く帰りなさいね」と言い残し、巡回のためにその場を去っていった。

想夜と御殿はカードキーを使って研究所へと入ってゆく。

その際、想夜は狐姫のことを思い出した。

「あ、さっき狐姫ちゃんと川原で会いましたよ?」

「……そう」

「なんか、力んでたみたいですけど」

「夜食のことでしょ。米かパンかでケンカしたのよ」

「あ、あたしどっちも好きです!」

「そう、じゃあ夜食はそうする」

結局、相方は行動に打って出たようだ。今ごろは愛宮邸にいるだろう。

でもそれでいいと御殿は思う。信念を貫くというのなら、狐姫は結果を持って帰ってくる。そういう子だ。

(愛宮邸のことは狐姫に任せましょう)

今は自分に課せられた使命をまっとうするのみ。御殿には御殿の成すべきことがある。

「でも意外です。御殿センパイと狐姫ちゃんってケンカするんですね」

言われて気づくことがある。驚いたのは御殿だった。

最近、確かに言い争いが増えた。少し前までこんなことはなかった。

それだけ互いの距離が縮んだということだろうか?

それとも離れているのか?

一定の距離さえ離れていれば、些細なことで争うこともない。近づかなければ得られるものもないが、傷つくこともない。楽な距離である。

腹3分目の付き合い。それが御殿と狐姫のコンビだった。

コンビとしてはやや軽薄な関係。この街にやってきて、どうもそれらが揺らいでいる感じがする御殿だった。

夜8時ともなれば研究所の照明は消えている。案の定、建物の中は暗闇に等しい。

2人は応接室の前で立ち止まった。せんじつ訪れた場所だ。

「たしか、この部屋だったわね」

御殿がノックをした――が、反応がない。

部屋には誰もいないようだ。カードキーをかざしてロックを解除する。

「――失礼します」

「勝手に入っちゃってもいいんですか?」

「入り口だけよ、入り口だけ」

御殿は言ったそばからズカズカと奥まで侵入した。

みんなで談笑した応接室。

窓口を通して隣の研究室の電話が目に付く。

「ここから想夜に連絡を入れたのね」

想夜は窓口に頭をつっこんで隣の部屋を覗き込んだ。

「誰もいませんね」

電話履歴を調べると、やはり想夜の番号にかけた形跡があった。

御殿は部屋を飛び出すと、残業を終えて帰ろうとする研究員を捕まえた。

「お忙しいところすみません」

「はい?」

「1時間ほど前にそこの研究室を使用していた方はどなたかご存知ですか?」

「ああ、その時間でしたら古賀さんと鹿山さんかな」

答えにたどり着くまで聞いてまわるつもりだったが、あっさりと教えてもらえて安堵の笑みをする御殿。残業している職員はほとんどいないだろう。

研究員は続けて答えた。

「――それから……水無月先生が使用してますよ」

(沙々良さんと詩織さん、それに……水無月主任も?)

ふと、ズブ濡れの体をタオルで拭いてくれた時の光景が御殿の脳裏をよぎった――暖かな、おひさまの香り。

「他に誰かいませんでいたか?」

「いや、他にはいないけど……そう言えば、水無月主任、やたらとお腹をさすってたな」

「水無月主任が?」

「ええ。『どうかしたんですか?』って聞いたら、胃もたれって言ってたけど……便秘かな? おっとこりゃ失敬」

せめて「食べ過ぎかな?」ぐらいにしてあげてほしかった。

「……そうですか、ありがとうございます」

御殿は一礼して研究室に戻ってゆく。

振り向くと想夜が出入り口のドアから顔だけ出していた――後ろで話を聞いていたらしい。庭柵の隙間からちょこんと顔だけ出している小犬のようだ。隙間にはさまれ、ほっぺがプニッと潰れて可愛らしい。

御殿は研究室を見わたし、調査を続けている。

収穫がないように思えた想夜は、部屋の奥から窓の外を見ていた。

どこかから流れてくる夜風が生ぬるく感じる。嫌な気分だ。

想夜が何気なく下を見ると、倉庫の入り口あたりから誰かがこちらを見ていることに気づいた。

「ん?」

想夜は目を凝らし、もう一度見直した。

「あ、あれは――」

その挑発的視線に想夜は、一歩二歩と退いた。

「セ、センパイ……御殿センパイ!」

想夜はその視線を窓から逸らさずに御殿を呼んだ。

何事かとやってきた御殿。

「あれを――」

外の倉庫を指差す想夜にうながされ、窓の外に見える倉庫に目を向けた。

途端、顔が強張った。

「叶ちゃんが……こっちを見てる」

想夜の言うとおり、倉庫の入り口を陣取る叶子がこちらを見上げていた。夜風に髪をなびかせながら、獲物を狩るまえの野獣の眼差しを向けてくる。

その背後には華生の姿もあった。無表情。笑うでもなく怒るでもなく、何を考えているのか分からない。

「愛宮叶子……わたし達を誘っているの?」

「みたいですね。行きましょう、御殿センパイ!!」

先に駆け出す想夜の後を追う御殿。

2人は研究室を飛び出していった。

叶子の挑発に乗った2人は倉庫へとやってきた。

シンと静まる倉庫。照明は消えている。だが、肌はピリピリとした殺気を感じとっていた。

入り口付近で立ち止まり、あたりを見渡す御殿。叶子の姿を探したが、暗くてよくわからない。これでは埒があかない。

(せっかくのお誘い、断るわけにはいかないわね――)

御殿は意を決し中へ。

その後ろから不安そうな顔で着いてゆく想夜。

電気の消えた倉庫に足をふみいれた途端、正体不明の足音が聞こえてくる。

叶子の足音かと思い、そちらに目を向けたが、重機が振動音を立てているだけだった。

ようやく暗闇に目が慣れてきた頃、御殿が想夜に尋ねてきた。

「この殺気……とても話し合いをするようには感じられないけど。叶子さんは銃器を扱えるの?」

「いえ、叶ちゃんからはそんな話聞いたことありません。ただ――」

想夜はハイヤースペックの話をしかけて、「あ、ヤバ……」と口をつぐんでは言い直す。

「ただ、華生さんのことはよくわかりません」

それは事実だった。赤帽子の能力なんて見たこともない。

「華生さん、か。叶子さんの付き人だからボディガードの訓練を受けている可能性があるわね。誘拐されたのも気になる」

当然のことながら、御殿は華生が能力者だということを知らない。ハイヤースペックという答えすら見えていない。

想夜は話を切り出せないでいるのがもどかしかった。黙っているのもそろそろ限界かな、とか思ったりする。まるで宿命に抗えないかのように御殿を巻き込んでいこうとするのだから。

御殿は暗闇に目を凝らし、耳を澄ませる――想夜の心臓がバクバクいってるのが聞こえてくるほどに静かだ。

が突如、後ろから迫る殺気に張りつめた空気は破られた。

「――来る!!」

御殿は何者かのバックアタックを避けるために体を捻った。

「痛っ!」

「御殿センパイ!」

肩に痛みが走った直後、制服の布がパックリと裂け、その隙間から血が滲みだす。

「今のは……」

御殿は叶子の姿を見逃さなかった。そのすぐ横をメイド姿の少女が物凄いスピードで走り去るのも確認していた。2人とも突風のような移動速度だった。武器なのか素手なのかは不明だが、鋭利な刃物で切られた事には変わりない。

御殿より驚愕しているのは想夜だ。なぜなら目が捉えたもの、それは御殿を斬りつけたのは叶子であり、その手には2本のブレイドが握られていたのだから。

(まさか、あれ……ハイヤースペック!?)

赤帽子の能力を共有しているのだとしたら叶子は能力者、すなわちスペクターということになる。

御殿は千切れたブレザーを無表情で見つめる。

「あと少しで左腕が切り落とされてたわ」

想夜がそっと何かを差し出してくる。

「これ、よかったら使ってください」

「ありがとう」

想夜が予備で持っていたリボン。手渡された御殿は、それで傷口をきつく縛りながら毒づいた。

「愛宮のメイドはスピード狂なの?」

「あのスピードが見えましたか……さすがです」

「メイド服だけ、チラッとね。目立つ服装だから――」

どうやら華生さんに斬られたと思っているみたい――と、想夜は表情にかげりを見せた。

実のところ御殿を斬ったのは華生ではない。俊敏な動きとネイキッドブレイドの素早い斬撃は目にも止まらない速さだ。それに御殿は気づいてない。そのことが想夜を落胆させるのだ。やはり人間の御殿には太刀打ちできない脅威なのだ、と。

いま想夜と御殿が立っている場所は部品を運び入れるための広い場所。

四方の壁にはいくつかのドアが設置されている。

各ドアの向こうは長い通路が乱れあい、コンテナを上の階に運ぶために造られた吹き抜けの作業場にも行くことができる。

「さっき奥の扉が閉まった音が聞こえました」

「いきましょう」

2人は奥の扉から長くて暗い通路へ侵入した。

――瞬間、目の前を何かが過ぎるのを想夜は見逃さなかった。

「いた!」

想夜が突き当たりを指差す。

「通路の突き当たりで二手にわかれました!」

「武装しているメイドか。厄介だわね……」

御殿は華生を抑えれば攻撃が止むと思い込んでいる。それは大きな誤解だ。

――もう耐えられない、なにかあってからでは遅い。御殿の誤解は死を招くと直感し、想夜は意を決した。

「いいえ違います。御殿センパイの腕を切ったのは叶ちゃんです」

「叶子さんが? どうして? ……斬ったところ見たの?」

「……はい」

想夜が伏せ目がちになる。それが御殿には、心なしか寂しげな表情に見えた。

御殿は息を呑んだ。愛宮のご令嬢が暗殺術を使うなど報告書には記載されていなかった。

「ということは、叶子さんは武器の類を扱えるってこと?」

「今は……使えます」

「今は? どういう意味? いつもは使えないの?」

「使える時と、使えない時が……あります」

御殿の手前、想夜はゴチョゴニョと口ごもり、目を横にそらして伏せた。はっきりしないご様子。

想夜の言うことがイマイチつかめない御殿だったが、考えたって始まらない。行動あるのみ。前進あるのみ。

「つまり、”今は”斬ってくるってことね」

「……はい」

「――となると、先手を打たれるのも厄介ね。話はあとで聞くわ」

物分りのよい人で良かった、と想夜はほっとする。優先順位をよくわかっている先輩。でも、あとでコッテリ絞られるかも。先行き不安の妖精。

「わたし達も二手にわかれましょう!」

「ガッテン承知ノ助左ヱ門!」

想夜は華生を、御殿は叶子を追うことにした。

偽善者と逃亡者

妖精同士ならよくわかる。森林にながれる水の香り、陽だまりにあふれるあたたかな香り――そんな香りを探りながら、想夜は器用に羽を動かし通路を飛んでゆく。

通路の陰に潜んでないかを確認しながら、ひと部屋ひと部屋を確認していった。

折り返し折り返し階段を登り、やがて建物の屋上へ行き着く。

月明かりに照らされ、広がる夜空を前にした時、遥か上空から赤い瞳が残像を作って迫り来る!

「上か!」

想夜が見上げた突如、2本のブレイドを携えた華生が想夜に飛びかかってきたのだ。

キイイイイィィン!!

想夜がワイズナーを取り出し攻撃を受け止める。力で押されつつも仰け反った姿勢で耐え抜いた。

ワイズナーとカッター状のブレイドが交わり、派手な火花をちらし金属音があたりに響きわたる。

想夜のすぐ目の前、光る刃がチラついた。

「これが赤帽子の能力……ネイキッド・ブレイド!!」

赤い瞳は赤帽子特有のもの――やはり華生はハイヤースペックを発動させていた。

じりじりと想夜の首筋にカッター状の刃が迫り来る。

(データベースの説明どおりの形状――細身の剣、レイピア、カッターの刃をそのまま拡大したような武器。叶ちゃんはこのハイヤースペックを継承したというの!? いつ? どこで?)

――想夜は押されながらブレイドの切れ味に恐怖をおぼえる。

妖精が使えば切れ味の鋭い2本の刃に過ぎない。でもスペクターが使用することでコンクリートですら豆腐のように切り刻む力となる。

こんなものを乱用されたら、人間界は一瞬にして戦争へ突入する。地球はみじん切りにされ、エーテルを全て消失……なんてことも――妖精界の住人として、それは何としても避けなければならない。

想夜と華生の

武器越しに想夜が叫んだ。

「叶ちゃんとハイヤースペックを共有したのね!? なぜそんな危険なことを!?」

それに対し、華生が悲しそうな顔をつくり声をあらげてきた。

「警告したのに! 関らないでって言ったのに!」

武器同士が交じり合い、互いににらみ合う。力まかせに押し合い、どちらとして一歩も引かない。

「あなたは自分でしていることがわかってるの!? 人間界でのハイヤースペックが、どんな惨事を招くかわかってるでしょ!?」

「わかってる! ……わかってる――」

2回目の「わかってる」、は嗚咽をあげて振りしぼった。その後、華生は意を決した表情を見せた。

「それでもわたくしは……フェアリーフォースには投降できません! あなたは何もわかってない! 政府のくせに……エーテルバランサーのくせに……なにも分かってない」

なにも分かっていない――哀しい表情がいっそう強くなった。

剣を交えて睨み合う妖精と妖精。

「なにを分かれって言うの!? 妖精界の特定秘密保護データなんか持ち出して……データってなんなのさ!」

想夜はワイズナーで華生を弾いて距離をとった。

剣を構えて向かい合う2人。

「レベル1権限しか持たないアナタに勝機があるとは到底思えません」

「ヘタレ権限で悪かったわね!」

痛い言葉が突き刺さったようだ。

「ちなみに時給710フェンリルですよーだ!」

ぷぷぅ~と顔をふくらませて舌を出すアルバイト。ちなみに710フェンリルは妖精界の最低賃金。人間界の通貨で換算すると、全米が想夜タンに涙するだろう――公務員志望の学生バイト。給料などティンカーベルが流す涙ほどだ。

「アナタと保護データのどこに接点があるの!? 華生さん、アナタは一体――?」

それを聞いた華生は胸に手をそえ名乗りを上げた。

「わたくしの本名は

「真菓龍家…………真菓龍グループ!? あの、真菓龍グループ!?」

想夜は腰が抜けそうになった。『九条華生』は偽名だったのだ。それだけじゃない。

真菓龍家・真菓龍グループ――妖精界でその存在を知らぬものはいない、誰もが知る名家。ハイヤースペックの研究に手を入れた最初の企業であり、研究施設の名がつく機関では群を抜くトップ企業。それらを取り仕切る真菓龍家の先祖はハイヤースペック研究の第一人者でもある。想夜達エーテルバランサーの装備するワイズナーを設計、製造したのも真菓龍グループである。

妖精界にもサイバー技術を取り入れようとした時期があったものの、それをハイヤー技術へと軌道修正をさせたのだから、妖精界の強力な頭脳ともいえよう。企業の大きさを人間界でたとえれば、MAMIYAグループ以上に匹敵し、華生は妖精界のお嬢様に位置する存在ということになる。

それどころか、赤帽子とゴブリン一族の頂点に君臨する家系なのだから、お嬢様どころかお姫様といってもよい。真菓龍の言動一つが特別な効果を発揮する。華生ひとりだけでも、妖精界での利用価値は相当なものとなる。

「なるほど、華生さんを利用すれば妖精界での大きな権限を手中に収めることができる。だから誘拐が続くのか」

やはりフェアリーフォースと魔界はなにか関係があるようだ。

華生のハイヤースペックは攻撃性に長けており、ヘタに誘拐すれば抵抗される。なので吸集の儀式で衰弱させたところを狙ったわけだ。

でも、それだったら華生ひとりで充分のはず。なぜ他の妖精たちまで巻き添えに?

混乱する想夜に対し、華生が説明をはじめた。

「わたくし達、赤帽子一族はゴブリン族と遠縁の仲です。生態系が近い者同士とだけあって、わたくしたち一族と共に、ゴブリン族も研究対象に含まれておりました――」

赤帽子とゴブリンが深い関係にあるのは有名な話だ。

「ディルファーはその驚異的な破壊力をもってして、妖精界に致命的ともいえる打撃をあたえたのはアナタもご存知のはず。たった一匹の攻撃により、一夜にして妖精界の半分が炎に飲まれました」

妖精界での妖精は、体をバラバラにされても死なない。けれど、ダメージを受けた分だけ体の修復には大量のエーテルが必要であり、被害者全員分のエーテルを集めるだけでも何百年、あるいは何千年もかかるとされている。

想夜の故郷とは遠い場所で起こった惨事といえど、妖精なら誰でも恐怖する昔話である。

「わたくしの先祖はゴブリンに関するデータを世界中から収集し、ハイヤースペックを使用した際のフェイタルエラーによる影響で、一匹のゴブリンが突然変異を起こしたという事実にたどり着きました」

フェイタルエラーとは、深刻なエラーのこと。発動者に制御できる力ではなくなる誤作動。力の暴走。

事実は語る――

ある日のこと、真菓龍グループの中で2つの派閥が研究データをめぐって争いをはじめました。その元凶が今回のディルファーに関するデータです。

両親から命を受けたわたくしは、この事実を妖精界全域に発表しようとしました。

その朝のことです、わたくしが目を覚ますと、家族の姿が見当たりません。真菓龍社ももぬけの殻……。

やっとの思いで見つけた両親は……息絶えておりました。

妖精界で妖精は寿命を迎えないかぎり死なない。とはいえ、両親と会うまでに何百年とかかるでしょう。わたくしはそれまで生きておりません。

――わたくしは途方にくれました。

派閥抗争から逃れ、九死に一生を得たわたくしは妖精界で手当たり次第に助けを求めました。が、フェアリーフォースに拘束されてしまいました。フェアリーフォースはディルファーのデータを手中に収めたかったのです。

数日間の監禁の後、政府の隙を突いたわたくしはデータを持って逃げました。

わたくしは休む暇なく走り続けます。深い森を、広い海を、高い山々を――。

たどり着く先々で親切にしてくださった妖精たちは、わたくしと関ったばかりに、皆、酷い拷問を受けました。

巨大な権力を敵にまわせば、逃げ場所などありません。

問題はデータの行方です。これが政府にわたれば人間界にも被害が広がる。

わたくしは一人、人間界へむかう決意を固めました。先祖たちが前もってハイヤースペックを数値化してくれたおかげで、人間にも分析しやすいようなデータに仕上げることができたからです。

わたくしがいなくなれば、妖精界で傷つく人もいなくなる――。

「――わたくしは人間界へやってきました。警告も兼ね、この地をさまよいました。元MAMIYAから分裂したシュベスタ社の人間は、そのデータを人々のために使うと約束してくれました……でも結局、シュベスタ社も私利私欲に走ってしまったのです。とはいえ、はじめて叶子様と出逢ったあの場所も、今では朽ち果てた場所となってしまいましたが――」

それも仕方のないこと。ハイヤースペックの力は人の心を魅了するくらい強力なのだから。

悪いのは人間ではない、データを持ち込んだ自分なのだ――華生は悔やまずにはいられなかった。人間を恨んだことはない、いつだって恨みの矛先は自分の安易な行動だった。

「そんなわたくしを、愛宮の人達はあたたかく迎え入れてくれた。とくにお嬢様――叶子様はありったけの愛情を注いでくれた」

想夜と華生は武器で体を弾かれ、お互い背中から壁に突っ込んだ。

「うぐ!」

「キャ!」

左右の壁にベコリと丸いクレーターを作る。

それでも2人は崩れる壁から瞬時に身を起こし、ホコリ舞い上がる中を人間離れしたスピードで走り抜けてゆく。

倉庫の屋根を平行線を保ったまま、ひたすら走る。

「叶ちゃんのこと好きなら、どうして止めないの? 魔族だって叶ちゃんをほっとかないでしょ、スペクターなんだから!」

「わたくしが研究所にデータを渡さなければ、叶子様を、愛宮の人達を危険な目に合わせずに済んだのだと、いつも心に思います。あの方達をお守りできるなら、例えこの身が散ろうとも――」

華生は歯を食いしばり、己に向ける怒りをしずめた。

「……あ、逃げるな!」

警告の途中、華生は逃走をはかる。

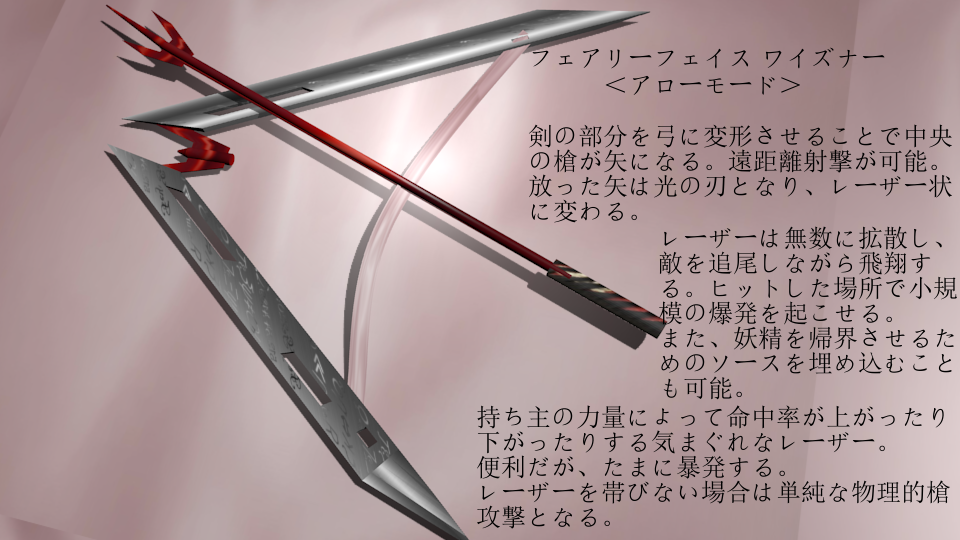

「弓を紡ぐ!!」

想夜は槍と刃をリボンで紡ぎ、弓矢のように変形させると、ピンと剣に張ったリボンを乱暴に、さらに強く引っぱる。

「光の

矢を放つ。

矢の役割へと変化した槍が閃光となり、勢いあるレーザービームとなって四方八方へ無数に飛び散る!

でたらめでバラバラだった光の矢はターゲットを感知後に軌道修正をおこないUターン、ホーミングレーザーの機能を果たし、華生目掛けてとんでゆく――その背を追尾し、獲物を追う狼の群れのように逃亡者を追い詰めていった。

華生は走りながら振り返り、迫る無数のレーザーを2本のブレイドで弾く。ヒラリヒラリと忍者のように壁から壁に飛びのいて交わし、ミサイルの追尾を振り切る戦闘機のように宙を舞った。飛行できないデメリットを、パワーとスピードを兼ね備えたジャンプ力で見事にカバーしきった。

タスッ! タスタスッ!!

華生の残像にレーザーが刺さる。

「うっそーん!? 全部ハズレとか、ヘタクソか」

とほほー。一発も当たらず。

空振りしたレーザーアローがあたりの壁や屋根に突き刺さる。その中の一本が想夜自身の股下をかすめる有り様。暴走癖があるレーザー、もうちょっとでお嫁にいけなくなるところだった。

矢が刺さる乾いた音が連続で響くなか、空高くジャンプした華生に習って想夜も飛翔した。

華生は追ってくるバランサーをチラリと横目でうかがう。

(妖精界可動変形兵器 フェアリーフェイス・ワイズナー。あんなにも使いこなせるものはフェアリーフォースの中でもごく一部――そんな高貴な武器をいとも容易く使いこなすなんて。レベル1権限なのに、彼女は一体……?)

内心、華生は焦っていた。想夜の力量を読み違えていたとわかったから。のほほんとして、どこか抜けてる想夜。それとはかけ離れている姿がそこにはあったから。

目の前のバランサーは紛れもない、群を抜いた実力の持ち主だということは妖精なら誰でも分かることだった。

剣から槍に、槍から弓へ――長いリボンを巧みに操り、ワイズナーを自在に変形させてゆく。

――雪車町想夜、武器に選ばれしリボンの戦士。

「――そんな存在がなぜレベル1権限のバランサーなどしているの?」

目の前の小さな英雄が不思議でならなかった。

華生がブレイドを振り上げ、勢いよく振り下ろす。その行動を連発させた。

想夜に向かって一秒間に100発ほど、鋭い風の刃をぶっ放してきたのだ。

「あちゃ、かまいたち!? あれ食らったらミンチですわん」

想夜は地面に着地後、瞬時にワイズナーのリボンを解いた。刃の片方をリボンで結わくと、ヌンチャク状にし、それをぶん回して防御体勢をとる。

想夜を中心に振り回されたヌンチャクが、円を描いてバリアの代行を務める。カンフースターよろしく動き続けた。

カカカカカカカカカカカン!

金属を弾く音の連弾。風とはいえ、金属のような堅さを持っている証拠だ。

風の連斬を阻止し続ける想夜。鉄壁の防御に対して華生は一歩も近づけないでいた。

想夜は時折、隙をつくかのようにリボンを緩め、ヌンチャクをクサリ鎌のようにして華生の立つ場所に叩き込む。

それらの攻撃をネイキッドブレイドで弾きつづけながら、攻撃から逃れるように大きくジャンプしてかわす華生。

それを追って飛翔する想夜。

「逃がすものですかっ」

弾かれたワイズナーをリボンで手繰りよせてブレイドモードへ戻す。

そして再び空中戦へ――

想夜は空中でワイズナーのリボンをほどくと、地面に槍だけを刺し残し、刃を2つに分けた。刃の穴に指を通して握り、華生と同様、二刀流に切り替え攻撃を開始する。

「ワイズナーを……二刀流にした!?」

「両刀使い相手に、大きいの一本だと分が悪いかな~と思ってね」

「なんて無茶な使い方を……仕様書には書かれてないはず」

※仕様書どおりに使わないと修理代が高くつきます。もちろん自腹です。

2本の刀を携えた想夜が空中の華生に突っ込んでいった――計4本のブレイド同士が乱れ、金属音の連弾を奏ではじめる!

キン、ギギギギギギギギギギン!

キキン! キンキンキキキキ! キンキンキン!!

空中の2人が斬って斬って受けて斬る!

斬り合い、受け合い、交じり合い、周囲に激しい火花を咲かせている。あちこちで小さな花火が上がっているようにも見える。

キキン! キキキンキキギギンギギギギギキキンッッ!!!!

双方は服を、髪を、リボンを、エプロンのフリルを――狂ったように振り乱し、叩き、弾き、さばいては返す。それが何百、何千回と続いた。

刃を刃に叩きつける行為に終わりはない――ように見える戦闘だったが、華生の顔に焦りの色が見えはじめたのを想夜は見逃さなかった。一発一発の攻撃が重いらしく、だんだん動きが鈍ってきているのが想夜にはよくわかる。想夜の攻撃を連続で受け続けるのは相当の体力を消耗しなければならない。

華生は何発もの攻撃を受け続けるうち、ついに片方のブレイドを弾き飛ばされてしまった。

キィィィィン!

「ブレイドが!!」

はじき飛ばされたブレイドは空中を回転しながら落下し、遠くの屋根に突き刺さった。それを呆然と見つめる華生――ブレイド一本では勝敗は見えていた。

空中から舞い降りた想夜が手を差し出した。

「ふう……。さ、データをこちらにわたして……フェアリーフォースに引き取ってもらお?」

華生はニヤリとほくそ笑んだ。そしてこう告げる。

「引き取ってもらう、ですって? それがディルファーのハイヤースペックを複製するためのデータでも、ですか?」

「ディ、ディルファーの、複製……?」

聞いた瞬間、想夜の身の毛が立った。

ディルファーのハイヤースペックは妖精界の全属性を凌駕する。自己治癒能力、広範囲破壊攻撃、他者から能力を奪取する力も報告されている。まさにマルチスペック。世界にばらまけば、私欲のために人々は戦争を始めるだろう。

「ディルファーのハイヤースペックを……複製ですって?」

「フェアリーフォースはディルファーのハイヤースペックを強化し、戦力にしようとしています。その能力で強化した部隊を人間界に送り込もうとしております」

「そんなのウソだよ!」

「ウソではありません」

「なぜそんなことを!」

「妖精界には人間界を自分たちの領土にしようと企んでる輩がいるのです。人間界に来る前、わたくしはフェアリーフォースに応援を要請しましたが……無駄に終わりました」

「どうして!?」

「なぜなら……わたくしの両親を殺したのは他でもない、フェアリーフォースだからです!」

「フェアリーフォースが……華生さんの両親を殺したですって!?」

驚きの内容に想夜は声を発した。同時に両親を失った華生を気の毒に思った。

本来ならばフェアリーフォースに追われることもなく、妖精の森にあるお屋敷で優雅に紅茶でもすすっていたはずだ。それがどうだろう? 人間界へ警告しにやってきたのに、一夜にして犯罪者と成り果ててしまった。

フェアリーフォースへの疑惑――それが想夜の中で渦巻いた。そこへさらなる言葉の追い討ちをかけてくる。

「わたくしはデータを死守しようと試みました。でも政府は、誰一人として味方になってくれない……それだけなら些細な問題です。わたくしだけでなく、あろうことか、お嬢様まで手にかけようとした! 鈴道様は……鈴道様は、そのまき沿いで……」

目からこんなにも涙が溢れるのを想夜は見たことがなかった。

想夜はただポカンと口を開けている。理解するのに時間がかかるのではない。心が真相を拒絶しているのだから。

「か、叶ちゃんのおじいちゃんも、フェアリーフォースが殺したって言うの?」

想夜は目を丸く見ひらく。

ある夜、華生を追ってきた輩と叶子が戦を交えたことがあった。飛んでくる攻撃を避けられなかった叶子を庇い、鈴道は殺された。暗闇に紛れた犯人の顔は見えなかったものの、その手にはバランサーの象徴であるワイズナーが握られていたのだ。

ワイズナーを扱えるのはフェアリーフォースのみ。それが動かぬ証拠だった。

事件の裏にフェアリーフォースが関与している――それを聞き、想夜は脳の整理に時間がかかっていた。

助けを求めて着いた先――最後の砦である政府さえも自分の敵。人間界へ逃げ込めば、今度は周囲を巻き込んでしまう。

――もう華生には、居場所がないのだ。

想夜の頭なかで妖精や魔族に追われ続ける叶子たちの姿が浮かぶ――それに対し、己は「政府が正義だ」と貫く。何かと何かの狭間で踊るピエロみたいで泣けてくる。

ピエロに対して華生が叫ぶ。

「妖精界は人間に手を下した! 愛宮に手を下した! わたくしはそれが許せないのです! わたくしだってお人好しじゃありません、だからフェアリーフォースは信じない! フェアリーフォースに無意味な幻想を見てるあなたは……そうやって一生、偽善を貫き続ければいい」

「――な!?」

先に言われてしまった――偽善という言葉。その裏に隠れた道化の正体。

真相を知る華生にとって、フェアリーフォースの言いなりになっている想夜は無知な道化でしかない。

叶子様の元へ――そう言い残して華生は姿を消した。

想夜はひとり、ポツンと立ち尽くして夜空を見上げた。

「気の毒だなって思ったのは、ホントなんだよ、華生さん――」

妖精界に裏切られ、人間にも利用される結末。それが気の毒じゃないわけがない。

でも、一瞬だけ……ほんの一瞬だけ、華生に嫉妬心を抱いていた――叶子に寄り添う華生を想像してたからだ。その身を受け止めてくれる人がいるということが、想夜にはひどく羨ましかった。

想夜は人間界で一人ぼっち。身をゆだねる人すらいない。それだけじゃない。正義のためと謳っていた自分が偽善者かもしれないと感じた瞬間、今度は自分が惨めになってきた。

「あたしって何なんだろう? ピエロなの? フェアリーフォースよ……答えて――」

うつむき、心のよりどころを求めた。

「御殿センパイ、あたしって一体……なんですか?」

ふと、長い黒髪の幻。自分も甘えたかった。その胸の中で。

「御殿センパイの元へ……急がなきゃ」

ポツリ。つぶやいて、ひとりトボトボと建物内へ戻っていった。

VS 叶子

叶子と合間見えた御殿は苦戦を強いられていた。あの愛宮叶子が武器を手にして襲ってくるとは夢にも思わなかったから。

叶子はカッター状のブレイドを1本武装。御殿はそれに立ち向かう。

叶子の連撃がはじまる。

御殿はブレイドが皮膚に触れるギリギリのラインでスッスッと肩をそらしてかわす。途中、ガラス窓から外の様子が見えた。

(想夜、そっちでもやってるみたいね)

遠くの空で妖精同士が殺りあっているのがわかる。1人はリボン着用の大剣を、もう1人は2本の剣を振り回していた。

「あれが、想夜の武器の本当の力――あんなこともできるのか……敵にまわしたくないわね」

ワイズナーを器用に変形させる勇姿に目を奪われるのもつかの間、叶子の攻撃であやうく命まで奪われそうになる。

ブレイドが御殿の毛先をそぎ落とす。

「くっ、人間の動きじゃないわね。なぜそんなものが使えるの? 悪魔に取り憑かれているとでもいうの!?」

「ふふ……かもしれないわね」

斬撃をかわしながら後退しつつ叶子の出方を伺っていると、天井まで吹き抜けになった通路内まで追い込まれてしまった。

御殿はあたりを確認するが、四方のどこから襲ってくるかわからない状況。一瞬の躊躇いから叶子の姿も見失ってしまう。

上空から風を感じて見上げると、天井が遠くのほうまで続いている。

「高いわね、天井までは暗くて見えない――」

上の階からコンテナなどの貨物を下ろすために使う通路。

御殿が通路の先を見据えると、俊敏な動きで影が飛びかっていた。

「あれは……愛宮叶子! いつの間にあんな高いところまで!?」

瞬間移動でもしたかのような速度で壁から壁へと飛び移る姿は、とてもじゃないが人とは呼べない。まるで得体の知れない亡霊のようだ。

御殿はホルダーから銃を取り出した。

高い位置にいる叶子に狙いを定め、トリガーを引く。

バン、バン!

2発発砲。

トリガーを引くのに躊躇はなかった。ブレイドを打ち落とすだけだ、叶子本人を傷つけるわけではない。

様子見で撃ってみたが、まるで手ごたえがない。

バンバンバンバン――

続けて発砲。

「ほんとうに憑依でもされてるの? とても人間の動きには見えない」

弾丸が残す波紋がカラダにかすればそれでいい。なにかに憑かれているのなら、それで祓うことができるからだ。が、何事も簡単にはいかないものだ。

何発もの弾丸が術式のコーンを描いて飛んでゆくも、叶子は器用に体をひねり、弾道の隙間をスルリスルリと縫うように避かわして迫ってくる。俊敏な動きから作り出される軌道のあとを追うように、叶子の柔らかい髪が弧を描いてついてくる姿が、悪魔に取り付かれた人間とは思えない神聖さを醸し出していた。

「くっ、全弾かわされた!!」

御殿は吐き捨てるように口走り、やや乱暴にうな垂れた。

かすりもしない、ヘタクソか?

いや違う。御殿はパワーとスピードの差で圧倒的に敗北していたのだ。

御殿はトリガーから指をはなし、一旦撃つのをやめる。

「ハリウッドに出てくる宇宙生物みたいに素早いわね。まさか血液も酸……なんてオチはやめてよね」

ダメージを与えた瞬間、飛び散った返り血で体を溶かされるのはゴメンだ。

予備のマガジンを取り出し素早くリロードするも、退魔弾の無力さを感じて「無意味ね」と銃を脇のホルダーに収めた。

そうこうしていると再び頭上から叶子が飛来、一瞬のうちに距離をつめてきた!

御殿はとっさに横へ跳んで攻撃をかわす。振り向きざま、叶子に軽い挑発を投げた。

「最先端のMAMIYAにしては原始的な武器ね。今度は核ミサイルでも準備しておいてちょうだい、MAMIYAならできるでしょう?」

「――できるわよ」

すでに叶子の姿はない。動きが速すぎて目がついていけないのだ。

暗闇から叶子が答えてくる。

「ねえ知ってる? 核ミサイル1発がいくらするのか。ピンキリだけど、買おうと思えば手が出せる値段なのよ。10年後は……イチキュッパかも」

「へえ、ポイントは付くのかしら?」

接近戦に持ち込まれた御殿は、床に転がると同時に手元にあった鉄パイプを拾い上げた。さすがにブレイド相手では分が合わないので、叶子の手を弾いてブレイドを叩き落す戦法をとる――と決めた。鉄パイプごときでブレイドに攻撃しようものなら、あっさり手首まで切り落とされると思っての行動だ。

「ポイントならさっきから付けてあげてるじゃない……その体にね!」

突如、天空から降ってきた叶子が着地と同時に御殿に斬りかかる!

同時に御殿が鉄パイプを振りかざす!

「「フンッ!」」

鉄パイプで殴りかかり、叶子の手の甲に狙いを定めるも、ブレイドの腹であっさりと受け止められてしまう。

応戦する御殿、それに対してブレイドを手にした叶子が向かい合う――刃を軽々と片手であつかう時点からして、もはや常人の力量を超えていた。

叶子がニヤリと笑う。

「うふふ……さすがだわ御殿さん、私の手を狙った攻撃はいい考えだと思う。そんな鉄クズでは、このブレイドが貴方の腕まで斬り落としてしまうもの……ね!!」

最後の一声でギリギリと押し切られる御殿の体がガクンと落ち、片膝を床につける。

「くっ――」

「ふふふ――」

歯を食いしばって耐える御殿の顔。そこへ叶子が覆いかぶさるように顔を近づけてきた。

「ほんとうに綺麗な顔をしているのね……斬り落すのがおしいわ」

「ねえ叶子さん、聞きたいことがあるのだけれど……」

「なんでもそうぞ。3サイズ、身長、体重まで答えてさしあげるわ。アナタはどうせここで死ぬのだから、情報漏洩は心配しなくて済みそうだもの」

ヒュー、言ってくれるぢゃん――狐姫ならきっとそう言うだろう。けれど今の御殿にはそんな余裕はない。

「ならお聞きしますが、ビルで魔族と対峙したのはアナタ?」

「ご名答。よくわかったわね」

「机の引き出しに血痕が残っていたわ、小さいものだけど。あれ、あなたのものでしょ?」

「さすがはエクソシスト。でもね、その野次馬根性が……気に入らないのよ!」

腕力と体重を乗せた叶子の攻撃を前に、御殿の膝が徐々に地面へと沈んでゆく――叶子がケガをしてなければ、御殿はとっくに真っ二つだろう。

「もう一つ質問」

御殿の問いに叶子は、「血液型はA型だけど?」と答える。

「奇遇ね。わたしもA」とか言い返している場合ではない。

「叶子さん、体……いじってる?」

「整形? するわけないじゃない。私、この顔好きだもの」

大好きな人が好いてくれている顔だ。叶子は己の顔が醜いわけがないと確信している。むしろ世界一の美人に見えることだってある。嘘じゃない。だって大好きな人の目は確かなのだから。

「ごまかさないで。その動きと腕力は常人のものではないでしょう?」

叶子がなんらかの人体改造をしていると御殿は思ったのだ。腕一本でもサイバー義体化し、リミッターを外せば握力は400キロ以上に跳ね上がる。もちろん違法だ。

「気になる? 大人しく斬られたら教えてあげるわよ?」

それとも脳内にチップを埋め込み、電気信号を変えることで大脳のリミッターを外しているのだろうか? でもそんなことをしたら生身の肉体は砕けてしまう――御殿は本気でそんなことを考えていた。が、異能の正体にたどり着けるはずもなかった。

「御殿さんには一本じゃ物足りなさそうね。まったく、欲張りな体をしてるんだから――」

イケナイ子――叶子がいたずらっぽく微笑む。

御殿が歯を食いしばって応戦するさなか、もう一本のブレイドが目に飛び込んできた。

「二刀流!? 1本じゃなかったのか!」

なんと叶子はブレイドを2本所有していたのだ!

1本ですら手がやけるというのに、さらにもう1本オマケ付き。まるで通販の高枝切りバサミだ。2本もいらんつーの!

御殿の首目がけてブレイドが走る!

斬られる! ――御殿が諦めかけた瞬間だった。

「御殿センパイ伏せて!」

遠くから飛んできた想夜が叶子のブレイド目掛けてワイズナーで割って入った!

キィィィィィィン……

ワイズナーがネイキッドブレイドと交差し、刃と刃、金属音が鳴り響く。

「この絆は……斬らせない!」

想夜と叶子が睨みあう。

「想夜……」

来るのがわかっていたかのように叶子は驚きもしなかった。

想夜は叶子のブレイドを弾き、姿を消す。

慌てた叶子がキョロキョロと周囲をうかがう。

「消えた!? いや、違う……後ろね!」

叶子は背中に気配を感じブレイドを構えた。

妖精の羽ならではのピクシーブースターを駆使し、叶子の後ろに弧を描いて素早く回りこむ!

叶子の背中にグリップの当身を試みる想夜――死角をとったと思いきや、もう片方のブレイドで背後からの攻撃を受け止められてしまった。

「二刀流を……舐めないでちょうだい」

幽霊のように垂れ下がる叶子の黒髪。後ろ向きの隙間から見える赤い瞳――余裕の笑み。

叶子は両手のブレイドで薙ぎ払い、想夜と御殿の体勢を同時に崩した。

「うあ!?」

「くっ――」

後ろによろめく2人に隙ができ、そこへ叶子の容赦ない追い討ち。

ドン! ドン!

ご令嬢の回し蹴り、2人仲良く腹に食らう。

強烈なやつをお見舞いされた想夜と御殿は左右別々、突き当たりの壁までブッ飛んでいった。

ドオオオオオン!

壁に激突――ガレキに埋もれた想夜と御殿が起き上がり叶子に警戒するが、すでに姿がない。

うんざり顔の御殿が起き上がる。

「パワーも蹴りも人間離れしているわね」

「腕力と速力重視――アサルトタイプね」

「え? なんのこと?」

「あ、いえ。戦い方が前衛向きかなって」

御殿の手前、妖精の異能のことをうっかり口をすべらせるところだった。

想夜の言うとおり、叶子は先陣切って前進するアサルトタイプ。スピードが腕力の数値を引き上げてくれる。音速で飛んできたマシュマロに当たれば、人は死ぬ。その原理。

吹き抜けの通路――鉄骨むき出しで築き上げられた天井へと続く通路。見上げると、叶子が上へ上へと登ってゆく。

カンッ! カンッ! カンッ!

鉄骨を蹴るローファーの音がテンポよく響いてくる。

カンッ! ピシ! ……カッカカッ! カンッ! ピシッ!

「あちこちから足音が聞こえるわね」

「なにか、金属の擦れる音もします――」

錯覚さえ覚える広さ。どこから奇襲がくるのかわからず、想夜と御殿は背を合わせて体勢を整え、あたりを見渡した。

ふと、御殿の腕に血が滲んでいるのが目に留まった。

「御殿センパイ、腕から血が……!」

「さっきの傷口が開いたみたい。思わぬ事態に巻き込まれたわね」

「軽くブレイドが触れただけなのにこんな傷に……」

「運がよかったほうね。ダイレクトに喰らったら胴体真っ二つだったかも」

制服の生地がバックリと裂け、そこから血に染まった赤い肌がむき出しになっている。それを見ていたら、雑居ビルでの事件を思い出した。

「なるほど。あのブレイドなら暴魔をバラバラにすることも容易ね。切断後に死骸を聖水で除去、か」

「バラバラ? 雑居ビルの事件はイタズラじゃなかったんですか?」

御殿はゆっくりと首を横に振ったあと、こう尋ねる。

「例えばの話――わたし達が学校で暴魔に襲撃された時、愛宮叶子はどこかで一部始終を見ていた」

「ええ!?」

素っ頓狂な声。御殿が力なく微笑む。

「例えば、の話よ」

御殿は空高く見上げた。

「学園に暴魔を呼び寄せたのは教諭になりすました魔族」

御殿が体についたホコリをはたいている。

「どうして叶ちゃんは雑居ビルなんかに? なんの用があったんだろう?」

「誰かにおびき出された、なんてのはどう?」

「誰にです?」

「祖父を殺した犯人を見つけるために、吸集の儀式を破壊しながら派手に動きまわっているようね」

「知ってたんですか? 叶ちゃんのおじいちゃんが殺されたってことを」

「さっき叶子さんから聞いたわ。あなたが華生さんと戦ってるときにね。愛宮叶子のおかげで妖精たちはエーテルを奪われずにすんだ。それを面白がっていない輩がいても不思議ではない」

「……犯人は誰なんです?」

「そこまでは分からない。ただ、愛宮叶子のおかげで妖精である想夜が助かったことは事実」

想夜が華生から入手した情報の一部――御殿はそれを叶子から聞いた。とはいえ、すべてではない。妖精界が絡んでいるところまでは聞き出せなかった。そんな余裕もなかった。

「おびき出されるふりをして、それを逆手にとって調査を繰り返しているのかも。逆転の発想ってやつ」

「な、なるほど。向こうから近づいてくるから、叶ちゃんから動く必要ないですね、便利です! ゴキブリヘイヘイみたいです!」

別の例えもあったろうに。

「探偵ごっことはいえ、犯人からすれば迫る脅威でもある。問答無用で愛宮叶子を消しにかかるわ」

そこを返り討ちにされたのだ。

ビル内で叶子が魔族とやりあった際、ケガを負ったのは間違いないだろう。机の血痕は叶子のものだ。聖水でも蒸発していなかったし、叶子は腕をかばっており、深手をおっている――御殿はそう推測する。

想夜と御殿は息があがっていた。そんな時、微かな物音に反応する。

「あれ? 今なにか音がしませんでした?」

「呼吸を整えるヒマもないみたい」

カッ! ギギッ! カカッ! ギギギッ!

金属が切れたり捻じれるような鈍い音がこだました。

「上で何かしているようね、逃げる気はゼロみたい。さすが令嬢ね、プライドというか何と言うか」

御殿は皮肉めいてはため息まじりで肩を落とす。金持ちへのヤッカミだろうか。貧乏ではないにせよ、日々の狐姫の小言が伝染しているかのよう。

叶子のローファーが着地したときの移動音と移動音の間に、ふたたび金属が擦れる鈍い音――それが気になった。

ゴクリ、とツバを飲み込み、想夜はワイズナーを両手で構えて見上げる。首筋を汗がなぞる。額にも汗――流れ落ちる汗が目に入り、視界がさえぎられる。これほど汗が邪魔だと思ったことはない。それを乱暴に腕で拭った、その一瞬の出来事だった。

「想夜、上!」

御殿に天井を促された想夜がビクリと驚いて頭上を見上げる。

「あ……あ……あーーーーーー!!」

「あまりよろしくない状況ね」

想夜は自分の目を疑った。なんと無数の鉄骨がけたたましい音を立ててバラバラと落下してくるではないか。ポッチーをバラまくように、いい感じでバラけて落っこちてくる。

「なんか落ちてくるんですけどーーーーー???!!!」

想夜が目ん玉飛び出そうなくらいにビビッた。

2人は咄嗟に近くの通路にジャンプして落下物を回避する。

叶子は2人を鉄くずの下敷きにする気でいるらしい。

煙を立て次々と鉄骨が落下してくる。

強烈な地響きが連続して巻き起こった。地面にバウンドして横たわる鉄骨や、ダイレクトに突き刺さるものまで様々だ。

けたたましい騒音の中、両手で頭を保護しながら身を縮める2人。鉄骨の雨が止むまで通路の隙間に身を隠した。

本日は厄日。やはりティーンズ占いは当たってた! 超当たってるじゃんティーンズ占い! ティーンズ占い大凶スゲー! ――などと、入らぬ関心している場合ではない。

やがて静けさが戻り――

「……止みました?」

「――みたいね」

想夜は冬眠から目覚めたリスのように顔を覗かせてキョロキョロと周囲に気を配る。やがてそこから這って抜け出し、積み上げられた鉄くずの隙間へ潜り込んだ。

想夜は埃まみれになりながらも御殿と一緒に鉄屑の隙間から見上げる。

遥か頭上、突き出た一本の鉄骨に叶子がスカートをひるがえし、凛とかまえていた。

冷たい表情で睨みつけてくる叶子――想夜と御殿を敵と見なしていることは変わりなかった。

やがて叶子はポツリと口を開く。

「妖精界……魔界……華生のこと、想夜、御殿さん……あなた達、いろいろ知りすぎだわ――」

叶子はゲンナリした顔を作り、こう吐き捨てた。

「こういう時にぴったりのセリフがあったわね……そうそう思い出した。『こんなところにとんだ名探偵がいたものだ』――だったかしら?」

大根役者のような棒読み。やる気のないエキストラのようにぶっきらぼうな演出。

叶子はブレイドに移る自分の顔を冷ややかに見つめた――赤く光る目が闇の中の獣みたい。こんなんじゃヒロイン失格ね、と小さくため息をつく。

「――つまり……犯人は私か。私は……悪役になったのか」

悪役は正義の味方の引き立て役だ。最後は退治される運命にある。

「正義の味方を引き立てる役――それも悪くない役回りかもね。悪がなければ正義は存在の意味を失うのだから」

そう言い残して叶子は姿を消した。

立ち去る時、叶子の横顔が曇っていたのを想夜は見逃さなかった。

(なんて悲しそうな顔なんだろう……)

想夜の胸をチクリと棘が刺す、そんな痛みが走る――叶子に声をかけているのに、振り向いてもらえない、そのまま置いてけぼりを食らった感じ。必要とされてない感じ。

想夜と御殿。2人は呆然と頭上を見上げたままだった。

ふと足元になにかが落ちてることに気づいた。

「ん? これは……」

学園のロッカーの鍵――戦闘中に叶子が落としたものと思われる。想夜はそれを拾いあげた。

叶子の日記

鉄骨の下敷きから

警備員の目を盗んで裏口から侵入。ホールを駆け抜けてロッカールームにもぐりこんだ。

想夜は先ほど受け取ったロッカーの鍵を取り出した。生徒なら誰でも持っているロッカーの鍵。想夜と御殿も持っている。

「開けますよ?」

想夜は鍵をつかって叶子のロッカーを開けた。

ロッカーの中には運動靴や筆記道具といった当たり前のものしか見当たらず、なんの変哲もない――ひとつを除いて。

「日記ね……」

御殿は花柄のカバーのかかった日記帳を手にした。皮のカバーは高級ながらも嫌味のない質感と女子向けの明るい色合い。叶子のセンスにピッタリだ。

「……」

「御殿センパイ?」

御殿は人の日記を読むことに躊躇していた。罪悪感があるからだ。

ふだんの御殿なら、任務のために感情を捨てているはずだ。でも今はどうだろう。なにが御殿を躊躇わせる?

御殿にとって叶子の存在がクライアントではなくなっている証拠だった。むろん敵でもない。すでに友の領域に片足を突っ込んでいる証。任務を逸脱した感情。つまり、業者失格。

その手を想夜がそっと握ってきた。

「もしも叶ちゃんが怒っちゃったら、一緒に謝ろ?」

「……そうね」

共犯を名乗り出てくれる想夜のことを頼もしく思う。怒られるなら一緒。いざという時に人に力を注いでくれる子だと感じた。そんな理由から御殿は控えめな微笑みを返す。

想夜にうながされた御殿は、少し考えたあとに日記帳をひらいた。

日記は継続的に記されてはおらず、思いついた気持ちを書き込んでいるようで、日付が飛び飛びになっている。日記というよりは、誰に宛てるでもない心境の記録。

令嬢らしい達筆な文字列を2人は目で追っていく。日記の内容は華生をとりまく出来事を中心としているもののようだ。

叶子の中では華生が中心としてまわっているらしく、それらは想夜の予感した通りに的中していた。内容から察するに、叶子はメイドである華生に恋心を抱いている。

MAMIYAグループのご令嬢である叶子は、注目を一身にあびる存在――見るものにとって憧れの的だった。言い寄ってくるオスはいない。高嶺の花だから。

だが叶子だって一人の人間、誰かに心揺れる一人の少女なのだ。

そんな叶子の耳に聞こえてくる耳障りな会話――

『叶子様、最近あの子を贔屓しすぎてないかしら……?』

女神のように崇拝された叶子に近づくものに対して、嫉妬心を向けるものは多かった――華生はその犠牲者の一人だった。学園内では心無い言葉をうけることなど日常茶飯事。いくら生徒ではないといえど、周囲は容赦ない。

贔屓などしていない。叶子は誰にでも平等に接しているつもりだ。けれど、『つもり』であったとしても叶子自身から溢れる恋の香りは抑えるとはできなかった。

周囲は無意識にそれを嗅ぎ取っていたのだから、華生は嫉妬の対象となって当然だった。

華生は己の立場を考え、叶子は皆に気づかれぬよう、次第に華生との距離をとるようになってゆく。無難に済ますことができればそれでいいと考えたのだ。

時は経つ――。

叶子はあいさつ以外に華生と言葉を交わさなくなっていた。人前で華生に対して冷めた態度をとったこともある。けれど、すべては華生のためにしたことだ。そうしておけば他者から見ても互いの関係性を感じさせることはない。

とはいえ、それらはあくまで人前での態度。

人目を忍んでは叶子と華生、互いに身をよせ合っていた。蜜月とは言わないまでも、夜の月を眺めながら指を絡ませ、見つめあうたびに愛おしさが増してゆく。そんな時間が唯一の楽しみだった。

日記を読みすすめていくうちに、華生の登場回数が増していく。だんだんと叶子の生活に、その存在が浸透しているようだ。

ページをめくる――。

この街に御殿と狐姫がやってくる頃には、文章量はさらに増え、叶子の時間が充実しているかに思えた。が、事態は急展開を迎える。

最後のページの日付は今日のもの。ここで日記が終わっているようにも感じさせる。すでに叶子は何かを覚悟を決めているようだ。

想夜と御殿は、ふたたび日記に目を向けた。叶子の核心に迫ってゆく――。

蜜の道標

――華生と出逢ってからどのくらいたっただろう?

ミルクティーのような柔らかい感覚に包まれていると安心する。

同情でもなく、集団心理から生まれるような情動感染でもない。ただ心にシンクロしていることが心地よい。

頻繁に考えることがある。

正しさの定義。

正しさとは何を指すべきか?

その基準は誰が決めたのもなのか?

法律と秩序。

本音と建前。日本人が大好きな建前。

ルール――表向きは皆を守る制約として成り立っている。が、それらは多くの愚者の保護と一部の者達への報復へと姿を変える。例えていうなら村八分だ。大勢から見れば異物を排除したにすぎないが、異物から見ればいい迷惑だ。

むかし、華生の言ってた言葉を思い出す。

『妖精界という枠を壊して、ここにやってきた。それが正しいと思った。だから行動した――』と。

華生は界律を破り、人間たちに警告を促すためにやってきた。

どうやら華生の中には彼女流の法律があるようだ。己に恥ずべき規律は己が魂に反する――。

トライ&エラー。スクラップビルド。言い方は様々だが、修正に修正を加えては彼女の法律を構築してきたのだろう。そうやってミルクティーのように甘くて柔らかい感覚を持ったゲシュタルトで彼女の脳は成り立っている。

それが正しいと思い、惹かれた。だから行動した。誰に従うでもなく、流されるでもない、己が規律に従って――。

彼女の言葉にひどく共感をおぼえた私も、それを正しさと決めたのだ。

己の意思で船の帆を張るということ。舵を握るということ。それすなわち自由意志。

私の中での行動の基準、選択肢――それらのすべては己で決めること。選択の自由。それが命の力。魂の力。

誰が作ったのだろう、こんな檻。

私たちを縛るもの――檻とはいったい何なのか。

日常の檻を出ることで自由な小鳥になれると気づいた時、私の中の枠が崩壊した。

正しいと思ったら行動に打って出る。それが正しいとやっとわかった。

妖精界からの刺客も魔族も彼女のことを狙っている。

華生は良家のお姫様。利用価値は高い。妖精界を追われた身とはいえ、彼女の発言は力を持つ。それこそ妖精界の行く末を左右するほどに。それは一つの権力。誰もが彼女を欲しがっている。

”華生は、私にとって高嶺の花だった――。”

けれども、その花は私に微笑んでいてくれる。そばで咲いていてくれる。そんな存在。

”ゲスども”からも人気が高いのが腹立たしい。彼女を魔族に染めるなんて死んでも許さない。

人間界、妖精界、魔界――追手の数は増える一方だ。

世界が華生を消したがる。彼女の居場所がなくなってゆく――。

華生を認めない世界の美意識を疑う。

神様は意地悪だ。私から華生を取り上げようとする。

邪魔な輩が増え続ける。このままでは埒があかない。

私は考える――生き残るのは誰か、を。

その質問に答える資格があるのは人のみにあらず――かつて自然界では、さまざまな淘汰が繰り返されてきたのだから。滅んだ文明しかり。かつては栄えた文明でさえ、やがてはふるいにかけられ朽ち果てる。

そんな中で我々人間は存在することを許されている――けれど勘違いしてはいけない。生き残ったのではなく、ただ生かされてきたのだから。

『お前ら人間達は電気やガソリンでは動かない。その真理をもう一度見つめ直すべきだ――』

自然が私にそう教えてくれる気がした。自然とはすなわち、慈悲を謳う妖精たちのこと。耳を澄ませば聞こえてくるでしょう――人はそれ無くしては生きてゆけないのだ、と。

けれど、世界が欲するのは科学の進歩と止め処ない利益の追求――それに対する異常なまでの執着は、常に破滅の未来を構築している。他者に向ける慈悲の居場所を取り上げてまでも幅を広げてゆく。

慈悲をみとめない世界に存在意義などないと私は思うのだ。

MAMIYAの血が流れる私のような分際がそう思うのだ。

……いいことを考えた。

華生を消そうとする世界を排除する――そんなシステムを構築しよう。危険因子をふるいにかけるのだ。

ふるいの隙間を決めるものは誰か?

誰をふるい落す?

決定権は誰にあるか?

振り落とすタイミングは?

全ては力を持つ者が決めること――そう理解した。

この世の腐ったパラダイムをシフトさせ、残すべきものをこの世に残す――力を持つ者だけに許された贅沢な選択権。私はそれを手に入れた。ハイヤースペックがまさにそれ。

私はハイヤースペクター。

権力なら愛宮家にも備わっている。けれど、そんなMAMIYAでも入手できなかったこの世のふるい――華生の手をとることで、私はそれを手に入れた。

力を掴めばゲスが群がる。私の力が奴らに知れ渡ると、しだいに周囲の人間にも被害が及ぶようになってきた。MAMIYAの周囲に、いっそう魔族が目立ち始めた。

研究所や愛宮邸で不審や輩の出入りが目撃されるようになった。異常な事態に巻き込まれているということに、屋敷の者も薄々気づきはじめた。

――私は皆と離れなければならない。

でなければ被害は大きくなってゆく。それは力の副作用だと理解している。

離れなければならない。

他の人たちと距離をおきたい。そう、どこか遠くがいい。

彼女と一緒だったら闇に堕ちてもかまわない。華生と一緒なら、地獄もエデンに変わるだろう……なんてステキなのだろう。

けれど思うのだ。奈落へ堕ちるのは私ひとりで充分だと――華生に地獄はにあわない。

堕ちた私は地獄でこう叫ぶのだ――『闇に堕ちたのではない、恋に落ちたのだ。力におぼれたのではない。甘いミルクティーにおぼれたのだ』と。

華生に愛宮邸を出ると告げたら猛反対された。こんなことは初めてだった、いつもは忠実なのに。心の底から私のことを考えてくれているのだと確信した。

貴方がただのイエスマンではないことは分かっていた。私以上に頑固なところがあるものね。

本気で怒る華生の前では、私は大人しい仔猫だった。

貴方の前ではシュンとうな垂れてしまうの。

反論できないのは、私が間違っているからであり、華生が正しいという証。

MAMIYAには裏事情に詳しい者がいるらしい。ここ最近、私宛に謎の人物から手紙が届くようになった。正体不明の人物、私は『あの人』と呼んでいる。

先日、『あの人』からこんな手紙をもらった――『間もなくエーテルバランサーという妖精が華生さんを消しに来る。華生さんを守れるのは叶子様だけ。もちろん事を放置すれば被害は周囲に飛び火する。MAMIYAを守れるのも叶子様だけ。なぜなら、貴方はハイヤースペクターなのだから。その力を以ってして、バランサーを排除できる。そうすることで華生さんの身の安全は保障される。もう誰も傷つかない――』

私を煽るような内容のなかで、妖精界からの使者・エーテルバランサーの存在を知った。

手紙の最後にはこう記してあった。

『エーテルバランサーを探しなさい』。

そうして見つけた。聖色市のエーテルバランサーの名は――

その名を知った私は愕然とした。なんという喜劇だろう。私は道化そのもの。これからあの子を消さなければならないのか。

祖父を殺めたフェアリーフォースの使者、エーテルバランサー。

吸集の儀式のポイントや暴魔の出没する場所に駆けつけると、そこには必ず想夜が現れた。まるで正義のヒーローだ。

あの子は誰にも知られない孤高のヒーロー。

はじめ、私は目を疑った。小さな体で奮闘する姿に見とれてしまう。

想夜のことはよく知っている。あの子がこの街に来た時から興味をそそられる存在だった。人間離れした透明感の肌を持った容姿、小動物のように可愛い子。

想夜も私に関ることで「馴れ馴れしい」と、生徒達から

けれど、想夜までもが妖精だとは思いもつかなかった。

いや、薄々は気づいていたのかも。雰囲気が華生とそっくりだから。

半信半疑ではあったが、想夜が妖精だと言われると本当に妖精に見えてくる。

言われてみると確かに妖精だ。

なぜ認識できなかったのだろう、ハイヤースペクターの私になら分かることだったのに。

友達としての親近感が「想夜は自分と同じ人間である」という思い込みを作りあげ、妖精であるという疑いの目を消すための心理的盲点を築いていたのだろうか。

――だとしたら、それまでの私は想夜のことを信じていたということになる。

なぜなら、想夜が妖精だと知った今、彼女への信頼感が欠けてきたのだから。エーテルバランサーである彼女に警戒心を抱いているのだから。それだけ想夜には妖精でいてほしくなかった。

それだけ妖精界を毛嫌いしている私がいる。

妖精界の出来事は華生からよく聞かされていたが、エーテルバランサーというシステムがあることは初耳だった。

想夜が華生を消すためのデリートシステムだなんて、運命は皮肉だ。やはり神様は意地悪だ。

学校からの帰り道、ふと夕日を見つめる――私は途方に暮れた。

想夜を消すことなど私にできるのか?

両手を見る。この手にネイキッドブレイドを装備して想夜を切り刻む。

私は幾度となく首を左右させた。

……無理だ。

想夜を手にかけるくらいなら、あの子とも距離を取ったほうがいい。夏の向日葵のように明るいあの笑顔を斬りたくない。血染めの向日葵を作る趣味はない――無論、想夜が逃避行する私達を追ってくれば話は変わってくるでしょうけど。

私は想夜を警戒した。登下校も、プライベートも。

そうして日々は過ぎてゆく――。

想夜は相変わらず天真爛漫な子だった。変わった素振りを見せたりしない。

フェアリーフォースなのに華生の存在に気づいていないのだろうか?

もし、『あの人』の言っていることが嘘だとしたら?

想夜にこのことを打ち明けようか? そう考える。悩みを聞いてもらうのだ。だって彼女は要請実行委員会なのだから。友達だから、甘えることも必要だ。

……いや、ダメだ。やはりダメだ。そんなことを頼んだら想夜は決まって私に協力する。そうなったら想夜は反逆罪にでもなりかねない。そうなったら想夜はどこに帰ればいい? 妖精界から追われる者を増やすだけだ。

転入生の噂を聞いたのはそんな時だ。

咲羅真御殿と焔衣狐姫と名乗る人物のこと――彼女達とは何度か愛宮邸で顔を合わせたことがある。

『あの人』の手紙には追記があった――『エクソシストも同様。妖精界にとって危険分子である華生さんを排除するシステムである。金で雇われた猟犬である』と。

『あの人』を信用できる理由はちゃんとある。今回の意識不明事件の件だ。

各地に散らばった陣の場所を特定できたのは『あの人』から送られた地図のおかげ。華生の誘拐を真っ先に知らせてくれたのも『あの人』。

――でも、それが『あの人』の罠だとしたら?

答えを知らない私は堂々巡り。

ハムスターロールの中、力尽きるまで――。

4月某日。

退魔を生業としている彼女達が転入してきた。また敵が増えたということだ。

あの夜、ガレキの海に仕留めておけばよかった、と後悔する。

スペクターは接続先の妖精が気を失っているときでもハイヤースペックを発動することができる。

あの夜にエクソシストを消しておけばよかったのか。

咲羅真御殿と焔衣狐姫は危険だということを華生に伝えたけれど、華生は首を傾げるだけだった。警戒心がないようだ。そんなだから狙われるというのに。本当にお人好しだと思う。

でも、そういうところに私は惹かれたのだ。

宗盛の指示のもと、ご丁寧にエクソシストは学園警備までやっているという。

ターゲットは華生のはず。

仕事の掛け持ちだろうか?

生活費に困っている様子はないのだけれど。

私は学園が所有するエクソシスト2人の情報を片っ端から調べた。

が、欲しい情報はなにも見つからない。宗盛がうまくやっているようだ。彼は味方につけると頼もしいが、敵に回すと厄介な人。幼少期からそれは分かっていた。

なんだか宗盛に行動を阻害されているようでいて

落ち着いて。

落ち着くの叶子。

しばらく様子をうかがおう――私は咲羅真御殿と焔衣狐姫をマークすることにした。

4月某日。

学校帰り、華生がパンを届けてくれた。

「皆さんと一緒にどうぞ」と言ってたが、『皆さん』とは誰のことだろう?

その後、誘拐されかけたところを想夜に助けられたと華生の口から知った。そのお礼も兼ねているようだ。

「焼いたパンは転入生にも分けてほしい。この街を好きになってもらいたい」とのこと。

エクソシストが脅威であることを華生はまだ知らないみたい。

そこで私は思うのだ――おかしい。矛盾している。と。

華生を消すはずのデリートシステムがどうして華生を助けるのだろう?

想夜は本当に危険なのだろうか?

華生の正体を知らずに助けた可能性を考慮すると納得がいく。でなければ何らかの形で華生を拘束するだろう。華生に聞いてみたが分からずじまい。

想夜は謎の多い少女だ。

とはいえ、警戒を緩めることはしなかった。

「誘拐された華生は廃墟にいる」と、『あの人』は教えてくれた。

けれど向かってみれば、そこにはエクソシストがいただけだった。

そこで薄々気づくのだ。『あの人』にとって私は駒なのだ。踊らされているのだ、と。

けれど踏み出した一歩はもう止まらない。人智を超えた能力は、人を別の存在へと変えてゆく。

つまりアレだ。私はもう『人』ではなくスペクター、人外なのだ。己の力に責任を持て、『自覚しろ』ということなのだ。

向こうから大手を振って想夜がやってくる。これから転入生の街案内をするらしい。相変わらず面白い子だ。それでいて頑張り屋さん。この子が本当にデリートシステムなのだろうか?

私は付き合いを口実に想夜についてゆく。エクソシストを監視するためにはタイミングがよかった。

転入生のマンションに向かう途中、想夜が「パンの香りだけ嗅ぎたい」とせがんできた。

ひとつ取り出すと嬉しそうに、何度も鼻に近づけては香りを楽しみ笑顔を作る。

「食べ歩きはお行儀が悪いからマンションに着いてから食べなさい」という約束をしっかり守っている。

おあずけ状態でも笑顔で香りを楽しんでいた。関心関心。

国道から外れた細い道。角で想夜が咲羅真御殿とぶつかる。その弾みで想夜の口にパンが刺さった――実に器用な子だ。

ほわいとはうすの前、こちらに気づいた咲羅真御殿が会釈をする。ご丁寧に「叶子さん」と言ってくる。

「愛宮様」じゃないんだ、ふ~ん。

仕事熱心な人。

宗盛からの言いつけをしっかり守っている。

皆、律儀に守るべきものを守っている。否、従わざるを得ない奴隷だ。

枠を壊すことを考えたりしないのだろうか。

檻を壊すことをしないのだろうか。

牢獄を壊した後、どこへ向かえばいいのか。

その行く末を知っているのだろうか?

見学後。MAMIYA研究所を去るとき。

ポケットの中のメモに気づく。『あの人』からだ。

メモにはこう記されていた。

『叶子様、チェックメイトです。敵は貴方のテリトリーに侵入しました』。

周囲を見回したが誰もいなかった。

けれどメモが私のスイッチだった。

私の心を駆り立てるのに充分な一言だった。

周囲には誰もいないけれど、私は知らず知らずのうちに見えない敵に囲まれていたらしい。

4月某日。

想夜と御殿さん。2人との言い争い後、私は自室に戻った。

そして今、鏡にはルージュの伝言。匿名の人物からだった。

『真菓龍華生を捕獲した。こちらの条件を飲むなら真菓龍華生の生活を容認する。 ――MAMIYA研究所で待つ』。

文章からしてフェアリーフォースからか? それともフェアリーフォースを名乗る別の人物からか?

特定できないほどに敵が多い。

あれこれ考えても何も進まない。

私は決めた。

この世の果て。私がいなくなっても世界が彼女を選ぶように、世界が慈悲を望むように、この世界のシステムを変えよう。力を持つ私にはそれができるハズだ。

世界のルールを変える事をおこがましいだなんて思わない。それが正義だ。力が正義だ。華生が正義だ。

私は決めたのだ――世界を変え、彼女を残す――と。

『このまま2人、誰もいない国へ行きたい――そこで2人、静かに寄りそっていたい』

世界のどこかにそんな場所があるのなら、きっと私はそこへ向かうだろう。そこではスペクターはただの人であり、華生は誰にも襲撃されることはない――そこは2人だけのユートピア。

ユートビアなんて、あるわけないのに……

わかっている。

けれど逆らえない、どうすることもできないでいると無気力に潰されそうだ。

打つ手がないので仕方なく現状を受け入れ、煮え切らない感情を抱く負け犬――

閉塞感に抗いながら手を取りあい、心かよわせ、誰に気づかれることなく、月光の下、そこに2人だけのユートピアを築く。

血の流れない世界。

そんなことしか私にはできない。日常を取り戻せないことにさらなる無力さを感じ、イラつく衝動を自分自身に叩きつける日々。

もう限界だった。

荒れる私に華生はこう言ってくれた。

『アナタがいれば、それでいい――』

と。

愛しき君、はじめて出逢った日に帰りましょう。あの場所はもう、朽ち果ててしまったけれど。

愛してる……愛してる……」

――日記はここで終わっている。

想夜は静かに日記を閉じた。

波紋のように周囲へ拡散してゆくの被害を食い止め、一身に暗闇を受け入れる。その覚悟が伝わってくる内容。

世界を敵に回し、そうして2人、手をとり、ユートピアを目指して歩きはじめた。

「2人だけの……ユートピア――血の流れない世界」

御殿がポツリとつぶやいた瞬間、ひどい頭痛におそわれた――先日と同じ痛み、最近やたらと多い。

「だ、大丈夫ですか、御殿センパイ!?」

慌てた想夜が御殿の傾いた体を支えた。

御殿は日記を床に落としてしまう。手に力が入らないのだ。しかも距離感がつかめないのか、日記を拾おうとする手を宙に泳がせては膝をつく始末。

「だ、大丈夫、ちょっとめまいがしただけ。 ……それより、ハイヤースペ……うっ」

ズキッ。

御殿の頭に衝動が走るたび、目の前が真っ赤な何かで覆いつくされる。熱いような、冷たいような、おかしな錯覚を抱く。

「御殿センパイ!」

腕の出血がひどい。

「きっと貧血からくるめまいでしょう」

「肩につかまってください」

「……ありがとう」

御殿は差し出された想夜の肩を借りて体勢を立て直した。

御殿は焦っていた――目の前が真っ赤でなにも見えなかったことに。やがて視野は回復するが、それでも得体の知れない赤い恐怖がまとわりついてくることに。

想夜は考えていた――叶ちゃんはあたし達を敵対視している。完全に操られた状態。叶ちゃんの心理状態を把握し、うまく煽りを利かせた作戦。華生さんの存在をエサとし、うまく手玉にとっている。普段は冷静沈着な叶ちゃんが敵の掌の上でいいように転がされている。簡単に敵の挑発に乗るほどに冷静さが欠落している。叶ちゃんはそこまで切羽詰まっていたのだ。と

踊らされている友達――目も当てられなかった。

「叶ちゃんは華生さんの居場所を探していたんだね」

想夜が床に落ちた日記を拾い上げる瞬間、隙間から一枚の写真が落ちた。それを拾い上げる。

「なんだろ? これ」

「写真?」

2人して写真をのぞき込んだ。

そこには叶子と華生が写っている。ベッドに腰をおろした2人が互いに寄り添っている。写真のなかの2人を邪魔するものは誰もいない。

「叶ちゃん、こんな笑い方するんだ……知らなかった」

写真に写る叶子の姿はMAMIYAとは無関係の、どこにでもいる普通の女の子の笑顔だった。

穢れなき笑顔を持つ者達がなぜ、世界を敵に回して戦うことを選ばなければいけないのか。

その身を自分に置き換えることを想像し、想夜は痛々しく思うのだ。

「ほわいとはうすに戻ろう――」

2人はその場を後にした。