序章

海と山に囲まれた開放感のある街――人口約3万人。夏の浜辺は賑わい、海の家が立ち並ぶ。冬になれば街頭のイルミネーションが夜を彩り、人々の心を暖めてくれた。

――消滅したのは、そんな街だった。

事件の真相を知るものは少ない。市民のほどんどが死んだから、状況を伝える者がいないのだ。

当時の現状報告がごく一部だけ残っていたので以下に記載する。

『逃げ惑う人々は奴らに捕まり、無残にもはらわたを引きずり出されピクリとも動かない。あたり一面に無数の死体が広がっていた。死んだ人々を弔うまでもなく、炎の海がそれらを焼き払った。そして地獄は無に帰した――』

震災による被害で消滅したのだろう。

いや、運送中に逃げ出した獰猛な動物の仕業だろう――メディアは競い合うよう好き勝手に書き立てたが、誰ひとり真相には近づけなかった。

実のところ、絶滅した街にも数人の生存者がいた。

以下は彼らの日記の一部と証言を抜粋したものだ。

※なお、各所に記述されている個人名は削除済みである。

『妖精は美しく、心優しい――』

くだらない妄想――最初に言った奴を殴りたい。

怒りに身をまかせ、我を忘れたその姿は、地獄の悪魔よりもずっと残忍で極まりなかった。

とくに酷い怒りを見せる時がある――それは人間に

人は妖精に近づき、騙し、利用する。

ああ、分かっている。悪いのは人間だ。

いつだってそうだ。人間は兵器を生み出す生き物だから。戦争を生み出す生き物だから。

悪事利用されたと知った時の妖精たちの狂いっぷり、あれは正気の沙汰ではなかった。

人間たちの首筋を噛み千切り、はらわたを引きずり出し、それらをむしゃぶりつくす光景――妖精たちの逆鱗にふれると、そんな宴がひらかれる。

先日、それを目の当たりにした。

そうして理解したんだ――地獄絵図を描くか描かないか。それは人間次第であるということを。

ただひとつ。惨状が起こってしまった今だから言える言葉がある。それは……

こんな物語は生まれなかったんだ――

1 リボンの妖精

小さいの、大きいの。

小さな一粒が孤を描くたび、もう一方の巨大な鳥形をした飛行物体が黒いしぶきを撒きちらす。けれども大木のように太く伸びた足は、小さな流星を掴んで離さない。『

暴魔――そのほとんどが巨体。何らかの動物に似ているという特徴を持ち、悪魔祓いが用いる除霊詠唱にも耐久性がある。

暴魔に対抗する暴力行為専門のエクソシストもいるほどで、非常に頑丈な生物。聖水や強力な物理攻撃が主な撃退方法である。

妖精たちは、この巨大で邪悪な精神を宿した暴魔が苦手だ。

暴魔は両手に何かを握りしめていた。片方には小さな流星。そしてもう片方には気を失っているであろう少女。それはミルクティー色の長い髪の持ち主。

鉤爪の隙間からスルリと抜け出した流星は、巨大な暴魔にものすごい速度で突っ込んでゆくと鋭利な刃物で斬り裂いた。と同時にブシャッ! と全身に返り血を浴びる。

服にこびりついた黒い血はヘドロのような悪臭を放ち、それが心まで染み込んできそうで嗚咽をあげそうになる。が、しばらく空気にふれていると蒸発して白い煙となって消えてゆく。

こびりついた悪臭しばらく消えない。そろそろ洗剤を変えようかと思っている。フワフワのファー○ァがいいだろう。あれなら柔軟剤も入っててお徳感がある――クマさんのパッケージもカワイイし。

一撃一撃が繰り出す衝撃が夜空一面に走り、ひんやり澄んだ空気を激しく揺さぶる。空に通行人がいたら間違いなく吹き飛ばされている――それほどの風圧を兼ねた衝撃波で遠くの雲までもが逃げてゆく。

戦場という舞台を照らす月光のスポットライトが一粒の流星を照らす――そこに見えたのは、人間離れした透き通る白い肌の持ち主。くりっとした大きな瞳は、早朝の泉のように青く澄んでいて穢れを知らない。サラリと風になびく髪もまた、雲ひとつない空のようにさわやかな空色。色白で、、西洋人風で、ちょっと鼻ペチャな小顔。半袖を肩まで捲り上げてノースリーブ風にしたセーラー服、襟元から見える小さな肩からはスカートを吊るすサスペンダーがかけられ、細い足にはニーソックス。

小さな流星は孤を描くたび、笹のように尖ったリボンをなびかせた。

セミロングほどに伸びた髪を淡いピンクのリボンで束ね、子ギツネの尻尾にも似たポニテを、オスでも誘うかのようにフリフリと揺らしている。

小動物のような容姿。月明かりをあびた4枚の羽は、黒血に染まりながらもその純潔を忘れない――人間なら誰もが心に描く妖精の姿がそこにあった。

少女の名は

「あたし、妖精界と人間界のためにガンバッちゃうんだからっ」

俄然張り切る。透明な羽を寸分の狂いもなく、慣れた手つきで舵を切るように動かし、暴魔と距離を保ちながら飛行する。

手には大剣を握りしめている。4枚の羽と同様に両刃、持ち主の背丈ほどあり、矛先から柄にかけて槍状、柄はリヴァイアサンの本皮を使用しており日本刀の握り部分と同じ形状。槍の左右に刃が備え付けられている、剣と槍が合わさったような一風変わった形状。それらのパーツ同士をシルクのリボンで蝶々結びにまとめている。乱暴で繊細――なんとも和風じゃじゃ馬ガーリッシュなウェポン。

想夜の愛用品。リボンで紡いだ妖精界可動変形兵器『フェアリーフェイス・ワイズナー』。

成人男性の腕力でもズシリと重く感じるワイズナー。それを体の一部のように細腕で軽々とあつかう。

そこにいるのは妖精の姿をした冷徹マシーン。

妖精が優しい生き物だなんて誰が決めたの?

想夜の斬撃は、それらの迷信を一蹴するほど凄まじいものだった。

暴魔が速度を落とすのを見計らい、想夜はトドメとばかりにワイズナーを構えた。が、その一瞬の隙を暴魔に突かれて、小さな体が鉤爪で掴まれてしまう。

「しまった!」

想夜をわしづかみにした暴魔は、一気に急降下を始める。

「早く逃げないと地面に叩きつけられちゃう! せめて片腕だけでも自由になれば……!」

歳相応の細い体をよじらせ、ワイズナーを手にした右腕の自由を得た。そうして右腕を大きく振り上げて応戦する。

ガシガシ! ガンガンガン!

暴魔の鉤爪をワイズナーの柄で何度もぶん殴る。

「ダメだわ、びくともしない!」

振りほどこうと暴れまくるも、爪は想夜の背中、手足、首などに食い込んで右手以外の自由を許さない。敵の握力は想夜の背骨が折れ曲がるほどに強く、今にも握り潰されてしまいそう。背骨がミシミシと音を立てている。

「うああああああああああ、間に合わない――!!」

地上の建物が視界に迫り、想夜の体は勢いよくアスファルトへ叩きつけられてしまう。

ドッ!

「ぐえっ!」

踏み潰されたカエルのような悲鳴をあげた。すべての臓器を直に殴られたような激痛で意識が軽く吹っ飛んだ。

想夜は西部劇の荒野に転がるゴミ草のごとく、車の無い国道をバウンドしながらゴロゴロと転がって、最後にはビルの壁に背中から突っ込んだ。

隕石の落下よろしくビルの壁に等身大のクレーターを作った。

「痛ったああぁ……」

スカートからスラリと伸びるふとももをむき出しにして身悶えている。

「あたしバスケットボールじゃないのに。だから……暴魔って……大っ嫌い……」

誰にでも苦手なものはある。

心の清い妖精は邪悪な存在が苦手だ。悪魔の類と行動を共にすることは皆無。

悪魔の中でも特に巨大なガタイをした暴魔は地獄の獣であり、最悪の類だ。除霊も効かないし、物理攻撃に対する防御力も抜きんでている。

「空気が、濁っている。息が、苦しい……」

咳込み、嗚咽。

たまに思う――人間界の空気はゲロを吐くほどマズい時がある、と。

初めて人間界に来たとき、呼吸の取り方にコツがいることを知った。こっちの世界で、綺麗な空気は無限ではないことを学んだ。

体中が痛い。

擦りむいた膝から血がにじみ出す。痛くてジンジンする。でもガマンの子。

痛いの痛いの飛んでゆけ――精一杯の強がり。子供だましの詠唱でHPが回復したら医者は全員リストラだ。今は痛みに耐えるしかない。

出血で彩る唇を手で拭い、年齢的にはまだ早いルージュ感覚を味わう。

「リップクリーム、切らしてたんだっけ……痛ぅ、くちびる切っちゃった」

唇にビリッとした痛みが走っては、舌で舐めて保護。

「舐めておけば治るわ、たぶん」

ガレキの中から身を起こす。

「うぅ……」

すっごく痛い……なので、よろめく。

ワイズナーをアスファルトに突き刺して体をささえ、生まれたばかりの小鹿のように頼りなく立ち上がり、暴魔の雄たけびが響く遠くの空を睨みつけた。

事態が一変したのはその時だ――。

人気のない深夜の街中。

想夜は目を閉じ、静けさにならって呼吸を整え始めた。季節的には空気が澄み、ヒンヤリとしてシャーベットのよう。肺がスッとして心地よい。

深く息を吸い、そしてゆっ……くりと吐く。小鳥の寝息のようなリズムを演奏して見せた。

そして――

「………………」

沈黙。

静まり返った時間が更なる沈黙を始めたころだ。突然、スローモーションがかかったように時の流れに変化が起きる。草木のゆれや、走り去る落ち葉の動きがゆっくりと速度を落とし、ついには静止したように固まった。

刹那、カッと見開くまぶたの向こう。想夜の瞳が閃光を放ち、満身創痍、力強い声を発した。

「――アロウサル!!」

凛とした声と同時にワイズナーを構え、体を中心に風の波紋が巻き起こす。

放置してある看板や自転車、販売機や停車中の車といった重機までもが想夜の放つ突風でグラリとあおられる。

リボンがまばゆい光のベールを作り出して想夜を包み込み、羽をコーティングして強靭に、さらに鮮やかさを増しては彩りはじめる。

まとわりつく風をワイズナーで払う。背中の羽を6枚に進化させ、剣のような鋭さと強靭さを兼ね備えていた羽に変貌をとげる。弱々しかった4枚羽を忘れさせるほどに勇敢で、凛々しい。

「逃がさないんだからね!」

想夜は走り出した。都心の外れへ向かう暴魔を追うため、車線に沿って道路の真ん中を一気に駆け抜ける!

助走をつけた直後、体がフワリと軽くなる。足の裏で重量を感じなくなる頃、ローファーとアスファルトの摩擦がゼロに近づく。交差点にさしかかった想夜は地面を強く蹴り上げ、ドーナツ状の歩道橋の真ん中を一直線に突き抜け、大空へ舞い上がった。

「風を紡ぐ!」

移動速度に倍率をかけて大空へ。

「ピクシーブースター!」

ボシュウ!

羽がジェットのような唸り声を上げる!

想夜が一筋の青光となって、地上から夜空へとグングン伸びてゆく。

『何か』とつながる時、少女の行動ひとつひとつに倍率をかけることができる。想夜はそんな能力の持ち主。

見下ろせば、街が小さくなってゆく。手にしたワイズナーを逆手に持ち替えると、刃と槍を紡いでいるリボンをほどいた。手を使わずとも意思の力で簡単に解ける仕様だ。

「槍を紡ぐ!」

リボンでまとめられていた槍剣の形状がくずれる。

シャキン!

鋭い金属音とともに、中央の槍にそって左右の刃が手前に伸びた。両刃の槍剣が変形し、矛先が2つに分かれたランスモードに切り変わる。

「力を紡ぐ!」

腕力に倍率をかけ、ワイズナーを暴魔めがけて振りかぶり、

「いっけええええええええ!!」

湖に釣竿を頬リ投げるよう、力任せにぶん投げた!

光の一閃を作るワイズナーがみるみる飛距離を伸ばし、そして……

「……あ、外れた」

暴投。

ワイズナーは暴魔の腕の横をかすめるだけで、ロクなダメージも与えやしない。

気持ちいいくらいの空ぶりを見せて、リボンをヒラリヒラリさせながら、ワイズナーが遥か遠くへ飛んでゆく。スタンドから野次やビールの紙コップが飛んできそうなくらいに酷いプレイ。

「ありゃりゃ……」

いつもこんな感じだ。いざという時もそうでない時も、想夜はいつもヘマをする。妖精族の恥に等しい力量だと自覚もしている。

ここぞというときに限って失敗することが多く、そんな想夜の失態は、他の妖精たちの談笑の肴だった。

いつの頃からだろう。失敗が体に定着していた。まるで自ら失敗を選んでいるように残念な結果を出す時がある。

仲間の妖精たちからも愛想つかれることがあり、煙たがられることなど日常茶飯事だ。それでも歩み続けることをやめない子でもあった。

串刺しを逃れた暴魔は、そのまま夜の空に消えた――。

暴魔が逃げるさなか、鉤爪の隙間からスルリと影がこぼれ落ちる――メイド服。想夜よりちょっとだけ大人びた少女だった。

「おっとっと!」

落下する少女に慌てて両手を伸ばし、飛びついてキャッチ。試合に負けて勝負に勝つ。ラッキーなことだ。

先の暴魔にやられたのだろうか、眠る少女は傷だらけ。そして見たことのある顔。

「愛宮邸にいた人だわ。衰弱してるけど息はある」

命に別状はないと確信してほっと胸を撫で下ろす。

「大丈夫。少し休めば元気になるわね」

そうささやき、腕の中の少女に目をやる――シニヨンヘア、ミルクティー色の髪の色が印象的。人間離れした透明感あふれる白肌の持ち主。マシュマロのような弾力肌の持ち主。

「よく見ると人間じゃない。この子、あたしと同じ――妖精だ」

眠る少女を前に、そう理解した。

人の姿をしてるけど、故郷の懐かしい香りがする――あたたかい陽だまりの香り、草原の香り、心が軽くなってゆく香り。けれどホームシックはまだ早い。こちらの世界でやるべき事はたくさんあるのだから。

「いけない、ワイズナーを回収しなきゃ!」

6枚羽の妖精は少女を抱えたまま、落下してくるワイズナーを片手でキャッチすると背中のホルダーに収めた。肩からななめにかけたホルダーが胸中央で軽く食い込み、控えめなパイスラッシュを作った。

しばらく飛行を続けた想夜は少女を抱えたままゆっくりと降下し、電灯が灯る人気のない夜の公園に着地した。目前には愛宮邸という大きな屋敷がある。

気を失っている少女をベンチに寝かせてから大きく息を吸い込む。そして――

「う、うわあ~。女の子が倒れてるぞ~ぉ、誰か来てくれえぇ~」

ワザとらしく声を上げた。音痴なカルガモのような奇声にも聞こえる。演技ヘタクソ。大根・オブ・ザ・イヤー。

「警察に通報なんてできないし。下4桁が0110の折り返しの電話なんかあったら寮母さんに怒られちゃう」

物陰に隠れて様子をうかがう。体のあちこちがズキズキと痛み、堪えきれずによろめいた。先の空中戦で負傷した傷が体にひびく。幾度となく打撃を受け、国道をバウンドし、建物に叩きつけられたのだから無理もない。

制服をまくり上げておヘソを出し、体のあちこちに出来た生傷を確認していた。するとベンチのほうが騒がしくなった。

「よかったわ。愛宮邸の人が見つけてくれたみたい。でもあたしが見つかったら怪しまれちゃう。真夜中に外出している中学生なんていないもの」

物陰からコッソリと様子をのぞいて、飛び込んでくる光景にホッと胸をなでおろした。

ベンチに横たわる少女を見て驚愕した屋敷の警備員がさらなる警備員を呼び、少女は屋敷へと運ばれていった。少女もまた、屋敷の従業員だ。

「それにしても、どうして暴魔は愛宮邸の人なんてさらったのかしら?」

想夜は静まる公園を背に、ふたたび夜の空を飛翔する。羽は4枚に戻っていた。

真夜中の街に明かりが灯っている。

「すっかり遅くなっちゃった。寮母さんに見つかったら大目玉ね」

たはは、と苦笑しながら夜空をクルリと舞った。

空。月夜に広がる大海原。

目を閉じ、ふっくらほっぺで風を感じる。

「風が気持ちいい~♪」

その身を夜空にあずけ、気のみ気のまま飛行する。

「空中散歩って大好き。だって広い夜空から街並みを独り占めできるんだもの。とっても贅沢なことだわ」

羽を持つ者の特権である。が、いかんせん門限ある寮生。その時間はとっくに過ぎていた。

一時間ほど前。想夜は就寝時間が過ぎても眠つけなかった。窓から見える夜空をボ~と眺めていると、ぐうぜん暴魔が人を運んでいるところを目撃。慌ててワイズナーを手にして飛び出してきたのだ。

深夜ということもあって外出許可も下りないだろうと思った想夜は、3階の自室の窓からテイクオフ。もちろん帰宅時も3階の窓に着陸するつもりでいる。

「鉤爪でちぎられた制服や生傷までテイクアウトする羽目になったのは計算外。トホホ……」

いつも最後のツメがあまい。泣く泣く女子寮を目指す。

ほんの一瞬だけ訪れた人間界の安息。それを取り戻した想夜は星の散らばる夜空でひとり、人々の笑顔を想った。

エーテルバランサー

みなさん、はじめまして。あたしは

ここで、妖精と人間についてお話します。

妖精界と人間界――妖精界には妖精。人間界には人間が住んでいますよね? だけど、2つの世界は元々は1つだったんです。

妖精界にはこんな話があるの――

人間界で清き心の持ち主だった人は死後、妖精界で朝日を浴びた白百合のような羽をひろげて転生する。

それとは真逆に、邪悪に満ちたものは鉤爪を立てて禍々しい羽の持ち主として生まれ変わる。

どちらの例も、死者の精神が妖精界に反映されるというお話。

ひとりでも多くの温かい心の持ち主を妖精界に転生させ、さらなる楽園を築いてゆく。決して人間たちが地に堕ちぬよう、妖精たちは常に人間たちを見守り、祈っているんです。

自然環境もつながっています。人間界で自然が減少すると、妖精界の草木も枯れてしまいます。両世界は、何らかの関係性を持っているのは事実なんです。

片方が何かしらの原因で何かしらのバランスを崩すと、もう片方もそれに従う――それが人間界と妖精界。まるで双子の姉妹のようですよね。

実は異なる2つの世界を行き来する人がいて、それはめずらしいことではないんです。あたしのように人間界に住む妖精もいれば、妖精界に行った人間の話もあります。異なる世界を行き来すること自体は、お互いの世界に大きな影響をおよぼすことはありません。

もちろん、例外は付きもの。例外というのは魂に干渉する者をさします。

人間は、妖精や悪魔のターゲットにされることがあります。人間に対して妖精が憑依する現象。それとは逆に、人間が妖精の能力を所持する現象のことです。

本来、魂のレベルにおいて、輪廻転生のみで関与する2つの世界。ひとつの体に複数の魂は神様の作ったシナリオにはありません。

けれど憑依現象がおこった場合、ターゲットは憑依者に体を支配されて操り人形のような状態に陥ります。思考がまったく別の人格になるケースです。悪魔に取り付かれた人間を例にあげれば解りやすいと思います。人間界にも、憑依を実話とした映画がたくさんあるって聞きました。

ターゲットと憑依者――お互いの波長が合う時にこれらの現象が見うけられますが、長い間、その仕組みは不明でした。

でも近年、妖精族はこれらのセッション解明を実現して、憑依現象と能力発動の経緯算出に成功します。妖精界の文明開化は全異世界に、期待と戦術的恐怖という波紋を巻き起こしたのです。

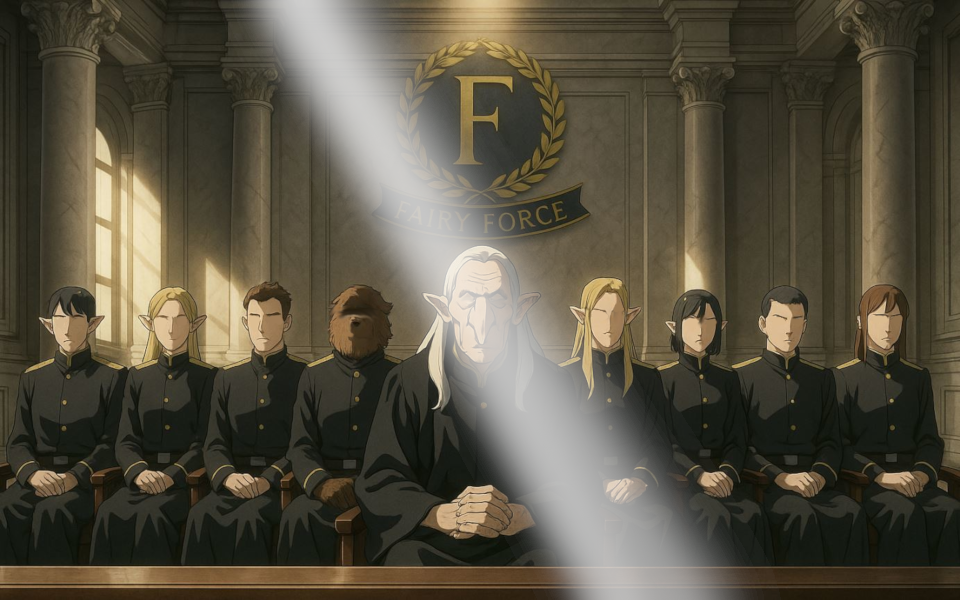

妖精と人間、どちらもターゲットと憑依者になりえます。それらの調査究明、管理、監視は『フェアリーフォース』と呼ばれる妖精界にある政府特務機関が担っているんです。

妖精界中枢には『妖精管理局』という政府機関が存在し、フェアリーフォースはその指揮下にあります。

フェアリーフォースの長はマザーマース元老院議長。大きなお鼻に少し曲がった腰。その姿は森に住む魔女のようなお方。とっても勇敢なお方。議長は長い間、軍を率いてきました。そのご活躍もあり、フェアリーフォースによって妖精の憑依は減少傾向にありました。

憑依に人間界が関与している以上、妖精だけを監視するだけでは限界があります。妖精界は人間を監視する権利を持っていません。けれどもフェアリーフォースは、人間たちも監視下に含めたいという気持ちが本音でした。そのあたりの制約が非常に厄介だったとのことです。

特に厄介なのが、妖精の能力を故意に憑依させる人間の存在です。

妖精が持つ異能と人間が持つ信念――その力はとても相性がよく、人間が妖精の能力を使用することによって相乗効果は見られ、妖精が単独で発する能力の何倍にもおよぶ力を生み出せます。

――”それ”によって、超人は生まれます。

妖精の力を用いて爆発的な身体能力を得た人間の力は鉄を裂き、地をも砕く。無から炎を作り上げ、千の山をも動かせます。

『――妖精と融合した人間は兵器である』

兵器ある場所、そこには必ず戦争が起こります。

そうです、妖精たちは能力を手にした人間の謀略を先読んでいたのです。

妖精界は能力を得た人間を生物ではなく兵器と見なし、人間であることに異議を唱え、政府の監視下に置く方針をうち立てました。

妖精の成分を所有していれば人間さえも処分できる、という身勝手な考えからくるものでしたが、それに異議を唱えるものはいなかったんです。

やがて妖精たちは、”それ”を所有した人間を忌み嫌い、高次の能力に名称を与えます。

ハイヤースペックを発動する人間は脅威です。高次の化け物、幽霊、あり得ないものという意味合いを込め、あたしたち妖精はその人間を『ハイヤースペクター』と呼んでいます。

ハイヤースペクターが能力を発動すると、周囲の者の肌にビリビリとした軽いシビレを与える。また、妖精特有の気が発せられる。これを妖精反応という。

近年、人間界ではハイヤースペクターが頻繁に出没するようになりました。

原因は、まだ特定されていません――。

妖精界と人間界は似てる部分が多いんです。寮へ急降下しながら、あたしは故郷のことを考えていました。

妖精界では近くの森で小人のドワーフ族を筆頭に宴を開いていたりします。ネクタルという果実酒片手に、陽気に歌ったり踊ったり。朝も夜もおかまいなしにチビリチビリやってるものも少なくありません。住民ひとりひとりが個性的な能力を活かした職業についているんです。

肉体労働を得意とするドワーフ族は建築業。道を作ってくださったり、家を建ててくださったり。仕事が終わればその夜は、自分へのご褒美として森の飲み屋でお酒を交わしているようです。

美声の持ち主であるセイレーン族は、心地よい音色を奏でてくれます。その声はテレビやラジオを通して、いたる場所から聞こえてきます。あたしも妖精界のラジオ放送をよく聞いています。

他にも食べ物を栽培する妖精、魚を調達する妖精、占い妖精など、たくさんの妖精がいます。

この人間界も同じみたいですね――それぞれの人が、それぞれの能力を活かして生活している。

あたしは以前、この町で仕事帰りのサラリーマンやガテン系労働族が屋台でお酒片手にマッタリしているのを見ました。それが故郷のそれとあまりに似ているものだから、思わず吹き出しちゃったんです。2つの世界はとってもそっくり!

違うところをあげるなら、この世界と比べて妖精界には建設物が少なく、圧倒的に自然が多いんです。

それは『エーテル』と呼ばれる自然の力が理由なんです――。

神様の如く祭られている存在。エーテルはいわばエネルギー源。人間界で例えるなら『酸素』。ネットワークには『電力』。宗教家では『神様』。ロマンチストには『愛』といったところでしょうか。どれも必要な存在ですよね?

妖精族も同じ。エーテルは様々な原動エネルギーとして運用されています。その力は妖精界の生活に欠かせない存在です。ワイズナーはとっても重いけど、エーテルに助けてもらって軽量化されます。妖精が魔法を使えるのはエーテルのおかげなんです。エーテル無くして妖精界の住人は生きていけません。あたしエーテルがないと困っちゃう。

人間界にもエーテルはあります。そして人間界に限っては、妖精がエーテルの製造元なんです。たとえば温かな日の光、心地よいそよ風。時には雨を降らして乾いた大地を潤し、果物や植物を育てたり。グルリと舞う落ち葉をあおる風、川のせせらぎ、ふとした風のたよりにさえも妖精の力は働いているんです。以心伝心、風の知らせ、ふとした気づき――それらは全て偶然ではなく、妖精たちの力なんです。

人間界のエーテルが減れば、妖精界のエーテルも減ってゆきます。

正直、人間界の空気はおいしくない時があります。エーテルが豊富な世界なら、先ほどの戦でもう少し機敏に動けたかもしれません。まるで息継ぎに失敗した水泳選手、溺れなくてよかったと思います。気を悪くさせてしまったならごめんなさい。でも、やっぱりおいしくない時があるんです。

エーテルが減るたびに、人が自然を必要としなくなってゆくのが伝わってきます。それは他者を慈しむ気持ちや思いやりが消えてゆく証拠だから。個人利益の土地開拓、意味なき伐採で木々が悲鳴をあげ、その悲鳴が耳をつんざき、恐怖を覚えるんです。そんな悲鳴すらも、人間は耳を傾けなくなっています。

――そうやって、妖精の瞳に映る人間界は、灰色に近づいているんです。

彩りを忘れた世界では、あたしたち妖精は長く生きられません。

人間も妖精の力なくして生きてはいけません。だから、この地に少しでも多くの妖精を住まわせておくためにも、妖精界はがんばります。

妖精管理局の存在は、もうお話ししましたね。妖精界には妖精管理局というお役所仕事が存在していて、正社員からアルバイトまでたくさんの妖精が活躍しています。

人間界の元郵政局と同様、バイト公務員が適用されるのも妖精管理局の特権なんです。

妖精管理局の指揮下にあるフェアリーフォースは、人間界で例えるなら警察、軍隊、区役所を足して3で割ったような組織なの。

フェアリーフォースの仕事内容を説明しますね。

ハイヤースペクターや妖精界からの逃亡者の監視が主なお仕事ですが、両界に影響を及ぼすほどの強力な能力発動者はフェアリーフォースの管理下にある『エーテルバランサー』と呼ばれるエーテル調整人たちの的の対象となり、その力をもって即刻分離させられます。

分離されたハイヤースペクターは、人間体と妖精体に別れ、それぞれの世界に帰ります。

でも両者を無理やり魂を引き剥がすことで、最悪の場合、命を落とすことだってあるんです。遊びで役人は務まらない、と上司からよく言われます。

あたしもエーテルバランサーのひとりです。

妖精管理局の計らいで人間界でのホームステイが決まり、ハイヤースペックの件一端を任されることになりました。

人間界で例えるなら”探偵まがいのガテンちゃん”。腕力を持つものに白羽の矢が刺さるのは、どの世界も一緒だ。肉体労働はタフな奴にまわってくる……と、上司から言われました。

頻発するハイヤースペックの事件究明までもがお仕事の一つなのだから、学生バイト生活にいっそうの負荷がかかります。しかも妖精であることが人間にばれた場合、さらなる混乱を避けるために人間界からの撤退を命じられるんです。

そんなペナルティもあり、縁の下の力持ちも楽ではありません。生きてゆくって大変なんですね。

「早く里帰りしてバーガーショップなんぞでスマイル0円を売ってみたい。いっぱい売って大繁盛させちゃうんだから♪」

とか密かに願っている、”妖精界ではフツーの女の子”。それがあたしです。

――以上。ご清聴いただき、ありがとうございました!

想夜は女子寮3階の窓枠に素早く着地すると、霧に消えるように羽をたたんだ。同時に重力という枷があたえられ、ローファーを通して屋根の感覚が足の裏に伝わってくる。

「音を立てないようにしないと……」

鍵のかかってない窓をそっと開け、滑り込むよう部屋に入る。

傷だらけの体を浴室まで引きずり、服を脱いでシャワーで返り血を洗い流し、死んだようにベッドにヘタレこんだ。

まだ中学生。目が覚めたら登校準備が待っている。

AM1:45

時同じくして市内某所。

廃墟と化した工場跡から、溢れんばかりのプリズムが舞い上がり、綺麗なオーロラを作り上げた。

深い眠りについている想夜は、すでに夢のなかだ。

紅 い狐と心壁 のエクソシスト

市内某所――

少女のようでいて少年、少年のようでいて母性を漂わせる不思議な存在――月に照らされた長い黒髪がふわりと踊る。

丈の短い薄手のレザージャケット、足首までマントのように伸びたシルクのパレオ、ブラウスにネクタイ、腹部には防弾コルセットを着用し、ホルダーには2丁拳銃と伸縮式の木刀。裾幅の広いショートパンツからスラリと伸びるタイツ、とどめのコンバットブーツ――粉雪のように透明感あふれる白い肌以外、どれもが漆黒。

グラビア誌でおめかけするような、胸に2つの巨大爆弾をかかえただけの”男子のおかず”とは一味違う。スレンダーな体系にマッチした膨らみがそこにはある。性格と同様、一歩後ろを歩くような慎みのある膨らみだ。が、存在感は隠せない。世の殿方目線からして、丁度いい具合のなめらかプリンのように上下する巨大爆弾――よくもまあ、わがままボディに育ったものだ。何を食べればこんなふうに育つのやら。

時折、大きな瞳が見せる鋭い眼差しや、しなやかな体から生み出される威圧的なパワー、野獣のような瞬発力は周囲に意外性をあたえる。

そのギャップ感、クールビューティーを裏切る調理法としては充分すぎるレシピだった。

少女であり少年――

母性を持つ子供――

でしゃばらない控えめな性格、けれどもわがままボディ。矛盾の存在がそこにいる。

――

この世界には悪魔に対抗する暴力行為専門のエクソシストが実在する。非常に頑丈な暴魔が相手でも対抗手段を持ち、聖水や強力な物理攻撃を主な撃退方法として習得した者たち。必要とあらば悪魔1匹に対して核ミサイルを打ち込んでくる。

暴力的行為をするエクソシスト。お祓いや詠唱だけでなく、物理攻撃にも長けている集団。商売上、ガラの悪い連中もおり、世界のエクソシストやヒーラーからは忌み嫌われているが、暴魔相手には絶大な効果を発揮する。

一説によれば、彼・彼女たち無くして世界に光は来ないとされている。

それが暴力祈祷師 である――。

ふたりの暴力祈祷師

地面スレスレまで腰をかがめ、低姿勢を保ったまま暗闇を走る姿は女豹のよう。己の身長よりもはるかに高い塀を、いとも容易く飛び越える。厚手のパレオをひるがえし、わたしたち暴力祈祷師は月明かりに照らされた工場跡にたどり着いた。

「御殿ぉ~。チャッチャと終わらせて早く帰ろーぜ」

背後から相方のぐずる声。長いブロンドの天使が顔をのぞかせてきた。

巫女服に身を包んだブロンド娘、ワンツーパンチで風を切る。パンチを繰り出すたびに毛先が4本に別れたフォーステールと、髪を束ねた呪札リボンが一緒に揺れる。

「内閣直線嬢から抜本改革の見直しまで……打つべし! 討つべし!! 撃つべし!!!」

シュッシュッシュ!

大統領の尻も蹴り上げる心意気。やる気満々だ。

幾本もの革ベルトをぶら下げた袴は神聖さと禍々しさを兼ね備えており、鮮やかな巫女袴というよりは暗い血色に近い。防弾コルセットからベルトが垂れ下がり、コンバットブーツを着用している。袖を肩まで捲り上げた白装束から伸びる腕の細さは、男が力を入れれば折れてしまいそうなくらい華奢なもの。お目目がパッチリとして、小さな顔に鼻筋が通った外見は、平たい日本人顔とは少し違う。スッと上がる眉尻は元気で強気な性格をそのままアピールしてる。粉雪のような透明感のある白肌の持ち主。見るもの全てが彼女の前で「天使……」と声をもらすのも不思議ではない。

ただ一つ、天使には秘密がある。

「狐姫ちゃん。耳も尻尾もビリビリきてますよーだ」

かったるそうに首の関節を一周させてはボキボキと音を鳴らす。チャッチャと仕事を終わらせてゆっくり休みたい――ブロンドから伸びた大きな狐耳と、ワインレッドの袴から飛び出した長い尻尾をフリフリさせていた。

そうです。天使は狐だったのです。

わたしたちを足して2で割ったら、丁度いい感じの一般人が出来るかもしれない。それほどまでに両者とも、個性が偏っていた。

都心から少しはずれた町。

その

誘拐された被害者は保護されてはいるものの、全員こん睡状態にあり、魂が抜かれたかのようにピクリとも動かない。

誰が何の目的でおこなっているのか?

事件の真相が分からないまま、現在に至る。

先日、わたしの所属する会社に一本の依頼が入った。

ユウカイ

コウジョウアト

キンキュウタイオウ

モトム

サクラマ コトノ ヲ シメイスル』

『聖色市、誘拐、工場跡、緊急対応、求む、咲羅真御殿を指名する――』

メールの差出人は不明。会社の口座にはすでに金が振り込まれていた。

人外が絡んでくる以上、そのスジの専門家が動き出すのは世の常。情報が確かなら、工場跡に一連の犯人が巣食っているのだろうか?

先日からの別件で、某大手メーカーの中枢にいる財閥からも依頼を受けている。そちらもわたしを指名してきたのだから、悪い意味で人気者のようだ。

聖色市――2つの依頼が頃合を見計らったように連鎖する。そこに違和感を覚えながらも、やるべきことだけに集中する。

アンダーグラウンドに身をおく者としては、とうぜん罠の可能性も考慮していた。恨み買いまくりの職業だ、はめられても不思議はない。

しかし今回の依頼が聖色市という線でつながり、わたしは狐姫をひき連れ、事件の深淵に入ってゆくこととなった。

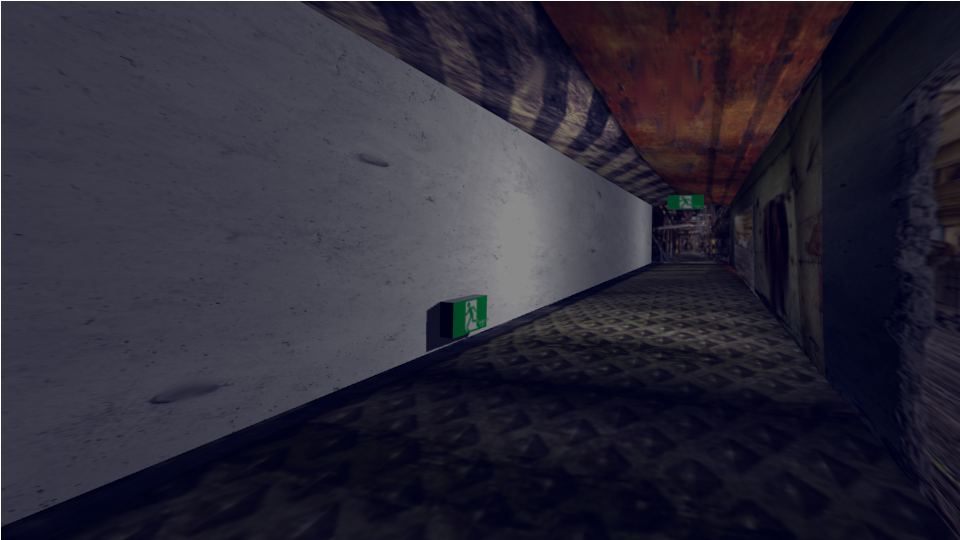

廃墟と化した工場跡は、誰が見ても異常な光景だった。

気候条件がそろってもないのに、あたりは霧に覆われている。高さ2メートルほどのブロック塀はバリケードで厳重に保護されており、立ち入り禁止区域とされていた。

わたしと狐姫はお構いなしに、高い塀を軽々と飛び越えて敷地内に着地する。

塀の中。群れを成した野犬が牙をむき出していたが、栄養補助食品をポケットから取り出し、慣れた手つきでいくつかに割って離れた場所にバラ撒いた。

野犬がエサに食らいつき、あちこちに散らばってゆく。追い払うことに成功するも、その光景を見ていた狐姫がわたしに一言。

「あーあ、もったいね。俺にも一個くれよ」

「さっき食べたばかりでしょう? 先を急ぐわよ」

「食っている最中に呼び出したのおまえだろ?」

雷々軒ね。あそこのサンマーメンは味が濃すぎる。

「はいはいゴハンね、後で買ってあげるから」

「ほどこしなんかウケねーよ、おっぱい魔人!」

「どっちなの」

親指でクイッと合図を送り、狐姫を先へと促した。タフな獣人を先頭に立たせたほうが戦略が有利になる。わたしはその援護にまわる。

エサに群がる野犬を横目に、数歩先すら見えない霧の世界を走りぬけ、工場搬入口にたどり着く。

ふたりして、そびえ立つ工場を見上げた。

「報告書によれば、この場所はただの食品工場だったみたいだけれど……」

長い時間が経過しているのか、コンクリートの打ちっぱなしで作られた壁一面にはツタが張りめぐらされており、わたしたちの行く手を阻んだ。

狐姫がツタの隙間に手を入れて建物に触ると、壁の一角がボロボロと崩れた。恐ろしいまでの老朽化に一瞬おどろいた。

「うわっ! 廃墟レベルMAXだな! サバゲーや肝試しするバカとかいるんじゃね?」

「人がいるだけマシかもね」

土地の広さは数千坪もある大型工場。無法者が占拠するには広すぎるし、野宿なんてしようものなら野犬のエサにもなりかねない危険な場所。猛獣の巣くう檻の中に住み込む物好きはいない。

わたしは外壁に背中を向けて張りついた。

窓ガラスにはタールがこびりつき、室内の様子を覗くこともままならず。オイルとは違った悪臭が鼻につき、イラつきが増す。まるで建物全体が腐った泥で造られているようだ。

絶えかねた狐姫が自分の鼻をつまむ。

「うぅ、くっさ! おまえの屁みたいだな」

失礼である。

「そんなことない」

サラリと否定した。が、指摘されると誰でもドキっとしてしまうセリフ。自分の体臭は分からないものである。

「いや、おまえのはスッゴイぞ~。寝てるときにブッカブッカ、ブッカブッカ。ガス探知機に恨みでもあんの?」

「はいはい。自己紹介ならいらないわ」

軽くあしらい建物内をのぞくも、狐姫が片手を左右に振った。

「いやいやいや。俺のは無臭、むしろジャスミンの香りだね」

獣人芳香剤が自慢げに鼻を伸ばす。

「ま、安心しろ御殿、おまえも無臭ってことにしといてやんよ。だがそれでいいのか? それじゃあ芸人としてオイシクないだろ~? 相方としてはフローラルミントのブッカくらいかましてほしいところですよ?」

腕を組み、最後の「よ?」でこちらをチラ見してきた。

「フローラルミントね、努力するわ」

今度ミントでも育てよう。フローラルは今使っているシャンプーで充分だろう――と思った。

コンビではあるものの、じゃっかん狐姫とは距離を置いている。それ故、わたしたちを見るものは皆、あくまで仕事上の関係者として動く事務的なコンビに見えるだろう。

だが狐姫は線引きなど皆無のフランクっぷり。こちらのテリトリーにズカズカと踏み込んでくる。時折、それに嫌悪感を覚えていた。

友好的な狐姫とは逆に、狐姫に対するわたしの対応はひどく冷めている。それはわたしの性格でもあり、ポリシーでもある。狐姫はあくまで仕事上での関係者。それ以上でも以下でもない。

「建物内に侵入できないかしら?」

あたりを見回すと、ツタが伸びていない窓が目についた。

「あそこから建物中に侵入することができそうね。行きましょう狐姫」

暗い視界のなか、わたしはライトの点灯だけは避けた。誰かがいたら感づかれてしまう。敵だった場合、ライトは格好の的となり、こちらが不利になる。

電気の通っていない建物内だが月明かりが手伝ってくれたこともあり、暗闇に目が慣れるのに時間はいらなかった。

「使われなくなってからどのくらい時間が経ったのかな? 部屋の事務用品や重機が散乱して油や埃をかぶってるぜ」

狐姫と一緒に侵入した部屋から出ると、雑草の茂る細い通路をゆっくりと進んだ。

クモの巣をかきわけ、息を殺しなが前進しする。狐姫もすぐ後に続いてくる。

わたしは無言で合図を送り、狐姫がそれに従う。軍隊のようにリズミカルで素早い動きを繰り返し、互いの表情1つ1つを読み取って会話をする。そうやって阿吽の呼吸を演じて見せた。

周囲に人の気配がないことを確認しながら、さらに奥へと進んでゆく。

わたしは声を殺しながら、後ろの狐姫に問いかけた。

「(狐姫……感じる?)」

「(うげ、顔面にクモの巣ついちった……ペッペッ!)」

顔中にこびりついた蜘蛛の糸を手でわしわしと払う。暢気な態度はいつものこと。

「(なにか聞こえたり感じたりしない?)」

「(う~ん……)」

狐姫のお腹がグゥ~と鳴った。

「(腹減った……イテッ!)」

突然、歩みを止めたわたしの背中に狐姫が激突。鼻っ柱を打ちつけたらしい。

「(どうしたんだよ御殿、いきなり止まったりして。 ……ウンコでも踏んだか?)」

狐姫が覗き込むと、警戒しているわたしの表情を読み取る。わたしは険しい表情で通路の先を睨みつけていた。

「(静かに。誰かが奥の部屋に入っていった)」

低く構えながら、腰に装着してあるガンホルダーに手をかける。

狐姫は通路を真っ直ぐ見つめた。

「(あん? 誰もいねーよ? オイルとか、変な匂いばっかだなあ。薬品や洋酒っぽい匂いも混ざってる。きっとDQNどもが宴会してたんだろ)」

獣人特有の嗅覚で、くんかくんか鼻をならしている。けれどもオイル臭が充満して自慢の嗅覚が当てにならないご様子。

「おい御殿、ホントに誰かいたのん? オイルで酔っ払ったんじゃねーの?」

ニシシと笑ってわたしを嘲笑う。

「そ、そんなハズは……」

狐姫が言うに、酒の匂いも混じってるらしい。その匂いでわたしは酔い、感覚の判断基準がダメになった――なんてオチは認めたくない。

「何人いたんだ?」

「わたしが見たのは1人だった。他にも誰かいるかも」

「敵は複数か? だとしたら遠くから見てんじゃね?」

「狙撃するつもり?」

「可能性がないわけじゃない。俺たちを呼び出して仕留めるって手もあるな。そもそも依頼のメールって信用できるのん?」

「信用できる、とは言い切れないわね。罠じゃないことを祈りましょう」

「もし罠だったら立ち止まると的になるかもな」

狐姫の言うとおりだ。静まり返る建物内、情報自体が罠ならここで死ぬかもしれない。暴力祈禱師を消したがっている輩は多い。

わたしたちは身を屈ませて、前へ前へと突き進んだ。

さきほど見たのは肉体から分離した誰かの霊体とでもいうのだろうか? ――そんな疑問を抱きつつ、上袖の部屋へと侵入した。

上袖に位置する角部屋に足を踏み入れた――。

「うっひゃあ、絶景だな」

狐姫は額に手をあてて見渡した。

その部屋だけは特別だった。

最初目にしたときは、壁一面スプレーのようなもので落書きされているのかと思った。が、決してそうではない。

「壁に、床に、天井に、規則正しく描かれた文字や図形――これはまさしく陣。ここで何らかの儀式が行われていた痕跡ね」

わたしは部屋の中央までゆっくりと進み、天井を見上げた。

「術が丁寧に書かれている。ご熱心だこと」

禍々しさを醸し出す天井に食われそうだ。

老朽化。床は所々地面の土がむき出している。

ふたりして描かれたサークルの端を調歩し、時折立ち止まり、また歩き、屈みこんでは凝視する。地道な作業。それの繰り返し。

「悪魔崇拝の儀式? はじめてみる公式ね」

顎に手を添えて考え込んだ。その横から狐姫が顔を覗かせてくる。

「いやぁ違うぜ。悪魔はこんなソース使わない。俺たち獣人を召還する公式でもない。なんだろね、これ?」

と、狐姫も首を捻った。

獣人の狐姫でさえ理解不能の陣。その効能がわからない以上、むやみに破壊することを躊躇してしまう。悪しき者を封じている可能性も捨てきれないからだ。

微かなスポットライトの中、埃が舞い上がる。

ふと見上げると、崩れた天井の隙間から月光が差し込んでくる。

「……ん?」

舞い降りる光の中に1つ、ピンクのプリズムを見つけた。それを目で追っていくと、プリズムの欠片がサークルに吸いこまれてゆくのがわかった。一度は軌道を変えて昇っていくプリズムは、ふたたび不規則な動きを見せながら足元に落ちてゆく。

突如、寒気に襲われたわたしは慌てて陣の一部を足でかき消した。危機感からか、体が勝手に動いてしまったのだ。

「どうした御殿?」

自分でもなぜそうしたのかはわからなかった。陣の一部がペンキを擦った後みたく崩れたのを見ては、なぜかホッとする。

次の瞬間、陣の中から溢れ出した無数のプリズムが静かに舞い上がり、夜空に天の川を作り出した。

「ななな、なんだぁ!?」

「これは……?」

わたしたちをまばゆい光が照らし出す。

驚いた狐姫が後ろに飛びのき、わたしは身構えた。

何が起こったのかもわからず、その後、夜空に消えるプリズムを見送り、ただ呆然とたたずんだ。

溢れ出るプリズムをしばらく見つめていた狐姫が耳をピクリとさせて振り返った。

「そこに誰かいるのか?」

部屋の入り口付近に人の気配を感じたらしい。

わたしも狐姫の声に素早く反応。ホルダーに手を伸ばして振り返る。その時だった――

ピシッ!!

天井を支えている数本の巨大な柱に亀裂が入り、あたりの壁や柱が崩れ始めた。

「あれだけ太い柱に亀裂!?」

老朽化にしては崩壊が派手すぎやしないだろうか?

「ヤバいぜ御殿、柱がこっちに倒れてくるぜ!」

コンクリートの破片と一緒に複数の柱が倒れてくる瞬間、わたしはヒビの入り方に違和感を感じた。柱の一本一本に、まるで鋭い包丁で豆腐を切ったかのような切り口を見たのだ。計算されて出来た斜め一線の切り込み。老朽化とはいえ不自然極まりない。

「こっちだ御殿!」

狐姫が崩れる柱をスルリとかわし、傾いた床を蹴って大きくジャンプする。わたしもそれについて行く。

ブロンドから覗く頬に薄っすらと光がさした。

「月明かりだ御殿! 天井から脱出するぜ!」

天井の隙間からこぼれる月明かり。それはわたちたちを安全な場所へと誘う道しるべだった。

行く手を阻むコンクリートの塊を切り抜け、重力無視のアクションをくり出して壁を駆け上がる。

空高くジャンプ、弧を描き、体を捻って側転。

ばっくり開いた天井の隙間から外へ飛び出した直後、先ほどまでいたはずの部屋は、陣もろともガレキの下に埋もれていた。

建物の一部がグシャリとつぶれるのを、少し離れた場所から眺めていた。

部屋の倒壊は一瞬の出来事だった。

「――あの部屋には戻れそうもないわね。ひとまず調査中断ね」

わたしは振り返り、パレオの埃を払いながら肩をすくめた。外国のアニメでよくある光景――タンスの下敷きになったキャラクターがヒラヒラと紙一枚で舞っていくようになるのは御免だ。

「クソ! 手がかりがなくなっちまったぜ。やっぱ罠だったんじゃねーの?」

狐姫は袴のポケットに手を突っ込んだまま静かにうそぶき、目の前の光景に落胆していた。

――夜明け。

意識不明者の何人かが目覚めたことを知らされたわたしは、狐姫を連れて愛宮邸を訪れた。

研究室の女

時同じくして、某研究所の一室。

白衣の女性研究員が熱心に顕微鏡を覗き込んでいた。

個人的な研究で残業手当などつかない。それでも彼女は机と向き合う。

おしゃれなゆるふわウェーブの髪は白衣の作業着とは似つかわしくない。20半ばとはいえ研究にその身を捧げる信念は、彼女を上へ上へと駆り立てる。尊敬する人の背中を追いかけてきたからこそたどり着いた地だ。

とある事情で、自宅に小さな子供が泊まりこんでいる。早く帰ってゴハンを食べさせなければならない。スーパーで簡単に買い物をすませてから帰宅する予定だった。

「――ふう」

眠気を吹き飛ばすため、差し入れのコーヒーを一口。とたんに焦点がブレる。

「がんばりすぎね」

と、自分に言い聞かせる。

忙しさが重なり、かすかな物音にも気づかない。蛇が滑るように、薄暗い床の上を黒いムカデ状の影が走る音さえも。

あまりにも顕微鏡に気をとられていたのか、女は背中に迫る姿にさえ気づいていない。

やっとのことで後ろの気配に気づく。

「水無月先生、まだ残っていらしたん……」

振り向いたが誰もいなかった。

「――?」

変ね。首をかしげ、顕微鏡に姿勢を戻した瞬間、女の体がピクンッと大きく揺れた。

「うっ、ぐう!?」

ウェーブの髪に隠れた顔が苦痛で酷く歪み、机の上に突っ伏した。

「い、いけない、あの子に……伝えなきゃ、この事を――」

電話に手を伸ばすも、一度だけ短縮ダイヤルに触れただけ。ピンクのマニキュアで彩られた指先は寸でのところで受話器まで届かなかった。

「うぅ……ぐぅっ……!!」

さらに呻き、机の上を散乱させる女。

倒したコーヒーカップの中から墨汁のようなドス黒い液体がこぼれ、机をつたって床にしたたる。

しばらく机に突っ伏していた女だったが、やがて人が変わったように目がすわり、心ここにあらずの冷たい表情へと変化を遂げてゆく。

そうして一言――

「エーテルバランサー、雪車町……想、夜――」

独り言を続けながら、千鳥足で研究室を後にする。

自由意志から追放された研究室の女。向かうは地獄か、それとも――。