5 灰色の世界

想夜たちを乗せたミニバンは街はずれの研究施設に向かっていた。

国道から道をはずれ、高層建築物が少ない産業道路を進んでゆく。

視界を邪魔する建物がないので空がいちだんと大きく見える。無数のビルが立つ街なかでは拝めない光景。

人は空を見るたびに思う。世界はどこまでも広がっていて、まだまだ自分が知らないことがある。そのことを教えてくれるのだと。

ふと行き詰ったときに見上げる空は、その者のまだ見ぬ未来を描画しているものだ。先は長く、晴れもあれば雲もあり、どこまでも続いているのだ、と。

途切れることのない大空は、どこかの誰かの頭上とつながっており、長い旅路での出会いを期待させてくれる――想夜は胸を躍らせる。

だというのに、雨風がしのげる便利な建物を作るだけで空の隙間を埋めてしまうのは皮肉なものである。結局のところ、人は何がしたいのだろう。

想夜と狐姫が声を殺してヒソヒソと話はじめる。

「どうして御殿センパイだけ前の席なんですか? 寂しくないですか? あたしも一緒に前に乗る」

「アホか。助手席には1人しか座れねーだろ」

「じゃあ御殿センパイも後ろにくればいいじゃん」

「バッカお前、御殿がこっち来たら乳デカくて入りきらねーだろ。牛を入れてるようなもんだぜ」

「あ、そっか。叶ちゃんくらい大きいもんね」

「ったく、ただでさえ叶子のケツがデカいってのに。ブクブクと胸とケツだけ器用に太りやがって」

チラッ。流し目の狐姫。

「「聞こえてるわよ、2人とも」」

御殿と叶子。凍るような低いトーンで言ってくる。

車内はピクニックのように賑やかだ。

沙々良が声をかけてくる。

「想夜タン、変な部活は絶好調?」

ジト目で甘ったるい声。沙々良は年下をからかって遊ぶ大人気ないタイプだ。

想夜がムスッとする。

「へ、変な部活じゃないですよ。要請実行委員会です……ま、前、ぶつかります!」

電柱が目の前に迫ってきた。

「おおっと」

沙々良は大きくハンドルを切って危険を回避、懲りることなく目線を助手席に座る御殿へ向けてくる。

「へえ、転入生か。こんな中途半端な時期に?」

「え、ええ」

と鋭い眼光にビクリとする御殿。

古賀沙々良という研究員、意外と切れ者なのかもしれない――御殿は警戒し、身を引き締めてから会話をはじめる。

「海外から来たので手続きの問題が重り、転入に遅れました……ま、前みて運転してください」

「へいへい」

そういう事にしておこう。

御殿が海外にいたのは本当だが、余計なことは言わない。いつものように冷静に対処する。

「ふ~ん、外国から来たのか~。 ……アメリカ人?」

「どう見ても日本人だろ」

狐姫がつっこむ。

「帰国子女? へ~、カッコイイじゃ~ん♪」

ふたたび御殿にニヤついた目をやる沙々良。追い討ちをかけるように「ROCKな服着てるじゃ~ん」と、漆黒衣に手を伸ばし上へ下へ忙しなくちょっかいを出してくる。

洋服に無頓着な人は、他人の服すらも気にとめない。適当にほめて話を終わらせるのが世の常だ。

古賀沙々良のほめ言葉はサラっとしていて後味がない。つまり、ほめられてもあまり嬉しくないわけで。

黙っているのも気まずいかな? そう思い、助手席の御殿が逆に問う。

「沙々良さんは黒い服がお好きなんですか?」

「裸じゃなきゃなんでもいい。毎日ジャージ出勤でもいいくらいだわ。はははっ」

ジャージ姿で研究所内をうろつく、という発想の斬新さに沙々良以外の全員がたまげた。

「あ、裸白衣でもいいや。あははははっ」

「それ、ただの変態だろ」

ブワッと両手で白衣をおっ広ぴろげて何を見せるつもりやら。

ダメだこの人、早く何とかしないと――狐姫たちは青ざめた。

「まあ、細かいことは気にしないのが長生きの秘訣だーね。人に迷惑かけず、謙虚に生きてゆくのが私の心経だから」

わはははは、と高笑い。

その言葉を聞いた途端、想夜がプ~ッと頬を膨らませて後部座席から顔を出してきた。

「よく言うよ沙々良さん。このあいだ酔っぱらった時のこと! アレなかった事にする気ですか?」

「あ、あれね……あは、あはは!」

古賀沙々良、頭をかいてしどろもどろ。泳いだ目を、慌てて想夜から逸らした。

「様子がおかしいな、何かやましいことでもあるんじゃね?」

少し興味があるけれど、聞くのが怖い。関らないほうがよさそうだと狐姫は思った。

その矢先、想夜は祈るように両指を組み、捨てられた子犬のような瞳を潤ませながら勝手に語り始めた――。

「あれは、あたしがまだ13歳の時でした――」

「今と歳変わってねーだろ。先日って言えよ」

想夜曰く――。

先日、叶子に用事があった想夜は愛宮邸に出向いた。

寮の門限ギリギリ。

用件を済ませた想夜が愛宮邸から女子寮に向かう途中、一升瓶を抱き枕代わりに道路脇で眠りこける沙々良を発見してまったのだ。なんでも研究がうまくいったとかいかないとかで、飲み会の帰り道でダウンしてしまったとのこと。

「――あたしはアスファルトの上に大の字に寝ころんだ沙々良さんをかかえ、女子寮の自室まで運びました。途中、何度も何度もお酒臭い息をかけられて嫌がらせを受けることになります」

ゴクリ。

息をのむものもいる。これからやって来る嵐の凄みが伝わってくる感じだ。

想夜の、風雲急を告げる戦いはここから始まる――。

「――帰宅したあたしは寮長に事情を説明をしました。MAMIYAの関係者ということもあり、寮長も『そういうことなら』とへべれけになった沙々良さんを一晩泊めることに承諾してくださったのです」

想夜は遠い目で車外を見つめると、拳に力を入れた。

「そこまではいい! そ こ ま で は い い ん で す ! 女神のように心優しい女子生徒が酔っ払いに愛の手を差し伸べたにすぎません!」

バンバンバン!

シートを怒り任せに叩きまくる想夜。

「おい、コイツ自分で『女神のように心優しい』って言っちゃったぜ?」

「狐姫、黙って聞く」

御殿が諭す。

「問題はそこからなんです!!」

ブワッ。想夜が滝のような涙を流し始めた。聞いてくださいよお~、と涙ながら周囲の袖を掴んでは擦りよる。

その後、事件の詳細に迫ってゆくのだ。

自分の部屋に沙々良を泊めた想夜だったが、キャバ嬢役にされてお酌を強要されるハメに。

さらに『検診』を名目にお医者さんゴッコにつき合わされ、危うく貞操を奪われそうになった。

からみ酒、泣き上戸、あげくの果てには窓から飛び出して電柱にぶら下がり、犬の遠吠えのように叫んでヒャッハーしたりするもんだから大変。夜の女子寮やご近所まで、たくさんの人達を苛立たせてしまうハメに。

翌朝の食堂。

『なぜあんな生物を連れ込んだ!』

と、大勢の生徒から反感をかっていた想夜めがけて、寮長のジャーマンスープレックスが炸裂したのは言うまでもない。

「床にあたしの上半身がめり込んで、危うく首の骨が折れるところでした――」

「いや、折れてないのが不思議だろ」

それからというもの、想夜は沙々良を見ると震えがとまらず、とくに酒の入った沙々良を見るとビビった猫のようにサッと逃げてゆく。

世の中の酔っ払いというのは悪であり、正直いってアホだ。ドアホだ。なにをするのか分からない。間違いなく迷惑な行動をするといった期待を裏切らない。

「――というわけで、酔っ払いについては大変勉強になりました。少しは反省したほうがいいんじゃないですか、沙々良さん?」

チラッ。想夜が運転席に軽蔑の視線を送る。

それにかまわず沙々良は運転を続ける。

「御殿ちゃん、学生服はまだできてないんだね?」

「はい」

「もー、話をそらさないでください」

想夜が沙々良に訴えるがまるで無意味。

「おっとっと!!」

「ぐぇ」

沙々良がよそ見するから、いろんな場所に追突しそうになる。

後部座席から身を乗り出していた想夜が踏みつけられたカエルのような声をあげた。後部座席にでんぐり返りで戻っていっては開脚状態。逆さまに倒れこむ。

右へ。

左へ。

沙々良がハンドルを切るたび、想夜たちの寿命が縮んでゆく。

「「ひいいいいいいいいい!」」

想夜と狐姫が抱きあいながら泣き出した。

御殿と叶子も冷や汗まみれ。グラリグラリと揺れる車内の中、あちこちにしがみついては己の命を守っている。

沙々良がハンドルをぶん回す。

「ウチの研究所ってさ~、まだ全部の機材設置が済んでないじゃん?」

「知らないです」

ぶすう。そっけなく答える想夜。

「荷物整理とかも忙しいんだよね~、おっとっと!」

完全に想夜の言葉をスルーしている。

MAMIYA研究所は新築工事を経て、新しく生まれ変わったのはニュースで知った。施設へ入る機会など滅多にないだろう。

それを貴重な経験として御殿は受け止めている。

体勢を立て直した想夜が再び身を乗り出して頬を膨らませる。

「むう。沙々良さん、聞いてるんですかあ?」

「おっと危ない!」

「ぐぇ!」

沙々良が急ハンドルを切る!

遠心力の影響をもろに受けた想夜の体が車内の隅まで転がっていき、後部座席の狐姫と叶子をボーリングのピンみたく跳ね飛ばす。

ゴロゴロゴロ、カコーン!!

ストライク。

ピンのはね方は上手いが運転はひどいもの。沙々良のハンドルさばきで助手席に座っていたはずの御殿さえも後部座席に投げ出された。

シートベルトは無効力。ガーターなんて許さない。

どんなピンでも跳ね飛ばすスーパーボーラー沙々良。とんでもないドライピングテクニックをお見舞いしてくれる。

くんずほぐれずの後部座席。

ベーコンレタスバーガーみたいにベチャリと折り重なった想夜たちが懸命に体勢を立て直そうとしている。

「う~ん……」

「痛つつ……」

体を強打した御殿が起き上がろうとするが、左右に揺れる車体に煽られてうまく動けないでいる。

「狐姫、もうちょっと右によって……」

御殿はあえぎながら、狐姫の柔らかい頬をグイグイ手で押しのけた。

「イデデデデ!」

狐姫の顔がぐにゃっと曲がり、涙目で悶えはじめる。

「フザケンナよな! どう考えても俺の責任じゃねーだろ! 叶子が上に乗ってくるんだよ! 重いんだよ、早くどけよ! 俺はミトリのクッションか!?」

キャンキャン吠えながら上に乗っている令嬢のケツをペシペシ叩いている。

人前でスパンキングを晒されてるのが面白くないのだろう、ムスっとした表情をつくる叶子。

「失礼ね。私の上に実行委員さんが乗ってるんですけど? 早くどいてくれないかしら」

チラリと目をやると、想夜が内股で必死にスカートを押さえて泣き叫んでいた。

「ぎゃあああああー、パンツ引っかかった! パンツ引っかかった!」

シートベルトの金具に引っかかったパンツはヒザまで落ちていた。

想夜はそれ以上パンツが下がらないよう、内股になりながら必死にこらえている。ちなみに白、フロントにはクマさんマーク。動物が可愛いので想夜のお気に入りだ。

キキッ!

沙々良またも急ハンドル。

「どわぅえぉ!?」

狐姫、意味不明の叫び声。

車内で無重力状態になってワゴンバーガーの具が入れ替る。その反動で想夜の股に誰かの太ももがヌルリと入ってくる。

「いや~ん! 誰かの何かが入ってくるうぅ~!」

お股の上へ上へ。誰かの何かが想夜の敏感な部分に接触しては、グイグイキュッキュと突き上げてくる。

「あっ、あん……らめえぇぇええ~!」

誰かさんの足を太ももに挟み込んでは、甘い息を吐きながら悶える想夜。声が出ないように、折り曲げた指をかみしめてこらえる。

そこへ今度は別の誰かさんが落とした携帯端末が転がり込み、ジャストタイミングからの着信バイブ。

ヴヴヴヴヴ……

「うぁぁぁあ!?、ぅ……ぁはぁあん!」

想夜のお股へ追加攻撃。味わったことのない刺激が想夜の体中を電流のように突き抜けた。意識がふっ飛びそうだ。

これ以上スカートがめくれぬよう必死に手で押さえるも、誰かさんの足が邪魔をしてスカートはスルスルとめくれ上がるいっぽうだ。13歳の非力な抵抗、無駄に終わる。

正体不明の太ももとバイブ攻撃。想夜は聖域を侵され続け、そこへ追い討ちをかけるようにデコボコ地面に乗り上げたワゴンがガタン! ガタン! と上下に揺れる。そのテンポにあわせ、想夜はビクッ! ビクッ! と潤んだ瞳で身をよじる。

「ら、らめ!、変になる! あタま、ヘンになる、ぅ!」

突き上げる感覚、抑えきれないこの想い。頭の中は真っ白、体は正直だ。

「おっとっと」

沙々良、ハンドルを切る!

鬼のようなコーナーリングにさしかかった車がゆれる。

「ぶへっ!」

その反動で狐姫が宙に浮き、叶子の胸に頭から突っ込んだ。

「フアヘンあおア叶ホ! ムエ、クウひい! (訳:フザケンナよな叶子! 胸、苦しい!)」

「んっ! ……んぁ!」

叶子の胸の谷間に顔がはさまり身動きが取れないでいる狐姫。涙目で訴えてくる姿が愛くるしい。でも挟まれたほうは息苦しい。

叶子も叶子で、下唇をかみ締めながら、乳房の先端にはしる刺激に必死で耐えている。

「おっとっと」

キキッとまたも急ハンドル。

一本背負いで壁にブン投げられた選手のように逆さまになる御殿。

大股開きででんぐり返った御殿の股に顔を埋めた狐姫。涙を流しながらゲホゲホと苦しそうに叫んでいる。

「んぐっ! うぐっ! むぐぐっ! (解読不能)」

「んぁっ……あ……っ!」

相方が股間で悶えるたび、御殿の体がビクッビクッと痙攣する。人差し指の第二関節をくわえながら、あえいでいた。

「サイドブレーキ! サイドブレーキ!」

叶子の手がデタラメな隙間に手をつっこんで『棒状のナニか』をむんずと掴む。と同時に御殿があせる。

「叶子さん、そこサイドブレーキじゃない」

「あら失礼。どうりで柔らか――」

なぜか御殿は顔を真っ赤して前かがみになっている。

バラバラに行動する想夜たちを見てヘラヘラ笑う沙々良。

「はははっ。みんな元気だなあ~」

「「「「前! 前!! 前!!!」」」」

最後は綺麗にととのった。

想夜たちを乗せたバンがMAMIYA研究所に到着。

正門の手前で停車すると入り口中央に設置されている警備室から警備員が近づいてくる。

沙々良が窓を開けて警備員とにこやかに挨拶をかわす。

「ご苦労さまです」

「はいご苦労さまです、通行証を拝見できますか?」

「ほいほーい」

通行証を確認した警備員は監視室に戻るとスイッチを操作してゲートをあげる。コンピュータと人間の二重監視、厳重だ。

沙々良はゆっくりアクセルを踏み込み、ゲートを抜けてアスファルトが敷かれた広大な駐車場へ車を進ませた。

駐車場には何百台もの車が止まっている。そのほとんどが従業員や来客のものだ。

ビッシリと、縦横に規則正しく並べられている光景は、アメリカの巨大ディーラー場のよう。その一角に空いている従業員専用スペースはあった。

キキィッ。

沙々良は停車するときも豪快だ。バックから入れずにベンツとフェラーリの隙間に頭から突っ込んで入れる。もはや豪快を通り越して愉快痛快。

「ほい、着いたよ~。おりたおりた~」

とシートベルトを外してすぐ、隣の車体をかすめる勢いでドアを乱暴に開けた。

狐姫が汗を拭いながら、ヨロヨロとよろけて下車する。

「ふう~、命にかかわるドライブだったぜ~。くそ、誰だよ俺の太もも思いっきり股で挟みやがったヤツ。それに口の中になんか突っ込まれた気もする。なんか、短時間でいろんなものを失った気がするぜ……」

車内を覗くと、想夜、御殿、叶子が甘い吐息を漏らしてまどろんでおり、ぐったりしている。

「ケッ! あの程度のドライブテクで昇天かよ、情けない奴らだな」

一番のテクニシャンには自覚がないようだ。

――ともあれ、総員一命を取り留めたようでなにより。

我にかえった御殿と想夜が呆然としていた。

「……豪快な人ね」

「……はい」

隣の車にカスった音が聞こえたけど、気のせいにしておこう。

見てない。何も見てない――心で連呼する想夜たちだった。

MAMIYA研究所

巨大な建物を前にした想夜が歓喜する。

「うわ~、おっきいなあ~!」

瞳を輝かせて建物を見上げた。目の前にそびえ立つMAMIYA研究所は新設してから日が浅く、モデルハウスのようにピカピカだ。

少し離れた場所に倉庫が設置されている。

巨大なシャッターはあがっており、入り口から中を覗くとができた。

コンテナやら鉄パイプやらを吊り下げて運んでいる。作業中だ。

「あんなものが落っこちてきたらどうしよう」

とか、想夜はいらん心配をしてしまう。普通は落ちてこない。

キャリーカーで機材を運搬している光景は研究所というよりは工場そのもの。

運ばれてきた機器は想夜が見たことがない物ばかり――それらをトレーラーから下ろしている業者が目についた。

見るもの全てが新鮮。それが社会見学というものだ。世界中、どこかで誰かが活躍している。それらは特別な人ではない、どこにでもいる一般人ひとりひとりの事。世界は多くの手によって動いているのだ。

御殿と狐姫がささやき合って何か話をしていた。

(引越しで慌ただしいようね)

(ああ。関係者以外の出入りもあるようだし、あやしい奴がいたら教えるよ)

広い敷地と建物を調べつくすには時間がかかりそう。人の出入りも激しいので気が抜けない。

外の警備はもっと厳重なのかと思っていた御殿だったが、意外とあっさり入れることに意外性を感じた。

それも駐車場までの話である。

巨大企業だけあって建物自体が機密情報の宝箱。施設内はカードキーがないとドアが開かない厳重な創りになっており、それがなければ部屋から出ることすらできない。最悪、トイレにだって自由にいけない。

研究所内はレベル分けされている。

駐車場、倉庫、食堂などといった客人でも出入りできる場所はレベル0。

待合室はレベル1。

一般事務オフィス、会議室はレベル2。

研究室、サーバールームなどといった重要な場所はレベル3に分類され、入室が困難となる。

企業の情報漏洩はご法度を意味することが充分に伝わってくるだろう。

多くの企業との吸収と合併を繰り返し、MAMIYAはこれほどまでに成長をとげた。

そんな中、研究所内での派閥闘争が引き金となり、MAMIYA研究所が2つに割れる事件があった。

少しだけ、MAMIYA周辺の企業について話をしよう。

日本には『シュベスタ』という企業がある。

シュベスタ――MAMIYAの元半身。派閥闘争をキッカケにMAMIYAから離れ、独立を果たした企業であり、規模はMAMIYAに匹敵すらしないものの、細胞医学研究では世界から一目おかれている存在。

MAMIYAから独立後、隣街の外れに拠点を移し、ふたたび独自の研究・運営を開始する。

その件に関して、いっさいMAMIYAが関与することはなかった。

――そして現在、シュベスタが出現してから4年が経過しようとしていた。

「建物内は広いから、迷子アナウンスの餌食にならんようにね~」

沙々良が振り向いて冗談を言う。

「――だとよ。気をつけろよ御殿」

「気をつけるわ」

「安心しろ、迷子になったらアナウンスしてやるからな! 迎えに行ってやるからな!」

「お願いするわ」

「いい子で待ってろよ!」

「そうするわ」

完全スルーの御殿。慣れたものである。

沙々良に連れられた想夜たちが研究所へと入ってゆく。

正面玄関。

自動ドアを抜けてすぐロビーが広がる。

足を踏み入れた瞬間、ムワッとする薬品臭に後ずさる狐姫。

「(うげっ、なんだコレ。薬品くせぇな……これじゃ臭いが定まらねーよ)」

五感は何か一つにロックオンすることで威力を増す。集中できないとイラつくものだ。眉をよせながら、御殿の耳元でグチる。

どこも薬品の匂いで覆われており、狐姫自慢の嗅覚があてにならない。先日の工場跡と同様、これでは魔臭本体にたどりつくことが難しそう。

「うわ、ペンキくっさ! 薬品くっさ!」

たまらず鼻をつまむ狐姫。

先日、愛宮邸を訪れた後もそうだった。帰り際に「御殿の手が薬品臭い」と言うではないか。どうやら菫と握手した時に付着した栄養剤を指摘したようだった。植物に栄養を与えるのも庭師の役目。

あの日、御殿は自分の手を嗅いだが異臭はしなかった。人間には分からない微臭でさえ敏感に嗅ぎ取ってしまう狐姫サマには頭が上がらない。

1階、ロビー中央。

長身の男性研究員がチラリと一瞥して狐姫の前を通り過ぎてゆく。切れ長の冷たい表情、薄情に人を見下す目、土色の痩せこけた頬が不気味であまりいい印象が持てない。

「(う~、あの男の服からも魔臭が出てやがる)」

悪臭は油汚れと一緒だ、体や服についたら簡単には落ちない。なので洗剤はちゃんとしたのを選ぼう。

出たり消えたりする魔臭にイラつきをおぼえる狐姫。嗅覚は混乱しているが、ここに魔族の出入りがあることを確信していた。

ロビーに日の光がおりてくる。壁の白さも手伝ってか太陽光が反射を繰り返し、純白な空間を強調している。そのおかげで、研究施設だというのに教会のような神聖さを持っていた。

御殿は興味深そうにあたりを見わたす。

「日の光を取り入れる仕様は愛宮の経営方針なのでしょう。いいセンスしている」

と関心するのも無理はない。柔らかい日差しは人の心を和ませるものだから。

叶子が控えめに微笑んでは視線をそらす。御殿からのお褒めの言葉、まんざらでもない様子。

あたりをキョロキョロと見渡している想夜のほうへ白衣をまとった研究員が向かってくる。

「古賀先輩」

一同が声のほうを見る。

「おー、鹿山ちゃん!」

沙々良とは明らかに女子力レベルが違う詩織という研究員。合コンで男を狩る準備は万端、といった雰囲気満載だ。

鹿山詩織、アフター5は飲み会だろうか? ――否、ちょうど親戚の子供が泊まりに来ているらしく、親代わりに面倒を見ている最中とのこと。

入社して2年。研究職に就いているわりにはオサレ系お姉さんを前に、想夜たちおこちゃまは見習うことが多い。

詩織が子供の面倒を見ていると知るや否や、ついでとばかりに想夜たちの面倒も押し付ける沙々良。

「鹿山ちゃーん。案内よ ろ し く ねん♪」

鹿山の肩を弾んではポンと叩く沙々良。

案内は新人の役割なのだろうか。それとも面倒くさいので後輩に役割を押し付けたのだろうか。

沙々良が鹿山の横でニシシと笑っている。

それを仕方がないといったふうに詩織が苦笑。どうやら諦めているご様子。

詩織は想夜たちと向かい合った。

「はじめまして、鹿山詩織です。皆さん、どうぞよろしくね」

『よろしくお願いしまーす!』

団体客が口を揃えて合唱した。

狐姫がこれ見よがしに言う。

「沙々良さんも鹿山センセーの女子力見習えよ」

「ヤダも~ん、めんどくさ~い」

「こ、こいつ……」

沙々良は狐姫を挑発するように自分の耳の穴をホジリホジリ。指についた耳アカをフーと飛ばした。人生ずっと自然体でありたい。

「主任に届け物あるから、応接室で待っててねん♪」

沙々良はそういい残し、想夜たちを置いてどこかへ消えた。

詩織の微笑みは新入社員のようなぎこちないものだ。沙々良の態度に骨が折れているのかも。

初対面が作り出す緊張した空気のさなか、想夜の表情だけ強張っていた。下からキッとやや強い視線で詩織を見上げている。

それに気づいた御殿が狐姫に囁く。

「(想夜、どうかしたのかしら?)」

「(ほっとけ。スリルドライブの余韻が残っているんだろ)」

御殿は訝しげな表情をしていた。

詩織に施設内を案内されエレベーターで上の階へ向かう。

研究室と隣りあう応接室に通された想夜たち、各自渡された来客用カードキーを大切に持っている。

「カードキーがないと入出できない場所ばかりですから、研究所にいる間は大事に持っていてください」

『はーい』

詩織の案内に、またまた団体客が声をそろえた。

ソファに腰をおろす御一行。首からヒモがついたカードキーをぶら下げる。これさえあれば一定の場所の出入りができるらしい。言わば魔法の鍵だ。

詩織がコーヒーをいれるころ、用事を済ませた沙々良が応接室に入ってきた。

街からここまでの移動にどれほどの時間がかかっただろう?

御殿は時刻確認のために携帯端末を取り出そうとポケットに手を入れた。

「……ん?」

ジャケットを広げてポケットをまさぐる挙動を繰り返したあげく、時間が止まったかのようにピタリと動かなくなる。

「……」

……ない。

御殿は再びポケットをまさぐるが、端末がどこにも見当たらない。どうやら先ほどのスリルドライブの際、車内に落としてしまったらしい。

「どうかして?」

叶子が聞いてくる。

「御殿センパ~イ、こんな時にパントマイムの練習ですか? あたしもやりまっす♪」

大きく挙手した後、想夜がポケットに手を出し入れしたり、サスペンダーをペチペチやって遊び始める。何のパントマイムだよ。

「やめてやれ想夜。さっきのスリルドライブで派手に頭打ってたみたいだからな……かわいそうに」

狐姫がしみじみと首を左右に振る。さらに続けて追い討ちをかけた。

「姑みたいに口うるさかったけど、いい奴だった。うう……」

御殿はもうダメだ。あんなにいい奴だったのに――狐姫の男泣き。細い腕で涙を拭う。

アホを無視して御殿が切り出す。

「あの、実は――」

御殿が端末の件を伝えると、それを聞いた沙々良が他人事のように笑う。

「はははっ! 転入生ちゃん、おっちょこちょいだなあ。車のロックしてないから取っておいでよ~、ほんじゃね~」

ふたたび部屋を出て行った。けっこう多忙な人だ。

「何事にも動じないタイプだな」

呆れる狐姫。

運転手が車を上下左右に揺れなければポケットから落としたりしなかったのに。

(あの人には敵わない)

帰りは無事に戻れますように――皆、無言でコーヒーをすすった。

一同のやり取りを見ていた詩織がクスクスと笑っている。

「御殿さん車に鍵を取りにいかれるのですよね? 施設は広いですから駐車場まで行くのも大変でしょう、私が案内しますよ」

「ありがとうございます」

御殿は詩織の好意に甘えることにした。

ドーナツ秘書

応接室には想夜、狐姫、叶子が残された。

想夜が手にしたカップの中を覗き込む。

どす黒い液体が暴魔の血を感じさせて嫌悪感をおぼえた。ユラユラと波打つ波紋に自分の表情が写り、グニャリと歪んでは消え、ふたたび元の顔に戻る。邪悪なものに飲み込まれるのが怖くてミルクと砂糖でごまかした。なんとなくだが、ミルク色になったコーヒーに落ち着きを見出すも、やはり気休めにしかならない。

コーヒーが嫌いなわけじゃない。それどころかコーヒー牛乳は神が作った飲み物だと思うほどにリスペクトしている。けれど、何となしに味わう気にもなれず、一口つけてからカップをテーブルに戻した。

想夜のとなり、ミルクと砂糖をドバドバ入れてる人がいる。

「狐姫ちゃん、豪快だね」

「だってブラックって苦いじゃん? 甘いほうがうまいじゃん?」

コーヒーの醍醐味がなくなるじゃん?

「狐姫さんはクリーミー派ね」

つくづくブレない子だ。と、叶子は狐姫のことをうらやましく思う。きっと好きな人にも想いをストレートに告げるのだろう。

いや、意外と愛する人の手前でモジモジ煮え切らない態度をする性格かもしれない――テンプレートなツンデレ。想像してみたら意外とかわいいキャラだったので愛着が沸いた。

「想夜はコーヒー飲まないの? 嫌いだったかしら?」

叶子がすすめてくる。

「ううん、そんなんじゃ……ない」

少し元気なさげに、想夜はふたたび手にしたカップに口をつけようとするも、クリームブラウンの泥水が迫ってくるような危機感を感じてカップを置く。そのあと、飛びつくようにミルクと砂糖の容器に手を伸ばした。

「あ、あたしもミルクと砂糖もっと入れようかな」

ドバドバドバ~。雪崩れのようにカップに注ぐ。

「入れすぎじゃない?」

「えへへ、狐姫ちゃんのマネ」

どうしたというのだろう。普段はコーヒー如きにビビリをなすチューボーではないのに、黒いお化けに襲われるビジョンが入ってくる。誰かの残留思念がフラッシュバックのように脳内をかける。妖精特有の持つ能力だ。

(おかしいわ。なんだかこの場所、落ち着かない)

想夜は感じるのだ。理由はわからないけど、この場所は危険だ――と。

正体不明の不安を濁すため、狐姫にならってミルクと砂糖でごまかしたのが幸いだった。コーヒーは思ったよりもまろやかで甘くて、不安から少しだけ開放された気分になった。

コンコンコン――。

誰かがドアをノックする音が響いた。

「はいはい、失礼しますよー」

ひとりの中年男性が申し訳なさそうに入ってきた。のそっと顔をのぞかせる腰の低さが印象的。想夜たちはその顔に見覚えがあった。

狐姫が叫ぶ。

「あ! さっきのドーナツ!」

ドーナツ――それが男の名前……ではない。

部屋を訪れた男性は駅前で見かけたドーナツ秘書だった。手には先ほど購入したであろうドーナツの箱を持っている。

「あれ? 水無月先生は……いらっしゃらない、か――」

秘書が部屋を見回しながら独り言をつぶやいている。

(何してんるだろう?)

想夜と狐姫が目配せをしていると、秘書が想夜たちに目を向けた。

「ああ、皆さん、こんにちは」

「こんにちは」

叶子がぎこちない笑みを男に送る。想夜も深々と会釈。狐姫は素っ気なく頭を下げるだけだ。

「――で、お目当ての人を探さなくていいのん?」

狐姫が古賀に聞くと、「別の場所にいるようだねえ」と古賀がテーブルの上にドーナツの箱を置く。

「これ、よかったらみんなで食べてください」

つまらなさそうにソファにもたれる狐姫の手前にドーナツがやってきた。

「おお! 思わぬところで税金が返ってきたぜ! ……些細な金額だがな」

ソファのスプリングに弾かれた反動で狐姫が身を乗り出した。

皆でお皿とコーヒーのおかわりを用意。古賀を交えての雑談。甘いエサをくれる人にはついてゆく。世界の常識だ。

話は小難しい税の話へ。

「所得税も住民税も高すぎる」

ぽつり、毒づいてはドーナツにパクつく狐姫――日ごろ誰かさんが言ってたのを思い出した。庶民をカツアゲする政府は敵として認識すべきだろう。

「うん、高いね、やっぱ。税金――」

モキュッモキュッとドーナツを食べながら独り言の狐姫。ちなみに所得税と住民税の意味はわかってない。

所得税とは――国税。一定の給料に比例して払う税金のこと。給料が多いほど高くつく。会社員の場合は給料から勝手に引かれる。

住民税とは――地方税。1月1日の時点での住所地に納める税金。会社員は給与から勝手に引かれる。

消費税とは――物の値段にプラスされる税金。政府が勝手に上げてゆく。8%でも文句を言っていた頃が懐かしい、と感じる人が多い。

一般人からみれば所得税も住民税も払わなければいけないことに代わりはない。つまるところ、国は税金で支えられている。

「古賀さん、狐姫ちゃんの税金オマケしてあげてください」

「そうだよ、まけろよ」

哀願する想夜。強要する狐姫。あろうことかJC2人が税金を値切りはじめた。

ちなみにエーテルバランサーの税金はフェアリーフォースが給料からしっかり引いているが、想夜の低い給料に納税義務が発生するかは不明だ。

子供に税金を愚痴られるとは思ってもみなかったらしく、古賀があたまをかく。

「え、そう? 市のほうで検討してみるよ」

「そうしなさい、そうしなさい」

狐姫が古賀に説教をたれる。そもそも住居移転したばかりなのだから聖色市にはびた一文納めてないでしょうに。

想夜が古賀に尋ねる。

「市長さんもドーナッツァーなんですか? あたしも及ばずながら、なかなかのドーナッツァーなんですよ。仲間ですね」

ニッコリ。

「ははっ、なんだよ『ドーナッツァー』って?」

意味不明な言葉に狐姫が吹き出した。

「え~、ドーナッツァーも知らないの? ……狐姫ちゃんなのに?」

チラッ。想夜が横目を送る。

「おまえ……それ誉めてんの? バカにしてんの? ビミョーな場所にパンチ打ってくるのやめろよな。返しにくいだろ」

知識豊富な狐姫ちゃんのクセに知らないの? 食い意地はってる狐姫ちゃんのクセに知らないの? ――どっちの意味?

こほん。想夜、咳一つ。

「ドーナツ好きな人をドーナッツァーっていうんだよ」

「へー。初めて聞いたぜ、覚えとくよ」

きっとドイツ語だろう。ツァウパーとかパンツァーという単語もあるし。うん、発音的によく似てる――狐姫は深く考えずにスルーした。

「会社見学ですか。ちゃんと将来のことを考えてるんですね。いやあ~私もね、キミ達くらいの若い頃には、よくそうやって悩んだもんですよ……」

そういって窓に近づいて遠くの空を眺めて語りだした。

「おい、なんか始まっちゃったぜ?」

男の後ろ姿を見ながら狐姫がいう。想夜は目を点にしてポカーンと口を開いていた。

「回想シーン突入ってやつでしょ。話に付き合うのも人助けよ。ほら頑張って、要請実行委員会」

叶子が手にしたコーヒーカップを眺めつつ、想夜を煽ってきた。

昔話につき合わされる覚悟で涙ながらに腹をくくった。夜のお仕事すらもワイズナーを握り締め、ボランティア価格でやっている13歳。武器を片手に飛び回る。けれど誰だって知らない人の武勇伝は疲れるもの。それでもやらねばならない時がある。委員会のお仕事は皆が思っているよりもハードなのだ。

秘書は語る――。

「私がまだ17の頃、同じクラスにそれは可愛い女子がいまして、その子がマドンナなんて呼ばれてましてね、それで――」

瞼を閉じるとあの日の光景、若かりし10代の頃――あの時の僕らは巨大な勢力にも屈しないルサンチマン。無力で無謀で貧弱な若草。だがそこがいい。若いということは可能性の塊だ! 好きなことを率先してやればいい! 納得いかない理不尽なことには立ち向かっていけばいいじゃない! 全力で戦えばいいじゃない! 勇気を出して叫ぼうよ、良いことは良いと! 嫌なことは嫌だと!!

良夫は意気込んで拳に力を入れる。んでもって話は続く。

「私が高校生だったころ、頑固な父はアジフライ、母はイカフライだった……現在の市長はドーナツで(以下略)」

理解するのには時間がかかりそうな奥深い内容が続く。

30分経過――。

「――なので、言いたいことはただ一つ、健康第一なんです。 ……そう思いませんか?」

話しを終えた良夫がありったけの笑顔で振り返ると――

「……」

――誰もいなかった。

良夫のむかし話に延々と付き合わされた想夜。学校帰りの疲れでついウトウト。トイレに行きたくなったついでに、爆睡中だった狐姫を起こし、応接室を出してきたのだ。

叶子はボ~っと天井を見上げて明後日のほうを見つめていた。話を聞いていたのか聞き流していたのかわからない。ひとまず一緒に連れ出すも、「主任に挨拶してくる」といって応接室の前で別れた。

合コン中にトイレへと消えてゆく女子チームよろしく、鏡の前に整列する想夜と狐姫。

「時間も失うし、なんかいろんなもの失うし……今日は大変だね、狐姫ちゃん」

「バッカお前。俺なんか車内で貞操すべて持ってかれた感じだぜ?」

「狐姫ちゃん、貞操奪われたの? 誰に?」

「た、例えばの話だよ」

「奪われたの? 奪ったの?」

「奪ってねーよ、たぶんな。先に戻ってるぜ――」

相方の股座に顔を埋める光景を思い出して赤面、狐姫は何事もなかったようにその場を後にした。

トイレに1人残された想夜、鏡を見ながらスリルドライブでの醜態を思い出す。人前であんな姿を晒した自分が恥ずかしい。思い出しては顔がゆでダコのように赤くなる。

「あ~も~!」

地団駄、地団駄。

恥は若いうちにかいておくものだ。ということを若いうちに知るものは少ない。

と、そこへ背後から声がかかった。

「ふふふ……イラいてるわね」

「ひっ」

ビックリした想夜が振り返る。

「詩織……さん」

立っていたのは、詩織だった。

知った顔に少し胸を撫でおろす想夜だった。が、詩織の様子がおかしい事に気づく。目がうつろになり、先ほどの輝きが表情から見られない。まるで人が変わったかのよう。

想夜は違和感を抱えながらも詩織と話をはじめた。

「もう詩織さん、脅かさないでくださいよ~」

無邪気に笑う想夜。

危機感のない小動物を見るなり詩織が首筋に顔を近づけてきた。

「な、なんです?」

詩織の不審な行動にたじろぐ想夜。首筋にジワリ、冷や汗がつたう。

詩織は想夜の目をジッと見つめて一言――

「見ぃつけた――」

すうっと想夜の香りを嗅いだあと、首から耳元、続いて鼻と鼻がぶつかるほど近くまで顔を近づけニヤリと笑う。氷に触れたときのヒンヤリとした笑みを詩織は醸し出していた。

「想夜ちゃんイライラしちゃって、どうしたの? ……あの日?」

「ち、違いますよ」

ややふて腐れた顔が紅潮し、モジモジと身をよじらせては視線を逸らす。

(やっぱりこの人、苦手だな)

想夜が詩織から顔を背けた。自分を見るときの視線がネットリと舐めまわすようにしてくるので、そこに不快感を抱いた。

けれど、問題はそれだけじゃない。好きになれない理由はまだあった。女の感、もとい妖精の感というやつが想夜に訴えてくるのだ――「この女と距離をとれ、近づくな」と。

邪悪なものに対して敏感に反応する妖精。想夜はそれを嗅ぎ取っていた。

「あたし、もう戻らなくちゃ――」

想夜はなかば逃げるように詩織の横を抜けていこうとした。その時だ。

ドンッ!

「痛っ」

想夜は強引に腕をつかまれ、壁に押し付けられてしまった。細身の体格なので、壁ドン状態まであっさりと事が運んでしまう。

「し、詩織さん何を……!?」

せまる詩織の体を両手で必死に阻止する想夜。能力を使用しない時は普通の女の子。非力そのもの。硬いビンのフタを回すのもひと苦労。

ましてや、押さえつける詩織の腕力は女の常識を超えていた。冷めた表情、冷めた口調。人の温もりも失せていた。

「本当にいい香り……10代の女の子特有の、甘ぁい匂い――」

すう~。想夜の白い首筋の香りを堪能した詩織は、ニーソとニーソの隙間に20代の豊満な太ももを滑り込ませた。

「ひうっ!」

想夜がリスの鳴き声のよう小さな悲鳴をあげる。両太股に力を加えて詩織の太ももの侵入を拒んだ。

詩織は想夜の頬に手を添えて力づくで振り向かせる。

「ねぇ想夜ちゃん……彼氏、いるの?」

「な、なにを言って――」

「それとも女の子のほうが好きなのかしら?」

「いい加減にしてください!」

嫌がる想夜。抵抗むなしく体を押さえつけられた。

詩織が何か言いかけた。

「想夜さん、私知ってるのよ。あなたが妖――」

瞬間、詩織が硬直、鋭い視線をトイレの入り口に向けた。

ジャストタイミングで誰かが入ってくる。

「いやあ~、間に合ったあ~」

詩織はパッと想夜の手首を離して距離をおく。

「こ、古賀先輩……」

「おお、鹿山ちゃんと想夜タンじゃん。トイレで女子会かあ?」

救世主は古賀沙々良だった。何も知らずに想夜と詩織をいじってきては、「漏れる漏れる」と個室に入ってゆく。

微動だにしない詩織の隙を突き、想夜はあわてて逃げ出した。

むずかしい話

応接室に戻った想夜は気持ちを切りかえ談笑をしていた。

手にしたカップのコーヒーはミルクブラウン。心なしか先ほどの底なし沼のような色合いを思い出す。トイレでの一件が想夜の不安を呼び戻してくるのだ。

大人の女性にからかわれたからだろうか? いや、あきらかに詩織から距離を取りたい気分だった。気を抜いたとたんに丸飲みにされるのではないかという恐怖に襲われた。けれど、持ちまえの明るい笑顔でカバーする。

ドアが開く。誰かが入ってきたとたん、侵入者のほうが大げさに声を上げた。

「お父ちゃん、まだいたの!?」

入ってきたのはトイレから戻った沙々良。秘書を目にして「お父ちゃん」なんて言うもんだから、想夜たちの口が開きっぱなしになった。

「お、おやじ……だと?」

狐姫が後ずさり。

古賀良夫と古賀沙々良。たしかに同じ古賀同士。

「ど、どうして気づかなかったんだ」

人間関係はどこで繋がってるのか分かったもんじゃない。さすが日本、狭いぜ。

「おお、娘。しっかりやってるか?」

パパが両腕ひろげて歩み寄ってくる。

沙々良はそれを制止した後、男の肩をペシッと強く叩いた。

「やってるし! 早く仕事戻ったほうがいいんじゃないの? 役所も暇じゃないでしょうに」

娘がパパの背中を押して部屋から出そうとする。まるで友達と一緒に下校中、過保護な親とバッタリ出会ってしまい、友達の前で恥ずかしい思いをする子供だ。

早く帰るよう催促される古賀パパ。ちょっと寂しそうな顔をしながら出口にへばりつく。

「なにを言うっ。こうやってっ、貴重な休憩時間をっ、娘のためにっ、費やしてるんじゃっ、ないっ、かっ」

パパ、背中を押されるたびに言葉に力が入る。意地でも帰らない。あげくの果てにはドヤ顔でソファに引き返してきた。

隣に座る狐姫が白い目で文句をたれる。

「娘のため? ウソつけ。税金で賄われている貴重な勤務時間を俺達への嫌がらせのために消費してただろーが。指名料よこせ、500円!」

「安いな」苦笑する沙々良のメガネがずれる。

ん! 狐姫はちょうだいハンドをお父ちゃんの前に差し出した。

「初回限定で500だ。次は600取るからな」

「やっぱ安いな」

「狐姫ちゃん、寝てたよね?」

小声で想夜がつっこんでくる。それにここはキャバクラじゃない。

「クソまじめ人の話を聞く『奉仕部』と一緒にすんなよな」

「狐姫ちゃん……寝てた、よね?」

想夜があきれている。

「ああ寝てたよ! つーか、『第二ボランティア部』に改名しろよ。そっちのほうがカッコイイだろ、和と洋がコラボった感じでさ。なんつーの? 抹茶アイス、みたいな?」

「えー、意味わかんない」

想夜がシュンとする。

「わかれよっ。こう、フィーリングみたいなものがだな……」

パッションだのファッションだの説明が雑すぎる。

叶子が苦笑している。

「狐姫さん、ボキャブラリー少なさすぎじゃない?」

「うるせー、ケツデカ星人!」

クライアントへの暴言。いつものことです。

好き勝手に話がはずむ女子達。

そんな時だ。

――コンコン。

ノックの音が響いた。

落ち着いたリズム。指がドアに当たる軽快な音からして想夜にはそれが女性だと分かった。

誰か来たみたい。一同の視線がドアに集中する。

ドアが静かに開く。

「ごめんなさい、作業が取り込んでいて――。あら、やけに賑やかね」

白衣をまとった女性が沙々良より少し遅れて入室してきた。

少し騒ぎすぎたかな、想夜たちが静まる。

おとなしくなったのには理由がある。理由があるけど、それが何なのかはわからない。

――とにかく心がざわつくのだ。

想夜が横目で狐姫を見ると、ジッと白衣を見つめていた。何かを感じているようだ。

さらに想夜が横目を叶子に向ける――いつものおすましさん。

叶子の落ち着いた雰囲気を見ては、心のざわつきは気のせいじゃないか、想夜はそうやって自分に言い聞かせるのだ。

「お、お邪魔してます」

想夜が借りてきた猫のように頭を下げる。

「はい、いらっしゃい」

白衣の女性は想夜たちに笑顔を向けながら、後ろ手にドアを閉めた。

(いったい誰だろう?)

そう言えば「誰かに話がある」、と良夫が言っていた。その「誰か」を叶子が呼びに行ったのだと想夜は悟る。

黒髪ロングに白衣の衣装、ナチュラルメイクでルージュは目立つほどではない控えめピンク。白衣の下は白のブラウスに大人っぽい抑え目色のタイトスカート――いかにも仕事ができそうな落ち着いた印象。30を超えているようだが、ハリのある肌は20代後半にも見えた。

落ち着いた印象――と表現したが、実のところ表現の仕方に物足りなさがある。なんと説明すればよいのか、心に闇を抱えているために明るく振るまえないでいる感じ。過去の鉄枷が笑顔にリミットをかけているかのよう。

女性の印象が見覚えのある誰かさんにそっくりだ、と想夜はふたたびコーヒーを覗き込んだ。

沼のような不気味さは消えていた。手元にあるのは、ただの甘くて美味しいクリーミードリンクだ。

女は部屋に入るなり、みんなにご挨拶。

「古賀さん、いつもご苦労様です」

「いやあ~、突然お呼びしてしまい申し訳ございませんね、水無月主任」

水無月という女が笑顔で返す。裏表のない口角の上がり方。心から客人を歓迎している。

「いいんですよ、お世話になってますし。ゆっくりしていって下さい」

想夜と狐姫がヒソヒソと耳打ちをはじめる。

「大人の会話が始まるのかな?」

「長くなったら帰ろうぜ」

「もう、狐姫ちゃんっ」

彩乃が想夜たちに近づいてきた。

「はじめまして、主任の水無月彩乃です。よろしくね」

「「――よろしくおねがいします」」

ボソボソ、想夜と狐姫のよそよそしいご挨拶。その理由は、妙な違和感に包まれていたからだ。

主任という役職がら、叶子とは顔なじみのようで、笑顔で挨拶をかわす間柄。

「古賀さんもコーヒーのお代わりどうですか?」

自分のコーヒーをカップへとそそぐ彩乃が声をかけるも、古賀パパは遠慮がちに断ってくる。

「いや、お構いなく。用事が済んだら失礼しますので」

良夫はMAMIYAの常連客。

挨拶もさながら、良夫のためのカップに手を伸ばそうとした彩乃だったが、「そうですか?」と手を止める。

「報告書を届けるついでに娘の顔でも見ていこうかとお邪魔させてもらっただけですので……」

「あたしゃついでかいな」

ふたたびメガネがズレ落ちた。

狐姫がいぶかしげに眉をひそめた。

「なんだ、報告書って?」

良夫を見上げて狐姫が聞いてくる。

「シュ……いや、子供の見るものじゃないよ。むずかしい話だよ、むずかしい話。ははは……」

乾いた笑いが部屋にこだまする。

良夫は出かけた言葉を飲み込むと頭をかいて、苦虫をかんだような表情で濁した。好きな女の子に告白する時の少年のような照れ笑い。

彩乃は笑顔で狐姫を諭した。

「むずかしい話よ。よかったら聞いていく?」

「いやいい。つまらなそうだ」

即答。キョーミのない話には首をつっこまないのが一番。

無邪気な狐姫を見た彩乃が苦笑をする。笑い方にも慎ましさが見え、大人の女性って感じ。

「お父ちゃん、用事があったんでしょ? 早く済ませちゃいなよ」

沙々良がパパを急かす。

彩乃がクスクスと笑いをこらえている。いつものこと、古賀親子のやりとりは見ていて飽きない。

「――だそうですよ? 古賀良夫さん。あちらでお話を聞かせてください」

すぐに終わるから待っててね――想夜たちに微笑む彩乃。

お父ちゃんは隣の部屋へと促され、カーテンごしでむずかしい話をはじめた。

むずかしい話。大人の話――。

想夜たちはソファに腰を下ろして御殿を待っていた。

狐姫はカップに口をつけながら、カーテンの向こうに耳をかたむけていた。

(興味ない、とは言ったものの……なにか情報がつかめねーかな)

魔臭だらけの研究所。ケモ耳姿なら聴力アップもできるものの、人の姿をしていると聞こえが悪くて嫌気がさす。それでも御殿からは耳がいいと誉めれるのだから、健康な人間以上の聴力はあるようだ。

彩乃とお父ちゃんはむずかしい話。想夜、叶子、沙々良はファッションやらドーナツのカロリーといった他愛もない話に夢中だ。

あっちこっちからいろんな会話が飛んできては、狐姫の鼓膜をかき乱す。

『……なので、……シュベ……の……運送された形跡が……』

「でね、スライディングしたらジャージが焦げちゃって」

「あはははは、なにそれ、想夜タンおもろいわー!」

想夜と沙々良が楽しそうに話している。すっかりなじんでるようだ。

『……の研究施設……という街の飲食店で――』

「ブリッツ食べようとしたら鼻にブスリッて」

「天才か!」

『2年ほど前に起こった――』

「叶子ちゃん、また乳デカくなったんじゃないの~? 男でしょ? ねえ、揉まれた? ねえ、揉まれた?」

「揉まれてません」

「どれどれ、ボディーターーーッチ!!」

沙々良が酔っ払ったオヤジのようなヤラシイ目つきで叶子の胸を揉みしだいている。

「もう沙々良さん、怒りますよ?」

胸元に伸びる沙々良の手をペシリと払う叶子だが、それほど嫌がっているわけでもない。交友関係に問題はなさそうだ――狐姫は耳を尖らせ続けた。

「はい想夜タン、ここの電話番号」

「わぁ、ありがとうございます」

両手を伸ばした笑顔の想夜、沙々良から一枚のメモを受け取った。個人用連絡番号と研究室内線番号の2つが書かれている。

もうすっかり仲良し……いや、心の中では警戒しているのかもしれない。なにせ女子寮でキャバ嬢にされた過去がある。

想夜はそれをさっそく自分の端末に登録。&すばやくダイヤルプッシュ。

ピロリロリン!

さっそくデスクに備え付けの電話が鳴った。

沙々良が受話器を取る。

「はい、MAMIYA研究所 水無月班で――」

「あ! 本当につながった!」

受話器片手の沙々良がつまらなそうに振り向くと、想夜が携帯端末に話しかけているではないか。

「……なんだ、想夜タンか。やめてよ、イタ電」

「えへへ、いちおう確認のために……」

例の酔っ払い事件以来、想夜は全然まったく沙々良を信じていない。

「なんで疑うのさー。キャバ嬢じゃないんだから嘘の番号なんか教えないっつーの」

「13歳をキャバ嬢代わりにしたけどな」

と、狐姫がつぶやく。

沙々良は受話器を下ろした。

ツーツーツー。

「神様、コイツら黙らせろよ……」

交互に聞こえてくるバラバラの内容というものは人も妖獣もイラつかせる。みんなしゃべりたい放題。

ほんらい人というのは喋りたい生き物なんだな、と狐姫は呆れていた。

(アホどもは放っておくとして――)

狐姫は彩乃と良夫の会話が気になっていた。主語を隠してるのか、別の言葉にすり替えているのか。重要な部分が聞き取れず、内容がさっぱり理解できない。時折、分厚い資料をめくる音や短い言葉のやり取りのあと、互いに押し黙ったりする。事情は深刻そうだ。

そこへ外野3人の雑談がスコンスコンと飛び交うのだからイラついきさ増す。

「ぼいーんターッチ!」

「本当に怒りますよ?」

ぎやかな沙々良に、叶子はまんざらでもなさそう。

「想夜タンも、ぼいんターッ、……あ、ゴメン。やめとくわ」

「小さくないもん!」

「いや、無理しなくていい。どう見ても洗濯板っしょ」

「ちゃんとあるもん!」

沙々良の暴言に、想夜涙目。

「神様、マジ頼むぜ――」

狐姫が肩を落した。

話を終わらせた彩乃と良夫がカーテン脇から出てきた。

お父ちゃんが娘に一言。

「じゃ、お父ちゃんそろそろ戻るから」

「おう、帰れ帰れ。市民のためにしっかり仕事してくるんだよ」

「『え? パパもう帰っちゃうの? もっと一緒にいよぅよお~』 ……とか言ってくれないのか? いま流行のやつ」

「言わない」

ツンデレ喫茶みたいな展開を期待していたらしい。

ふたたび娘に背中を押されてパパ退場。

そんなやり取りを苦笑しながら見ていた彩乃。ひと段落したのち、女子の輪の中に入ってきた。

「ごめんなさいね、お待たせしちゃって」

仕事疲れのウップンもあるのだろう。休憩がてらガールズトークに混ざりたいらしい。「はぁ……シバ漬け食べたい」とか言い出さないだろうか? ……言わないな。

「叶子さんがここに来るなんて、珍しいこともあるものね」

彩乃が疲れた笑みを作りながらコーヒーをすすり、ソファに腰を下ろした。「ブラックで飲むのが大人だ……」という周囲の期待を裏切り、ミルクと砂糖を

「マ、マシマシですね」

想夜たちが唖然とする。

聞くところによると、「糖分摂取で脳のリフレッシュ&体の疲れを取りたい」とのこと。効率よく栄養を取るのも大人のやり方……なのだろう。

脳の機能をフルで使うと生物は一瞬で干からびる。たとえば乾電池の中身を一気に使いきる感じ。脳はカロリーを欲しがる食いしん坊だ。

叶子が少し驚いている。

「彩乃さん甘党なのね。意外だわ」

「みんなからよく怒られるんだけどね~。お行儀が悪いからあまり人前でしちゃいけないわよね」

意外と子供っぽい一面があるみたい。

彩乃がコーヒーをひと口すすり、ひと息入れた。

「――で、今日は社会見学なんですって? 沙々良ちゃんから聞いたわよ」

彩乃の問いに、叶子がはにかんで答える。

「ええ、たまには顔をお見せしたほうがいいかと思って。進路の相談もありますし――」

と、慣れた会話でカップに口をつける。

叶子がここに来たのは今回で2度目。多忙な彩乃とゆっくり話すのはこれがはじめてかもしれない。

「心強いわね。じゃあ、将来は私のチームで活躍してもらうように、今のうちに粉をかけておきましょう」

ふふん、と彩乃が鼻を鳴らし、不適な笑みを浮かべながらドーナツの箱を勧めてくるではないか。

どこの企業も人手不足。貴重な人材確保は基本中の基本――逃がすものですか、とか思ってるのかもしれない。

「ご期待に添えられるよう精進します」

叶子がドーナツに手を伸ばし、遠慮なく買収にのる。腹をくくっているのだろうか。

愛宮のご令嬢は周囲の期待を裏切らない。やはり本人は、MAMIYAへの道を考えているようだ――と、叶子以外がそう思っていた。

想夜が窓から外を見下ろすと、駐車場に一台の軽トラックが止まるのが見えた。

数人の従業員が車から出てきては積んである荷物を下ろしている。

車は愛宮邸のワゴンだ。乗っていたのは愛宮の従業員たち。

「あ……叶ちゃん家の人だ」

想夜は振り向き、ソファに座る叶子に「見て見て~」と催促する。まるで電車の席にヒザをついて窓越しに景色をながめる子供のよう。

「ああ、愛宮の厨房係は社内食堂にも納品してるのよ」

はしゃぐ想夜とは反対、叶子はあまり興味をしめさなかった。弁当の納品などはたいして珍しい光景ではないからだ。

叶子

それを聞いた想夜は、学園内の売店にもパンを卸しているのを思い出した。ただ、実際に運搬しているのを見たのは初めてだ。無論、校内でメイドにお目にかかったことなどない。授業中にそれらの作業が行われているからだ。授業が早く終わればバッタリと出くわすこともあるだろう。

そうしていると、想夜の目に華生の姿がとまった。広い駐車場の上をせっせと動き回る。

(働き者だなあ。 ……あーやって運んでるんだ~、へー、ほー、ふう~ん)

ザ・社会見学。

ガラスにべったりと顔をつけ、まじまじと眺める想夜――華生と自分、ほとんど歳も変わらないのに、社会人らしい働きっぷりに関心する。けど、その心には逸物の思いがあった。

(なぜ逃亡してるの? もっと遠くへ逃げればいいのに。なぜMAMIYAに留まるの?)

怪我した鳥。介抱した主人は傷の癒えた鳥を解放するが、鳥は主人のもとから飛び立たない。エサがもらえることを知っているからか。狩りを忘れたのか。それとも――

(他に理由があるのかな)

逃亡者の行動は酷くバランサーを悩ませた。

どこへ逃げてもフェアリーフォースは追ってくる。逃亡先が人間界である以上、距離など関係ない。人間界も妖精界の手中にあるようなものだから。

フェアリーフォースの力は政府の力。脅威的な権力を持っていることを想夜は知っている。

飽くなき逃亡劇など誰も好き好んだりしないだろう。きっと華生もそう思っているはずだ。逃げることに疲れ、歩むことを諦めたのかもしれない。

けれど、好き勝手に想像したところで、華生の抱く答えなど想夜にはわからなかった。

想夜は表情を曇らせた。

窓から離れた想夜は、ソファに腰をおろした。

いつの間にやら彩乃の姿が無いではないか。

「あれ? 彩乃先生は?」

想夜が窓ガラスにピッタリ張り付いているうちに、忘れ物に気づいて取りに出たとのこと。

で、すぐに戻ってきた。

「おまたせー」

彩乃がソファに腰を下ろす。主任は大変なのよね。

想夜が両手で包んだコーヒーカップで遊んでいた。

「それにしても御殿センパイ遅いですね」

「ホントだよな。ったく、なにやってんだアイツ」

遅い! 遅すぎる! 狐姫がイラつきを見せている。

「トイレじゃないの?」

「ひとりで食堂に行っちゃったとか?」

「ケータイ取りにいっただけだろ? でもぉ……迷子アナウンス、いっちゃう? いっちゃう?」

業を煮やしてか狐姫がプンスカはじめるものの、イタズラ心に誘惑され始める。内心楽しそうだ。よほど迷子アナウンスで呼びかけたいらしい。親指立てて、クイックイッとみんなを促す。

そこへ彩乃が興味深そうに割り込んできた。

「あら、他にも見学者の子が来ているのかしら?」

先ほどまでとは打って変わり、深刻そうな顔を見せてくる。

「ええ、もう1人来てますよ。咲羅真御殿さんという狐姫さんのルームメイトの方が――」

こういう漢字を書くんですよ、と叶子が説明する。

「咲羅真、御殿……さん?」

ポツリ、彩乃は出来損ないのロボットのように独り呟いて押し黙った。

「咲羅真、御殿……ことの……」

ロボット、電池切れ――。

ついには微動だにしなくなる。

叶子が御殿について軽く説明をはじめた。とはいえ、胸の中で思っていることをそのままではなく、黒髪ロングで少し無口で、狐姫のお姉さん役と母親役っぽい――といった感じで要点のみを伝える。

「異論反論はあるがな」と、狐姫が口を尖らせた。

さらに想夜と一緒に「小姑」「オッパイ大きい」「トランクス」「染色体詐欺」「チート遺伝子」といった追加攻撃をかましてくるもんだから、それを聞くたびに彩乃の表情が?マークで埋め尽くされてゆく。

言われる事が錯綜するもんだから、御殿の性別がおかしいことになっているようだ。

彩乃の頭脳を以ってしても理解が難しい状況。

「ごめんなさい、あなた達にどういう質問したらいいのかしら。つまり――」

直球が一番だと判断した彩乃が、ありきたりの質問をしてきた。

「咲羅真御殿さんという方は、女の子……なのかしら?」

「お、おうよ。メスだぜメス」

狐姫のへったくそなフォローが炸裂。だが、次の一言で――背筋が凍った。

「男の子……じゃなくて?」

彩乃の言葉に今度は狐姫が固まる。危うくケモ耳と尻尾が飛び出そうだった。いきなり御殿の性別を言い当てたからだ。いや、まだ『当てかけている』といったところか。

「この女はヤバい」――狐姫は警戒をはじめていた。

「な、なんで男だと思うんだ?」

「狐姫ちゃんが染色体詐欺とか言ったからじゃないの?」

イタズラっぽく攻撃してくる想夜の横目がウザい。

「あ、あいつのスタイルはチート遺伝子だからな。おまえだってトランクスとか言ってただろ」

と速攻で言い返す。

言葉をつっかえながら、彩乃が理由を話した。

「『御殿』だなんて男の子っぽい漢字を使うから……てっきり男の子だと思って」

「あ、ああ……そうだよな。漢字は大事だよな! ははは。でも女だぜ。炊事洗濯掃除、なんでもする家政婦だぜ。ボインボインだぜ! 仰向けだと胸が横に垂れて痛いって言ってたぜ。うつ伏せだと苦しいんだってさ、ざまぁみろ!」

と、決してボインボインではない自分の胸をまさぐっては、御殿のボインボインのマネをする狐姫。じゃっかん私怨が入リ交じり、涙目になっている。

「――咲羅真御殿さんて、どんな女の子かしら?」

彩乃が混乱した頭で質問を続ける。御殿のことを完全に女だと思い込んだ様子。

それを見るなり、狐姫が「おっしゃ、作戦成功!」と心でガッツポーズを作る。

必要以上に情報をあたえないという洗脳戦略があるが、今回は真逆のパターン――余計な情報を与えて相手を困惑させる。いささか喋りすぎたものの、ミッションは達成した。多くのウソは1つの真実をもウソにする。

勘違いをしてる彩乃のことがおかしくなり、狐姫は腹の中でプププ……と笑っていた。さすがに性別だけは口止めされているので教えてやらない。御殿が男だとバレて学園から追放されたら、仕事がひとつ減る。死活問題にかかわる。新しいゲームも買えない。おいおい、それは悲しいぜ――狐姫はアメリカンコメディーよろしく肩をすくめて苦笑する。

彩乃が問う。

「住む部屋はもう決まったのかしら?」

「まあな。想夜と叶子が片づけを手伝ってくれたんだ。けっこう広いよ」

「へえ、どちらにお住いなのかしら?」

狐姫が訝しげな表情になった。

「……

「マンション?」

「……うん。ほわいとはうすっていう名前」

「ユニークな名前ね。御殿さんは狐姫さんと同棲しているの?」

「ち、ちげーよ。任務……じゃなくて、親の事情で仕方なく一緒に住んでるの!」

危うく口を滑らせそうになり、狐姫の中でイラつきが増す。

同棲。同性……そうだけど、そうじゃない。いつも一緒なのは仕事だからだ。けどプライベートでもある。あいまいな関係なんだ。説明は難しいんだ――もどかしい感情を胸に秘め、狐姫が口ごもった。

「親の事情? ご両親がいらっしゃるの?」

彩乃は話しに食いついて食いついて、「両親がいる」と狐姫から聞きだしては「どこに?」と、さらに食いついてきた。

冗談半分で聞いているのなら、ちょっと変わった女性だ。と想夜たちは思った。

狐姫のピリピリ感が手に取るように周囲に伝わる。

「御殿の親? お、おうよ……いるよ。生きてるよ、ピンピンしてるでございまするよ」

狐姫の目が泳ぐ。核心を突かれて変な敬語になる。御殿に親族はいない。個人情報漏洩はご法度。本人からは適当にごまかすよう言われていた。

「ご両親はどちらにお住いなのかしら?」

しつこい奴だな、何なんだよこの女――狐姫のイラつきが限界値まできていた。

ホーミングミサイルのような追尾と詮索の連呼。ついに狐姫は声を張り上げてしまった。

「御殿の親は外国! いちいち突っ込んでくるなよ、そこはスルーだろ!」

なによりも、御殿のことを嗅ぎまわる彩乃の態度が気に入らない。人には触れられたくない過去や事情がある。狐姫自身も詳しいことは知らされていない。御殿が触れられたくなさそうにしてるので、心のデリケートな部分に対して気を使ってるつもりだ。

(なのに、この女ときたら――同業者か? 個人情報を掘りまくってどうすんだよ!)

という言葉を飲み込み、狐姫は沸騰しかけた血液を冷ます。

いつにない狐姫の態度に想夜と叶子は驚き、互いに顔を見合わせた。

なんだか重い空気になってきたので、みんな居心地がよろしくない――。

「ご……ごめんなさい。気を悪くさせちゃったわね……」

ションボリと肩を落とす彩乃。

それを見かねた狐姫が付け加える。

「いや、責めてるんじゃなくて……なんつーの? 本人に聞けば早いんじゃん。俺、ただのルームメイトだし」

ぶっきらぼうに取り繕う。つっけんどんに返した態度からの罪悪感が狐姫にもあった。

ちょっと言い過ぎたかもしれない。でも仕方のないこと。だって御殿はそういう立場にいるのだから――自分にそう言い聞かせては、罪の意識から逃れる。一方的に悪者にされるのは納得がいかない。

とうぜん狐姫ばかりが悪いわけではない。情報守秘義務を持つのは立派なことだ。

狐姫は顔を横に伏せたまま、チラチラと彩乃のほうを伺う。

もっと知りたい、そう言わんばかりに身を乗り出さんとしている彩乃――よほど御殿に興味があるのだろう。なにせ想夜たちが好き勝手に言葉を付け加えてしまったもんだから、彩乃が思い描く御殿はどんなキャラに変貌をとげているのやら。

研究者というものは変わったものに目がないようだ――皆、そんなことを考えていた。

そんな時だ。

廊下から足音――。

だんだん近づいてくる。

その音は応接室にいた全員の耳に響いた。

(誰か来る)

足音はドアの前で止まった。

ガラリ……

開くドア。

入り口に立つ1人の人物に一同の目が移る――そこにいたのは、全身ビショ濡れの人物だった。

侵入者

御殿はひとり駐車場にいた。

途中までは詩織が案内してくれたが、他用があるらしくロビーで別れた。

鹿山詩織。人当たりのよさそうな人物だったが、ただならぬ視線を感じたのは自意識過剰なのだろうか? 詩織に凝視されてるようで落ち着かなかった。

『車のドアにはカギがかかってないから――』

沙々良の言うとおり、車のドアに鍵はかかっていなかった。

「無用心にもほどがあるわね」

ワゴンの後部座席に自分の端末を見つける。着信ランプが点灯しており、同業者からメールだった。宗教関係に探りを入れてもらうように依頼しておいた。

「宗教関係の線は無し――か」

廃墟に設置された陣は、宗教とは関係ないもののようだ。

返信後、とりあえず施設内に戻ってみたものの……

「さすがMAMIYAね……迷ったわ――」

さっそく建物内で迷子になってしまう御殿。

右往左往、行ったり来たりの御殿。階段が目に入れば上って下りて……研究所のなかは思った以上に広い。

扉をあけると見たことない通路に出てしまい、ランダムで通路が変わるダンジョンのようだ。

「広いわ。行き倒れたりしないかしら」

後からやって来た勇者御一行様に「返事がない、ただの(以下略)」とか言われるのは悲しい結末。

夏の虫よろしく明るさが多いほうへ歩いてゆくと、運よく一階裏口にたどり着いたので胸を撫で下ろす。とりあえず脱出は出来そうだ。

廊下の端に弁当とパンが陳列されたケースが積んであるのが目についた。

「ん? これは――」

危険物ではないか、念のために確認する。

「まだ温かいわね」

食材を調べる限り、数分前に人の行き来があったようだ。

「愛宮のお弁当か……気になるわね。今度食べて見ようかしら?」

料理スキーの胸が高鳴る。ちょうどその時だった。

「静かにしろ!」

「やめて! 離してください!!」

威圧的な男の声と女性の悲鳴が聞こえる。廊下の死角で男女が争っているようだ。

御殿は考えるよりも先に体が動いていた。

「――どうかしましたか?」

駆けつけた御殿が突き当たりの角から顔を出してみると、少女が男に腕を掴まれ暴れている。

少女はメイド服に身を包み、男は白衣姿。

驚いたことに、男のほうはロビーですれ違った研究員だった。狐姫がジッと睨んでいたのでよく覚えている。しかも少女のほうは、先日、愛宮邸の応接室で出会った九条華生だ。

「クソ! 部外者がいたのか!」

御殿をいちべつした男は華生を軽々と抱えて一目散に走り出した。

「離して! 離してください!」

担がれた華生が手足をバタバタさせて抵抗する。あまりにも暴れるもんだから、男は仕方なく華生を放り出して逃走した。

ドンッ!

「――痛っ!」

カベに叩きつけられて廊下に落下した華生、尻に手をあてて苦痛に悶えている。

御殿は駆け寄り、華生に肩をかした。

「華生さん大丈夫!?」

「わたくしは大丈夫です……それより、あの男を追ってください! あの男はMAMIYAの者ではありません!」

「なんですって!?」

華生は言う――愛宮邸調理室は、いつもこの時間に食材を運搬する。運搬のみに使用される専用通路。すなわち、この通路を使う研究員などいない。

研究員はこの通路を使用しないのだから白衣を着た男を不審に思ったのだろうか? それとも見たことない顔だったから部外者だと気づいたのだろうか?

――この時の御殿には、そんな単純な発想しか思いつかなかった。

「さ、つかまって」

御殿が差し出す手を華生が掴んで起き上がる。

「1人でも大丈夫?」

「はい、ありがとうございます」

「強いのね。あとは任せなさい――」

御殿が通路の先に目を向けると、男が突き当たりの非常口から地下に下りてゆくのが見えた。

御殿は獲物を見つけた豹のごとく追いかける。華生をひとり残し、男が逃げ込んだ地下への階段を降りていった。

コの字を描く折り返し階段――御殿はパイプ状の手すりに手をかけ、それを飛び越えて反対側の階段に飛び移る。ショートカットを繰り返し、下りられることころまでひたすら下りる。

白衣の男を追いかける御殿。やがて奥まで続く一本の通路へやってきた。

通路を走り抜けるとステンレス製の扉が揺れている。男が通過したであろう扉――地下フロアへ続く観音扉に体当たりをかまし、御殿は中へと進入した。

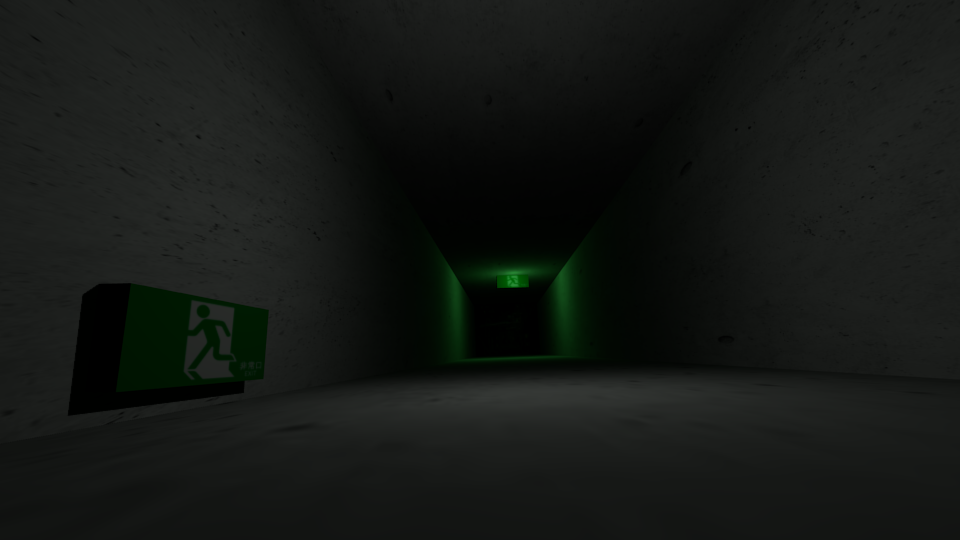

目の前には細い通路が続く。

寿命を迎えたかのように、蛍光灯が点滅を繰り返して御殿の苛立ちを煽る。新築にはありえない、どうやら接触不良のようだ。

暗い通路。陽のあるうちから電気を付けまくっているデパートとは違い、ここは省エネらしい。

大型空気清浄機やボイラーの騒音が耳にさわり、相手の微かな足音すら聞き取れない。他の研究員の姿も見当たらない。

御殿は脇のホルダーから銃を抜いた。

息を殺し、ゆっくりと薄暗い通路を進む。

ボイラー音でうるさいが、他に物音はない。自分の衣服がこすれる音すら大音量に聞こえる。

長く続く一本の細い通路。左右には等間隔に鉄製のドアが設置されており、すべても閉まっている。それら一枚一枚に近づいては、さらに息を殺し、ドアノブをひねる。

御殿は開けたドアの隙間から慎重に部屋の中を覗き込んだ。

「…………」

格部屋、わずか6~10畳ほどのスペースが広がるボイラー室や物置。

見渡すかぎり埃まみれの通路。出来てから間もない建物――この場所の掃除はまだされていない。人の行き来もない。あまり使われていない通路のようだ。

4つ目の部屋の確認を終えた御殿は忍び足で次のドアに移り、再び同じ動作を繰り返す。

5部屋目…………誰の気配も感じられない。

6部屋目…………ここも同じ。

どの部屋にも異常はなかった。

つかの間の安堵感、御殿が額に流れる冷汗を拭う。

後ろ手にドアを閉め、7つ目の扉に手をかけようとした時である。

「……?」

非常灯の緑の明かりで、床についた何者かの目新しい足跡が目立つ。そのなかの一つが丸まった紙くずを潰していたのを御殿は見逃さなかった。

踏み潰したばかりなのだろう、紙くずはクシャクシャの状態を保てないまま、少しでも元の形に戻ろうとしている。

呼吸を整え銃をかまえ直すと、ドア越しに中の様子をうかがう。

殺した息を呑みかえし、ゆっくりとドアを開けて覗き込み、忍び足で中へと踏み込んでいく。

ドア付近、正面、天井、備品棚――うす暗い部屋。赤いレーザーサイトが乱れるが、そこも他の部屋と同様に何の変哲もない備品室だった。

ボイラーのうなる騒音はどうも苦手だ。微かな音すらかき消されてしまう。無論、相手の考えも一緒だろう。立場的には決して不利ではない……はずだ。相手が一人なら、ね――御殿は緊張を解くことがない。

部屋は静まり返っている。入り口の足跡は誰かが別の時間に来た時ものではない。

(この部屋に入ると見せかけて別の部屋に隠れている?)

勘ぐりすぎたのだろうか? 首をかしげた御殿が部屋を出ようとノブに手をかけた、まさにその時だった――。

ガサ……カサカサ……

手首のあたりに不快な感触が伝わり、ドアノブを掴んだ手を睨む。

「――!?」

ノブのカギ穴からヌルリと長くて黒い何かが無数に湧き出し、御殿の手首を伝って這い上ってくる。初めは研究で使う趣味の悪いモルモットに思えたが、それは腕の太さほどのムカデやヤスデだった。

黒々とした害虫が御殿の腕に群がってきたのだ!

「うっ! これは……硫黄の匂い!?」

魔臭。鼻腔に受ける嫌悪感。生ゴミのような臭いでもある。

御殿は腕で口元を覆った。

体をゆさぶり、群がる虫を手で振り払いのける。

ボトボトと地面に落ちる害虫がグニャグニャうねる!

それらを踏み潰しては蹴っ飛ばす!

蹴っ飛ばす!!

これでもかと言わんばかりに蹴っ飛ばす!!!

エクソシストに蹴り飛ばされた蟲たちが天井や空の棚、部屋の奥まで飛んでゆく。壁に体を打ち付け、ベチャリと音をたてて臓物や粘液を飛び散らし動きを止める。

揺すっても落ちない子は無理やり腕から引き剥がし、力まかせで床に叩きつける!

御殿の足元、スイカを叩きつけたように派手に肉片をぶちまける蟲達――。

まるでサッカーの打ちっぱなしだ。

いいスコアが出せそう……スポーツに無頓着ながらも、御殿は苛立ちをスラリと伸びた足にこめてケリまくった。

潰しても潰しても次から次に湧き出してくる。ラチが明かない。

スリッパほどの巨大なゴキブリやゲジゲジの甲殻をバキバキと踏み潰して応戦してると、背後の蟲達が一つの塊をつくり人影を生み出す。と同時に、御殿に飛びかかってきた!

「でしゃばりすぎたなエクソシスト!!!」

腹の底から響くような重低音――声の主は見失ったばかりの男のものだった。

「人型暴魔!?」

ドッ!

「……うっ!」

暴魔の渾身の体当たりをもろに食らった御殿がよろめき、壁に叩きつけられた後、床に突っ伏した。

その時の反動で銃を落としてしまう。

蟲の大群は御殿の体力を消耗させるための前菜だったらしい。

無数の蟲に時間をとられた御殿は、少しばかり息が乱れていた。

起き上がる御殿。振り向きざま、暴魔を睨む瞳に醜悪な姿が映し出された。

頭、顔、手足。無数の蟲がうじゃうじゃと暴魔の全身に群がっている。表情すら読み取れないほどだ。これらは全て暴魔の体で飼われている蟲。

暴魔は御殿に近づくと首を締め上げ、長い髪をわし掴みにし、片手で軽々と持ち上げた。

「可愛いペットの相手はどうだった? みんな俺のお気に入りなんだ。お前も気に入られたみたいだぜ? よかったなエクソシスト!」

友達が多いと自慢げ。下品な笑みをうかべ、御殿をぶん回し床や壁に叩きつける。

ドンッ! ドンッ! ドカッ!

御殿の体が打ちつけられた壁がへこみ、棚が崩れ、ダンボールの中にあった薬品があたり一面に散らばった。

ブチブチと音をたてて抜けた数本の髪が暴魔の指間にまとわりついて垂れ下がる。綺麗な黒髪が台無しだ。

床に横たわる御殿の頭に手をかけ、再び鷲づかみ、グローブ代わりに部屋中の物品を破壊しまくる。

ドカ! ドカ! ドカ!

「ギャハハハハ、たまんねぇなオイ! 鳴いてみせろよ! 潮吹いてみせろよ! エクソシストちゃ~ん?」

御殿の体を使っての破壊行為に快感を覚えているご様子――悪魔は苦痛に歪む人間の顔が大好物だ。そのことを御殿はよく知っていた。

暴魔の腕を掴んで引き剥がそうと試みるものの、うまく力が入らない。打ちつけた場所が痺れる。体中の感覚がなくなり意識がぶっ飛びそうだ。

手にした

「ほら、口の中に出してやるよ。はい、口開けて~、あ~ん」

「んぐ……んあ……っ!」

御殿の頬を掴んでは、無理やり口をこじ開ける。蟲を体内に流し込んで本当の玩具にする気でいる。

体内に蟲を流し込まれた人間は体の自由を奪われる。粗悪な性格の人間との相性もあるが最悪の場合、精神すらも乗っ取られ、ガラリと性格や表情が変わる。人間としての尊厳すら捨て、醜態を晒すことも世界各地で報告されていた。

憑依症状はパッと見てわかるものから、まったく分からないものまで多種多様。たとえば目つきや行動、雰囲気の変化などは誰が見ても異変に気づく。狐姫のようにズバ抜けた嗅覚で嗅ぎ取る方法もある。代表的な臭いは硫黄の臭いや生ゴミの臭い。

させるものかと御殿は口を閉ざし、首を左右にブン回して暴れまくった。

暴魔に押さえつけられた右手。動かせるのはほんの一部だけ。だんぜん不利だ。

髪みだれ、応戦するなか、偶然にも棚の下に転がっているボトルが目についた。

(――液体洗剤!!)

とラベルに書かれたボトル。御殿はそれに向かって寝ながらの体勢で思い切り手を伸ばした。

(も、もう少し……)

かろうじてボトルに指先が触れた。

(よし、いける!)

御殿はボトルを一気に転がしては手繰りよせ、片手でキャッチ。口でキャップを外して中身を暴魔の顔面めがけてぶちまけた。

ブチュウウウウウウウウウッ。

「ヴオオオオオオオッッッ!?」

液体洗剤は見事に暴魔の目をとらえた。体が仰け反り悲鳴をあげるも、体勢を戻して再び御殿に襲いかかってくる!

御殿はその一瞬を見逃さない。反撃に打って出る!

御殿、

御殿より頭2つほど飛び出た暴魔、

互いに体勢を崩しながら取っ組みあってゴロゴロと転がり、床の上での殴り合いが始まった!

バチッ! バキッ! ドカッ! ドンッ!

双方の拳が相手の顔面をとらえるたび、皮膚と皮膚がぶつかり合い、バチンバチンと鈍く、それでいて激しい音を繰りだす。

飛んでくる拳を手で弾き、ふたたび殴り返す。両者、その繰り返し。

そして――

「ふぅ……」

うまく立て直した御殿が暴魔にまたがり、マウントを奪取。暴魔の顔面目がけて5~6発のパンチをボコボコと叩き込んだ!!

御殿が拳を入れるたび、暴魔の顔面に群がる蟲がキーキーとわめき散らし、グチャグチャと音をたてて潰れていく。

ドカッ! ドカッ! ドカッ!

パンチの弾幕がこれでもかというくらいに乱れ飛ぶ。

暴魔がぐったりしたころ、御殿は相手の襟首を締め上げて自らの顔に近づけた。

鬼のような表情を作る御殿――その腕にわらわらと蟲が群がってくるが、かなり頭に血が上ってるらしく、全くお構いなし。こうなったら狐姫でも手に負えない。

形勢逆転――。

何度も頭を叩きつけられた御殿。軽い脳震盪があるらしく、頭が少しふらつく。それでも呼吸をととのえ、暴魔に連問をはじめた。

「さてと――」

あれだけ殴りあったにも関らず、軽く唇の端を切った程度で、顔のどの部分も腫れてない。攻撃を食らう瞬間に致命傷をそらすよう自動反応くらいはできる。そうやって急所へのダメージを避けるように訓練された戦闘マシン、それが咲羅真御殿。

「聞いてもロクな答えがいただけないと思うけど――」

御殿は天井をあおる冷徹なまなざしを……暴魔に落とす!

ギロリッ。

「誰に頼まれたの? あなたの飼い主は……誰?」

「へ! クソッたれエクソシストが! ケツの穴でもいじってな!」

暴魔が吐き捨てたことにイラついた御殿は、鋭い眼光を作って首を締め上げる。

「研究所の中で誘拐ゴッコ? さっきの娘はあなたの顔に似合わないでしょう。鏡を買ってあげましょうか?」

「いいケツしてやがるな……これからたっぷり中に出してやるからよ、へへへ……!」

またがる御殿のケツ、さすりさすり。

下品にほくそ笑み、伸ばした腕で御殿の体を吟味している。

すでに御殿は怒り心頭。先ほどまでの鬼の表情とは打ってかわり、ニッコリと笑みを作った。

「そう。それなら……わたしのを先に飲ませてさしあげましょう。いま出してあげるからしっかり飲むのよ――」

そう言うと懐から小瓶を取り出してフタをあけ、中につまった聖水を暴魔の口に一気に流し込んだ。

「ウヴォアアアアアア!!!」

無表情の御殿。正気を逸した悲鳴をあげる暴魔の口を手でふさぎ、聖水の逆流を阻止する――内心、いろいろと腹が立ってる。

暴魔の体が焼けただれ、煙とともにひどい悪臭があたりに充満した。

暴魔を見下し、

「ああ、ごめんなさい……あなた達悪魔にとって、聖水は硫酸と同じでしたっけ? こんなにおいしいのに……」

御殿は小瓶をクイッとあおり口の中に聖水をふくむと、それを勢いよく暴魔の顔面に吹きつけた。

「ギャアアアアアア!!!!」

怒り任せの聖水顔面シャワー。個人的な恨みがあるであろう、相手が悪魔だと御殿は容赦がない。

「……よ、……ぅ……だ!」

激痛のあまり悶え続ける暴魔、なにやら言葉を漏らしている。

御殿はそれに気づくと、ふたたび首を締め上げた。

「もう一度聞くわ。次はない……あなた達の目的は何?」

そして御殿は、今回の事件に携わる事の真相に一歩近づくことになる――。

「よ、妖精実験だ! 妖精の能力を数値化してデータを作り上げている奴らがいる!! その一端を担っているのが魔族だ! 魔界は……妖精界と手を組んだ!!!」

「――!?」

それを耳にした御殿は顔をしかめた。魔界が妖精界に媚びるように聞こえたからだ。

突如、背筋に悪寒が走った。

こんなことは珍しい。まだ若年とはいえ、地獄を渡ってきた身である。危険を前に鼻を鳴らすことはよくある話。

しかし……

(なんだろう? この……イヤな感じ)

魚の骨が喉に刺さる感じ。喉まで出てるのに出ない言葉――もどかしい。とてももどかしい。

これ以上踏み込むと、さらなる悲劇が待っている気がしてならないのだ。

死ぬことは恐くない。でも……

(神はわたしに絶えられないほどの恐怖を味わえとでもいうの? わたしはそんな未来図を無意識に嗅ぎとったとでもいうの?)

――御殿は自問自答をくりかえし、ふたたび質問した。

「誘拐にご熱心みたいだけど、流行ってるの?」

そんなブームがあったら嫌だ。

その件に関して暴魔が答えた。

「奴等が指名した人物を誘拐するよう指示を受けた、それだけだ! 理由は聞かされてねえ! キッチリ仕事をこなせば人間界の領土の半分を魔族のものにできる。残り半分は――」

「残り半分は?」

「――残り半分は妖精たちのものだ!!」

呆れた話だ。それじゃあ人間はどこへ行けばいい? 月や火星にでも住めというのか? 月面に移住している市民もいるみたいだが、宇宙旅行の計画はまだ立ててない。

ぐうぜん顔を見られたから華生を誘拐したのではなかった。華生を誘拐することが最初から計画に入っていたと聞かされ、ゲンナリする御殿。

なかば諦め顔で口を開く。

「奴らとは?」

「何でも話す!!」

「首謀者は誰?」

「話すから……かんべんしてくれ!!」

暴魔は首をぶん回し、顔についた蟲を四方に飛び散らせた。よほど聖水が堪えたらしい。

御殿は自分の頬に飛んできた蟲を指先で摘まむと、無表情でそれを捻りつぶす。

「首謀者を知っているのね!?」

「ああそうだ! 誘拐を指示してるのもソイツが決めたことだ!!」

「そいつも悪魔なの?」

「いや違う、人間だ! おまえも会ったことがあるだろ! アイツの名は――」

言いかけたその時だった――

プシャアアアアアア……!

御殿と暴魔にスコールが降り注いだ。

「――!?」

御殿が慌てて天上を見上げると、スプリンクラーから消火水が勢いよく降り出しているのが見えた。

降り注ぐ水滴に目をやり、御殿はまぶたを大きく開けた。

「……消化水? いや、これは……聖水!?」

「ギャアアアアアアアアアアアアア――――――!!!!」

苦しそうに転げ回る暴魔が悲鳴をあげる。

と同時に、御殿は後ろに飛びのいて下がった。暴魔を見ると、あれだけ大きかった体がみるみるうちにケロイドと化し、蒸発してゆく。

「警報も鳴らないのにどうしてスプリンクラーが作動するの!?」

御殿はシャワーのように降り注ぐ聖水を呆然と見つめる。しばらくして、それはピタリと止まった。

その後――

『ただいま、一部の研究室でシステムの誤作動がありました――なお、火災等の心配はありません』

スピーカーからご丁寧な自動アナウンスが聞こえてきた。

「口封じか……クッ、やられた……!」

濡らした髪をふり乱し、御殿が怒り任せに壁を殴りつける。

天井脇にある監視カメラ。

御殿はレンズの向こうでほくそ笑んでいるであろう人物を睨みつけた。暴魔の口封じ成功に、さぞかし喜んでいることだろう。

聖水シャワーの威力は驚異的だった。

御殿の体にこびりついた肉片が煙と化して蒸発し、立ち込めていた悪臭が消えるのにさほど時間はかからない。部屋一面に群がっていた蟲も一匹残らず見当たらない。飼い主が消え、聖水を浴びることで蟲たちも消滅した。

残ったのは床に落ちている暴魔の服と靴と白衣のみ。

悪魔の姿も、証拠も、証言も、完全に抹消された――。

邪悪な存在を地獄に送り返す生業とはいえ、過度な残業も考えもの。

首謀者の名。思わぬ収穫に恵まれそうになったが、あと一歩のところで邪魔が入ったのは不愉快極まりない。ましてや会った事がある人物なんて数限りない。

どこから手をつけたらいいのか検討がつかない。

「魔界は妖精界と手を組んだ――」

ひとりたたずむ御殿。

悪魔の姿はうんざりだが、身近に妖精がいるなら見てみたいものだ。草木や花に集まって宴をひらいたり、主人公を不思議の国へいざなうために、森の中を走り回ったり導いたりする存在――きっと御殿を魅惑の世界へと誘ってくれることだろう。

でも、妖精界などあるのだろうか? ――と御殿は思う。

(もし、妖精がいるとしたら……)

静かに目を閉じる。

(もし、妖精がいるとしたら、先ほどの話が証明されることになる)

――事後。御殿は乱れた髪とネクタイを整え、静寂を取り戻した部屋を後にした。

水無月彩乃

御殿がドアをくぐると、部屋の中から甘い香りが漂ってきた。テーブルの上の長い箱が香りの正体だ。

「あ、御殿センパイ、ちょうどよかった。いま御殿センパイのこと話してたんで……って、どうしたんですか!?」

目玉が飛び出すくらいに想夜がぶったまげた。

ズブ濡れの御殿が入ってきたもんだから「なにごと?」と一同が顔を見合わせる。

その中でひとり、訝しげな表情を作っている狐姫――御殿の身におこった事情を瞬時に察してくれたようだ。どうやら一悶着あったな、と。

「どうした御殿ぉ、プールの授業はまだ先だぜ?」

事態が大げさにならないよう冗談を言ってケタケタ笑う。もちろん演技。死線を抜けた後に本気で笑われたら、さすがに虚しいだろうぜ。

応接室に1人、初めて見る白衣の女性がいることに御殿は気づいた。

(研究員?)

先ほどから自分のことをジッと見つめているのが気になっていた。白衣の女性は魂の抜けたような、それでいて瞳に光がさすような、目の前の光景を受け入れがたい――そんな雰囲気を醸し出してくるようにも見えた。

気のせいだろうか? ルージュがのった女の唇がかすかに震えているようにも見える。そんな態度を見せる女性が今、御殿の目の前にいる。

(こちらの素性が割れた?)

裏社会では顔が知られている御殿。暴力祈祷師を前にガクブルするのはめずらしいことではない。

御殿だって同じことを考える――いきなり背中から敵に狙われるかもしれない。それをいつも念頭に入れてる。無論、今もである。

御殿の頬から雫が滴った。瞬間――

「へっくし!」

くしゃみ一発。御殿も白衣のくちびると同様、ガクブルと身震いした。

それを見た狐姫が再びケタケタ笑う。

「わかりやすいリアクションだな」

「光栄です」

御殿はプイッと顔をそらした。

そんなやりとりの脇で、ハッと我に返る彩乃の表情に気づくものは誰もいない。

御殿は眉間を歪ませ訴えた。

「地下でスプリンクラーが誤作動おこしてこのザマ……マイクアナウンス、あなた達も聞いたでしょう?」

その場にいる者に聞いてみるが、御殿以外の全員が首をかしげた。

ヘラヘラと笑っていた狐姫がソファから飛び起きると、御殿の前に出る。

「迷子の呼び出しならこれからするところだったぜ? もちろん、オ マ エ の な !」

と、濡れた衣服をツンツンしてくる。

「御殿のとこだけ雨降ったんじゃないのかあ~?」

御殿の足元から目元まで、登るように視線をずらしておちょくる狐姫。

御殿は相方の態度に内心あきれていた。

「どうして屋内で雨が降るの」

「あ、そうだった。テヘッ☆」

コツン、と頭を叩いて舌をペロリと出す狐姫。

御殿のこめかみに薄っすらと青筋が浮かび上がる。完全におちょくられている。なぜここまで馬鹿にされなきゃならんの?

「マンガでそういうキャラ出てくるじゃん? 自分のところだけ雨降ってる奴」

と狐姫がさらりと言う。

「これはマンガでもネット小説でもないわよ」

御殿は眉間に手をあててイラついて見せる。遠まわしに痛キャラ扱いされているのが虚しい。

叶子がポツリと言う。

「でも、ゲリラ豪雨っていうのがあるわよね」

両手でコーヒーカップを持ったまま、叶子は中身をジッと見つめて物思いにふけっている。

「このまえバンド部がやってたヤツ?」

想夜がドーナツをパクつきながら聞いている。

「それはゲリラライブ……風紀委員会に捕まってメンバーが晒し首にされてたけどね。ねえ知ってる? すぐ目の前が大雨なのに、その隣は晴れてるっていう現象。天気は予想できない突発的なものもあるのよ、ゲリラ豪雨みたいにね――」

「叶ちゃん何それー、聞きたーい!」

教えて教えてー、とすがる想夜。すでにスプリンクラー故障という本題から外れており、御殿を差しおいて、ふたたび雑談が始まった。

そこに意地でもスプリンクラーの話をしようとする御殿だったが、なんだか無駄な体力を消耗していることに気づき、諦めて切り上げた。

「だから、スプリンクラーの故障アナウンスが……まあいいわ。この話はやめましょう」

御殿にとっても話が逸れるのは都合がよいこと。暴魔襲撃の件は帰ってから狐姫と宗盛に話そうと思った。

御殿は華生を心配していた。また誘拐される可能性がある。

(なぜ九条華生は狙われたのだろう?)

あとで宗盛に報告しておくとして――御殿は流しの前に立った。

ぎゅうううううう。

パレオを手前に回して雑巾のように絞ると、染み込んだ聖水がボタボタとステンレスに落ちて流れてゆく。

帰ったらさっそく洗濯だ。すぐに乾かさなければ明日の任務にも差し支える。

脱力感のさなか、背中に誰かの気配を感じた御殿。

自己紹介もまだしてない。バタバタしていたので、挨拶すらできやしない。なんなのホント。

御殿と白衣の女性。先に口を開いたのは白衣のほうからだった。

「あ、あなたが……咲羅真、御殿さん、ね?」

「え……はい」

御殿は油を差し忘れた歯車ような動きで相手をみつめた。

御殿と彩乃――互いに向かい合って驚いた。不思議な鏡を見ているようだ。未来の自分と過去の自分――身長や体型、髪の長さも似ている。まるで親子のようだ。が、親子ほど年齢は離れていない。彩乃が若い時に生んだ子供、とかいうオチもない。むろん出産経験もない。

途切れ途切れの彩乃の口調に違和感を感じる御殿。

「はじめまし――」

挨拶を交わす前に彩乃の手が伸びてきた。

「髪、濡れちゃったのね……」

細い指先が聖水まみれの御殿の髪にそっと触れる。

身構えていた御殿は少しだけ胸を撫で下ろした。聖水に触れることが出来る彩乃は悪魔ではない、と容易に判断できたからだ。

先ほどの暴魔の言葉を思い出す。首謀者は御殿が見たことのある人物」。 誘拐事件の首謀者が人間だということもあり、彩乃も容疑者に含まれる。が、御殿は彩乃に会ったのははじめてだ。

「タオル持ってくるからちょっと待ってて――」

「あ、ありがとうございます」

キョトンとする御殿。脱力感ふたたび――髪を撫でられて、なんだかホっとしたのだ。

どうして?

彩乃を前にすると、どこか懐かしさをおぼえる――たとえば下校中、狐の嫁入りで濡れた子供だ。家に着くと、それをタオルでそっと包み込んでくれる母の存在。不安なとき、心細いときに包み込んでくれる安心感。彩乃は母ではないけれど、どことなく心を許せる気がした。

それとは逆の気持ちも沸き起こる。親の顔すら知らないのに、覚えのない記憶が自分の中にあるからだ。認識外の記憶を所有するというのは、自分の中に他人がいるようで気持ちが悪い。いつか己がソイツに占領されてしまうようで嫌な感じだ。それらの感情が執拗に御殿の不安を煽った。

すぐに戻ってきた彩乃の手にはタオルが握られていた。

「まだ建てられたばかりの研究所だから誤作動があったのかもね。気をつけるよう整備士に伝えておくわ」

(誤作動?)

ずいぶんとタイミングのいい誤作動だ――と、皮肉を言ってもはじまらない。御殿は彩乃の言葉を聞き入れた。

転んだ子供をなだめる母のよう、御殿の頭を拭きながら何度も何度も頭を撫でる。

御殿は頭を撫でられ感じるのだ――とても気持ちがいい、と。彩乃の必要以上のボディタッチを嫌がらないのはそれが理由だ。

(人に頭などなでられたことなどあっただろうか? いや、ない。……多分)

脳の片隅、得たいの知れない記憶が御殿の気持ちを振り回す。そうやって快楽へいざなうこと事態が不快な気分へと突き落とす。

「風邪、ひかないようにね――」

そういい残して彩乃は部屋を出ていった。

心なしか、その背中が寂しそうに感じる御殿だった。

すぅ。

頭から被ったタオルからは、お日様の香りがしていた。

少し早い夕食を食堂で済ませようと思った想夜たちだったが、ドーナツで胃袋は限界だった。

トドメとばかりに帰りも沙々良の運転で死のドライブ。

叶子の表情が青ざめており、だんまりを決めていた。それだけスリルドライブは恐怖ということなのだろう。

想夜は叶子のことが心配でならなかった。

街に戻るころには日もすっかり沈んでおり、ミニバンをおりた各々は家路を急いだ。

ほわいとはうすに到着後、御殿は狐姫に研究所で起こった終始をすべて話す。

「マジでか。そんなことが……。冷却枕、ベッドに置いといてやったから。腫れた所よく冷やせよな」

「ありがとう、助かる。MAMIYA研究所は既に危険な状態。即急に対処しなければならない。狐姫にも動いてもらうわ」

2人で相談後、再調査することにした。

御殿は宗盛に現状報告書をメールで送る。眠気におそわれノート端末から離れた。

本日の作業はひとまず終了。

とんだ歓迎会となってしまったが、それもいつものこと。

夜。

宅配便で制服が届く頃、狐姫はすでに夢の中。

引越し、買い物、調査、そして出会い――いろんなことがたくさんあった一日だから、疲れちゃったのかも。今はゆっくり休むといいだろう、これから忙しくなるのだから。

御殿は宅配業者から制服を受け取った後、真新しい制服をハンガーにかけた。

御殿と狐姫の制服。愛妃家女学院の制服。生粋のお嬢様が通う名門校の制服。御殿は叶子と同じ高等部仕様。狐姫は想夜と同じ中等部仕様。

明日からは制服に見合った振る舞いを心がけなければならない。おしとやかに。上品に。愛宮の顔を汚さないために。

制服を着て学生に成りすまし、学園内を警備する――御殿はそんな日常を想像しつつベッドにもぐる。

「――おやすみなさい」

暴魔に叩きつけられた頭が酷く痛むが、素手で暴魔を殴り飛ばすくらいじゃなきゃ暴力祈祷師は務まらない。

狐姫が用意してくれた冷却枕のヒンヤリ感がとても気持ちよかった。

ふと、彩乃のことを思い出す。

大した意味はないのだが、あの時の感覚が忘れられず、布団に顔半分を埋め、自分の頭を撫でてみた。

「……」

まあ、なんていうか。気持ちが良くない、というわけでもない。つまりその……嫌いじゃない。なので、もう一回撫でてみたりする。

「……」

ひとり、部屋の中でする行為。とたんに虚しくなった。

深夜の刺客

深夜――ちょうど日付が変わる頃、想夜はMAMIYA研究所を訪れた。

「よっと!」

寮から一直線に飛んできたから、さほど距離はなかった。

背中に羽をしまい、屋上へ着地する。車よりも飛んできたほうが楽だ。

昨日のスリルドライブはもうウンザリ。「もうウンザリー!!」と、夜空に向かって叫んでやりたい。

「……あれじゃ貞操がいくつあっても足りないよ」

己の艶姿を思い出してはひとり恥らい、頭をシェイクして記憶をかき消した。

「警備は手薄ね。いざ、MAMIYAへGOよ!」

作戦開始。想夜は小さな換気口に体をすべりこませ、警備員の隙をついて建物内に侵入。細い骨格はこういう時に便利だ。

「夕食抜いといてよかった」

腹がつかえて換気口に挟まったら笑いものだ。でも帰ったらお菓子を食べる予定。とっておいたクッキーは密かな楽しみ。

研究所内、通路わき。

壁に背中を合わせて物陰に隠れつつ、警備員が通り過ぎるのをやりすごしては低い姿勢で走り出す――想夜は時代劇に出てくる忍者アクションを何度もやってのけた。

バランサーになってから、何度か深夜の建物に侵入することがあった。

少し昔の話になるが、想夜は赤外線警報に引っかかって失敗したことがある。その翌日、なんとか対策がないものかと頭を抱えていたところ、某軍人ゲームで『タバコの煙を赤外線にかけるとトラップが見える』と学習した。想夜はタバコが吸えないもんだから、代用品として花火のスモークを炊いて赤外線を抜けようとした。が、誤って火災警報を鳴らしてしまい、その時の任務は大失敗に終わった。とうぜん始末書を書かされるハメに。去年の夏の日の出来事でした……って、まだ一年も経ってねーじゃん。何やってんの?

失敗の教訓を活かし、「警備員の通る道なら侵入警報機が作動しない」と知った想夜は、赤外線トラップがありそうなビルの場合、ワザと警備員のいる時を狙って侵入し、相手の経路をたどって移動する手段を得た。監視カメラにも気をつけている。今回も同じだ。

MAMIYAへ赴いたのには理由がある。自分のことを

微かだが、彼女から妖精の匂いを感じたのだ。

もちろん詩織は人間だ。けれど初対面の時、詩織が妖精と絡んでいることを想夜は感じ取っていた。本来あってはならない妖精の力を人から感じ、嫌な気分になったのだ。

詩織が時折見せる濁った空気も気持ち悪い。あれは一体なんだったのか? 少なくとも妖精のものではない。

研究所での想夜は嫌悪感がもろ顔に出ていた。それを御殿達が感じ取っていたのも知っている――「きっと車酔いでもしたんだろう」とか思ってるんだろうけど、と。

想夜は忍び足で奥へと急いだ。

詩織から微かに感じられる妖精の力はハイヤースペックの可能性がきわめて高い――となると詩織はハイヤースペクターか?

「……ん?」

暗い通路に一つ、研究室から明かりがもれている。

(昨日訪れた研究室だ、誰かいるのかな)

想夜がそれに近づいた。

ドアの外から部屋の様子を見ることができたので、姿勢を低くして覗き込む。

部屋の中に1人だけ机に向かい、黙々と作業をしている白衣姿がある。

(誰だろう?)

天井に備え付けられた薬品棚が邪魔で顔まで分からない。

(もしも詩織さんだったら? うう、あの人苦手なんだよね……沙々良さんとといい勝負かも)

沙々良といい勝負。だけど嫌悪感の種類が違う。沙々良に向ける嫌悪感は「酔ってる時は近づくな」。詩織に向ける嫌悪感は「絶対に近づくな」だ。

トイレでの一件を思い出して身震いするが、前に進まなければ何もはじまらない。炎のなかへ飛び込む覚悟が必要だ。

しかしあれだな。沙々良といい詩織といい、どうしてMAMIYAの人間は想夜で遊びたがるのだろうか。

想夜は自分がモルモットになった感じがして切なくなった。

想夜は相手に気づかれぬよう、そっとドアを開けて室内に忍び込んだ。

一歩二歩と忍び足で侵入する。

その時だった――明るかった部屋の電気が突然消え、想夜の視界を殺したのだ。

「しまった!」

情景反射から背中のワイズナーを引き抜き、羽を広げて構えに入る。

暗くてなにも見えない戦場――暗黙のなかで戦いが始まった。

シンと静まり返った暗室、想夜は息を殺して耳を研ぎ澄ました。

「…………」

(なにも聞こえない)

360度、誰の気配も感じない部屋。

気のせいか? 先ほどから別の目に監視されている気がしてならない。

(敵は複数?)

服の擦れる音がしないように、足音がしないように、どこかに羽が擦れないように、用心深い猫のように、ゆっっっくり動いて身をひそめた。

(停止するとマトになるかも。いったん部屋を出よう)

目の前に意識を集中する。それと同時に、真横、後ろにも気を配る。

いつ、どこから襲ってくるかわからないので、神経を張り巡らせる。そうやって後ずさりしながら出口を目指した。

(もう少し……)

ようやく出口のドアにたどり着き、部屋から出ようとした時だった。

――「不法侵入はおしおきが必要、よね?」

想夜の耳元で誰かが囁いた!

「ひっ!?」

全身の毛が逆立った。

(ヤバイ! ヤバイヤバイヤバイ!!)

想夜は手足をバタつかせ、慌てて羽を使い、後ろ向きのまま部屋の中へ引き返した。

(隣は応接室ね!?)

小さな窓口へと体を滑り込ませて応接室へと逃げ込んだ。が、着地と同時にすぐ隣に相手の気配を感じた。

想夜の行動を計算しているのか、全て先読みされているようだ。いや、相手は想夜にも認識できないスピードで移動しているのかもしれない。

静まり返る応接室。そこに女性の声がする。

「未成年でも法に触れると――」

背後を取られた!

「いつの間に!?」

「痛い目を見るわよ!?」

想夜は振り向きざま、慌ててその場から飛びのいたのだが、

「しまった! 足を――」

少しでも距離をとろうと欲張ったのが災いした。逃げ遅れ、足首を掴まれソファに叩きつけられてしまう。

ボフッ。

「うぐっ!」

想夜の体が分度器のような軸を作り、ソファに打ち付けられる!

すかさず想夜は反撃にでた。ソファで寝そべった体勢から、床を剃るようにワイズナーを一振り!

とらえたと思ったが、ただ敵の残像を切っただけに終わる。

「手ごたえあったのに!」

速い! 速すぎる!!

自分が

(スペクターか!?)

敵の動きが瞬間移動でもしてるように感じる。尋常ではない移動速度で動き回っている。

叩きつけられた場所が床だったら肋骨の2~3本は逝っていたはずだ。柔らかいソファの上で重症には至らなかったのは幸い。けど、ふかふかクッションとはいえ、叩きつけられると心臓へのダメージがダイレクトにくる。心拍を乱された時の痛みがたまらなく不快だ。

這いつくばりながらも、体勢を立て直そうとする想夜。

「なんて力なの!? これやっぱり……人間の力じゃな、い」

人間の力ではない。そう、ハイヤースペック。敵はスペクターだ。

ジワジワくる痛みが想夜の気管や内臓を刺激し、ゲホゲホと咳き込む。

スペクターは想夜にまたがり、床に倒した。

「殺される!」――想夜は思った。

コイツは意識不明事件に関与している――直感でそう思った。

「あたし達妖精の力を利用し、弱者を糧とする所業――灰色の世界を造る根源」

そこへ女の声――

「殺されると思っているのね……でも安心して」

暗くて顔が見えないが、スペクターは鹿山詩織……なのか? 確証がない。けど、昼間に感じた嫌悪感と同じ、いやそれ以上だ。若干、澄んだ声にも聞こえる。でも詩織の声とは少しずれている気がする。

妖精とつながると声が澄んだように聞こえる。声に透明感が生まれるのだ。それが理由で詩織の声だ、という確信に揺らぎが生じるのだ。

想夜は羽を使って身を起こそうとする。

「お、起きなきゃ……」

「だぁめ♪」

起き上がろうとするも胸を押さえつけられ、想夜は完全に身動きを封じられてしまった。

「さ、さわらないで!」

「ふふ。好きよ、あなたみたいな青い果実――」

もがく想夜。

細くくびれた腰を、発達途中の骨盤が作り出す控えめなヒップを、歳相応の膨らみのある胸を――敵の指先は弄んでいた。

「うふふふふ。綺麗な羽をしてるのね。細くて、未発達で、色も私好み」

「や、やめ……」

「下はまだ被ってるのかしら?」

そう耳元でささやき、透明感あふれる想夜の羽をゆっくりと手でしごく。

「ひいっ! やめ……っ」

妖精の羽には毛髪のような再生能力がある。抜かれようが千切られようが心配無用だ。が、繊細でとても敏感。人間でたとえるならば、背中に性感帯が集中しているようなもの。

想夜の羽に沿ってなぞる指先――感触が硬いことから察するに、長いツメの持ち主らしい。

スペクターの爪が羽から胸元へと移動し、想夜のほのかなふくらみを味わう。

「Bかしら? それともCかな?」

「あっ……」

爪先で乳房の先端をピンッと軽く弾かれるたび、想夜の甘い声が漏れてしまう。

「ミルクのいい香り……乳臭いのは大好きよ」

「ぁ……んっ……」

大げさに仰け反る自分の体。遊ばれているようでみっともない。

(こんなヤツに……悔しい!!)

想夜は声が漏れないよう涙をこらえ、下唇をかみ締めて必死にこらえた。

想夜の意地。それを見たスペクターがため息ひとつ、つまらなそうにうな垂れた。

「やっぱり能力を発動しないとダメね。お口で可愛がってあげたかったのに……想夜ちゃんのア・レ」

スペクターは想夜の太股中央に手を突っ込み、優しくまさぐり始めた。

「うああああああああ、やめてええええ!!」

しっとりと汗で蒸れた聖域に滑り込むよう、女の手が侵入してくる。

太股に力を入れ、それを挟んで拒み続ける想夜――頭に血が上り、見る見る顔が赤くなってゆく。恥辱を与えられ、相手の挑発にも怒り心頭。

「想夜ちゃん――男の子にあって女の子にないもの、な~んだ?」

「この……!」

腹立つ! 腹立つ腹立つ腹立つ腹立つ!!

カッとなり、半ば泣き叫ぶように声を荒げてスペクターの手から逃れた。

「アロウサル!! 風を紡ぐ!」

想夜がハイヤースペックを発動させた!

ブワッ!!

風圧でソファやテーブルがふっとんで壁に叩きつけられ落下する。

光のベールに包まれた瞬間、想夜は6枚羽を広げ、ワイズナーで敵を払いのけた。

感極まったスペクターが「待ってました」と言わんばかりに喜ぶ。

「すばらしい! 可愛いわよ想夜ちゃん」

パチパチと手を叩いてはしゃぐ姿は子供のようだ。よほど想夜の力を拝見したかったのだろう。

スピードを紡いだ倍速の移動。想夜がワイズナーを振り上げて飛びかかった!

「なめるなあああああ!!」

弄ばれたのが悔しかった。

なぜいいように遊ばれたのか?

それは己が弱いから。

――想夜はそれを自覚していた。

冷静さを失うと集中力に欠けるもの。頭に血がのぼった想夜の攻撃は、敵にかすりもしないデタラメなものばかり。ただ大剣を振り回しているだけの滑稽な姿だ。

スペクターはワイズナーの斬撃をヒラリと交わし、想夜に足払いを喰らわせ、ふたたび床に押し倒した。

女豹のように想夜に跨がって覆いかぶさり、顔をぐいぐい近づけてくる。

「うふふふふ……今は生えてるのよね? 生えてるんでしょ? ……ねえ見せて? 見せなさい! ねえ! ねえ!? ねえ!!」

「だまれ変態! や、やめてぇ……さわらないで――」

相手の挑発が耳に届かぬよう、わめき散らしてかき消した。

防御がお留守になった想夜の太股へ――

「イケない娘……ダメじゃない、女の子がこんなはしたないモノを生やしてたら……」

想夜の首筋にそって唇を登らせ、嬉しそうに長い爪を股の間へ滑り込ませた。

「ひぎぃ、やめ……!」

じたばた。首筋に当たる唇を嫌らう想夜にむけて、暗室に光る2つの目玉が迫る――性欲の亡者のようにギラついた目を使い、想夜の体をなめ回すように見つめ、体臭をがぎ、スカーフを口にくわえて解いたり――と、やりたい放題だった。

が、そこへ廊下の足音――。

誰かがこっちに来る!

スペクターはそれに気づき、廊下を睨みつけた。

「いいところだったのに」

スペクターは残念そうに首をうな垂れる。

その一瞬の隙をつき、想夜がスペクターの腹にケリをぶち込んだ。

ドカッ!

「ぐっ!」

敵の腹にローファーが食い込む。

一瞬だけうめき声が聞こえたが、大したダメージには至らなかったらしい。ケリを入れても相手の足音は軽快そのものだった。

「うふふ、責めるほうもイケるのね、躾け甲斐があるわ……」

想夜は目を吊り上げた。

「――来い。次で……斬る」

姿勢を低く保ち、ワイズナーの矛先を相手に突きつけて構えの姿勢にはいる。

ワイズナーの側面に月光が反射し、敵の姿が薄っすらと映し出された――白衣の女が腹に手を当て心地よさを味わっている。が、顔までは確認できない。

女のマゾ気質に想夜の身の毛がよだつ。正直なところ、想夜にはもう一撃を喰らわせる自信がなかった。理由は明白、今までの攻撃回数がそれを物語っているからだ。斬撃は全てかわされていた。

今の想夜には、せいぜい時間稼ぎがいいところだろう。廊下の足音が研究室に入ってくるのを待つのみ、今はそれしかできない。

何も出来ない――想夜は力の差という現実に打ちのめされていた。

「今度会うときはお互い、ゆっくり楽しみましょうね」

想夜に投げキッス。襲撃者は赤い残像を残して姿を消した。

想夜はただ1人、暗闇に立ち尽くしていた。唯一、月明かりが差しこむ場所に1人たたずみ、鼻をすすり、はだけた服を直し、腕で乱暴に涙を拭った。

(……誰か来る、もう行かなきゃ)

廊下の足音が部屋の前で止まり、中へと入ってくる。物音に気づいた警備員が来てくれたみたい。

(この足音に救われた――お礼を言いたいけど……)

警備員が入ってくる直前、想夜は気づかれぬように命の恩人に一礼。ワイズナーを拾い上げて、窓から飛んで逃げた。

人間界に来てから想夜は戦ってきた。

ずっと1人で戦ってきた。

これからもそうしなければならない。助けてくれる人などいないのだ。

たった1人で問題に立ち向かい、たった1人で解決策を見出す。覚悟がなければエーテルバランサーは務まらない。

けれど想夜はまだ13歳。たまに押し寄せる黒い心圧に恐怖する。不安に押しつぶされそうな心の弱い部分、デリケートな部分がひどくチクチクする。

1人でいることに孤独を見出してしまい、「ひとりで戦い続けなきゃ」と、孤独から虚無感を生み出す。

深呼吸で気持ちを整えるも、本音が涙という形になって想夜自身に警告してくるのだ――素直になりなよ、本当は寂しいって言えばいいのに、心細いって言えばいいのに、と。いつだって肉体は正直だ。

だがここは人間界、想夜のおかれている事情を知る人はいない。打ち明けることもできない。結局は1人――そんな葛藤が少女の心を磨り潰してゆくのだ。

戦って戦って、戦って戦って。戦って戦って――そして、消えてなくなる。そんな瞬間が来るかもしれない。

誰がために?

人間のために?

自分が消えたとき、人間達は自分が存在していたことを覚えていてくれるだろうか?

誰かの思い出の一部に残りたいと思うのは滑稽な事だろうか?

「あたしが思っているよりも世界はずっと広いというのなら、神様はあたしに何を見せてくれるの?」

さきほどのスペクターのような邪悪な心を目にする度、想夜は先行きの見えない戦場を考え瞳を曇らせる。想夜をここまで連れてきたのは持ちまえの明るさだ。

やがて女子寮上空から舞い降り、窓から自室へ戻った。

――もう、不安に押しつぶされそうだ。

「ぐす……」

帰宅途中もずっと鼻をすすってベソをかいていた。

部屋に戻ってからもそれは続き、ペッドに潜り込み、頭から布団を被って泣きつづけた。

戦うたび、返り血を浴びるたびに想夜の世界は灰色に染まってゆく。

ほんらい妖精は戦いを好まない。それでも想夜は、その身を削り戦い続ける。灰色の事態に陥った人間界で。

人間にとって妖精は必要のない存在になっているのだろうか?

妖精は自分達が必要とされなくなる時ほど悲しいことはない。想夜が特別というわけではないのだ。

悲しみという感情は人間たちも持っているわけだが、妖精の場合は存在そのものがなくなってしまうほどに危険な感情だ。心が張り裂けるような激痛、体が張り裂けるような激痛――そして最後には消える。それが灰色の世界の正体。

世界を彩るのは見る者次第だ、と言う者もいる。だが、真実はそうではない。

人間界は確実に色あせ始めている。

灰色の世界が始まっている。

そのことを妖精たちは知っている。

動物たちも、自然たちも知っている。

自覚がないのは……人間たちだけ。